- Doval Gregorio

- Breve historia de la China milenaria

- Breve_historia_de_la_China_mile_split_007.html

El nacimiento del Imperio chino

LA CRECIENTE

POTENCIA DEL REINO DE QIN

En la fase final del periodo de los

Reinos Combatientes, el estado de Qin, el más occidental de los

siete reinos, se fue haciendo desproporcionadamente poderoso en

comparación a los demás. Consecuentemente, las políticas de estos

se centraron principalmente en buscar una respuesta adecuada (a ser

posible, definitiva) a la creciente amenaza imperialista

Qin.

Qin sobresalió pronto gracias a su

organización totalitaria, volcada en sus fines expansionistas,

emprendida entre los años 356 y 348 a. C. por el a la sazón primer

ministro Shang Yang (395-338 a. C.). Cuando el duque Xiao ascendió

al trono de Qin como Xiaogong, consiguió que Shang dejara su

modesta posición en el reino de Wei (en cuya familia gobernante

había nacido, pero en la que no había conseguido un rango

importante) y aceptara convertirse en su consejero jefe. Con el

refrendo del nuevo rey, Shang Yang acometió numerosas reformas

(conformes a su filosofía legista recogida en su obra El libro del señor Shang), especialmente en el

campo legislativo, que, en pocos años, hicieron que Qin pasara de

ser un reino periférico a convertirse en una potencia militar

hegemónica fuertemente centralizada, basada en la meritocracia

guerrera y con la nobleza detentando el poder. La inmensa mayoría

de las reformas de Shang estuvieron inspiradas en iniciativas

tomadas en otras partes; sin embargo, Shang las aplicó con mayor

esmero y rigor que en su lugar de origen y consiguió

mejorarlas.

Aquellas políticas sentaron las bases

que permitirían que con el tiempo Qin conquistara toda China,

unificándola por primera vez, y que instaurara su propia dinastía.

Shang Yang creía en el imperio de la ley y consideraba que la

lealtad al Estado estaba por encima incluso de la familia. Con esa

premisa, puso en marcha dos sucesivas oleadas de reformas. La

primera, en el año 356 a. C., consistió en un profundo

reforzamiento y endurecimiento de las leyes (acorde a las

propuestas del Libro de la Ley de Li

Kui), con el complemento de igualar las penas al delincuente y al

que, sabiendo de él, no hubiera informado al Estado, y en la

expropiación de tierras de la nobleza y su reparto entre los

soldados que obtuvieran éxitos militares, logros que también

marcaban los ascensos por un nuevo y complejo escalafón militar de

veinte rangos. Además, incentivó el cultivo de nuevas tierras hasta

entonces baldías, favoreciendo a la agricultura sobre el comercio

y, finalmente, ordenó quemar todos los libros confucianos en un

intento de reducir la creciente influencia de esta doctrina

filosófica.

Shang introdujo su segundo bloque de

reformas en el año 350 a. C. Esta vez incluyó un nuevo y

estandarizado sistema de privatización y reparto de tierras y una

profunda reforma del sistema de tasas. Además, Shan recompensó a

los granjeros cuyas cosechas superaran las cuotas previamente

fijadas y esclavizó a los que fracasaban en ello, entregándoselos

como trabajadores a los que sí conseguían cumplir los objetivos

fijados por el gobierno. Simultáneamente, trató de aumentar la mano

de obra, que escaseaba en un reino en que buena parte de sus

adultos útiles estaban alistados en el ejército, incentivando la

llegada de inmigrantes de otros reinos cercanos (con lo que,

además, debilitaba a sus enemigos). Para aumentar la tasa de

natalidad, dictó leyes que forzaban a los ciudadanos a casarse a

edad muy temprana y redujo los impuestos a los que tuviesen

familias numerosas. También apoyó políticas de liberación de

convictos que trabajasen en la colonización de nuevas tierras.

Abolió el sistema de primogenitura y creó un impuesto que gravaba

doblemente a los propietarios que tuviesen a más de un hijo

viviendo en su hogar, tratando de romper los clanes familiares y

aumentar con ello el número de familias nucleares.

Alrededor del año 359 a. C., Shang

Yang, ministro de estado del reino de Qin, inició una serie de

reformas que hicieron que su reino lograra pronto sobrepasar a los

demás en poder.

En otro orden de cosas, Shang

trasladó la capital del Estado para reducir la influencia de los

nobles en la administración. A causa precisamente de este tipo de

medidas y del consecuente desprecio por parte de la nobleza de Qin,

Shang no pudo sobrevivir a la muerte del duque Xiao. Una de las

primeras medidas tomadas nada más ser elevado al trono el sucesor,

el rey Huiwen, fue ordenar la ejecución del odiado Shang Yang y de

toda su familia, acusados de rebelión. Previamente, Shang había

humillado al nuevo duque al someterle a juicio bajo una acusación

común, «como si él fuera un ciudadano común». Las crónicas cuentan

que Shang fue descuartizado atándole a cuatro carros de guerra

espoleados en las cuatro direcciones. No obstante, el rey Huiwen

respetó todas las reformas introducidas por Shang.

En cuanto a la resistencia de los

demás reinos chinos a la expansión de Qin, pronto se concretaron

dos tipos de estrategia posibles: la que se denominó hezong («conexión vertical»), que consistía en

aliarse unos con otros para repeler el expansionismo Qin, y la que

recibió la etiqueta de liangheng

(«conexión horizontal»), que consistía en aliarse unilateralmente

con Qin para participar en su ascenso, aplicando la vieja máxima

de, «si no puedes con tu enemigo, únete a él». Al principio, la

estrategia hezong obtuvo algunos

éxitos, pero enseguida se mostró incapaz de contener el ansia

conquistadora de Qin, que, por su parte, explotó una y otra vez la

estrategia lianheng para derrotar a los

estados uno a uno, paso a paso. Simultáneamente, muchos filósofos,

estrategas y consejeros fueron enviados a los otros siete reinos

con fines diplomáticos para que recomendasen a los respectivos

gobernantes la puesta en práctica de las reformas de Qin. La

actividad de estos «grupos de presión», de proverbial tacto y

habilidad, fue llamada «zonghengjia», nombre que resumía el de

ambas líneas de actuación anteriores.

Pese a toda la resistencia, desde que

el reino de Qin comenzara a anexionarse territorios en el año 316

a. C., al hacerse con el área de Shu, su expansión ya no se detuvo

y pronto estuvo en disposición de ir derrotando, uno tras otro, a

los otros seis reinos competidores. Según algunos cronistas

posteriores, en los cien años anteriores a la unificación de China

a manos de los Qin, más de un millón de soldados enemigos

perecieron ante el avance de su ejército.

En el año 238 a. C., un nuevo rey de

Qin, joven y ambicioso, emprendió la conquista final de todo el

país. Contra todo pronóstico, al cabo de nueve años, terminó por

imponerse a los otros seis estados y unificó China. La conquista

fue vertiginosa; el primer reino en caer ante el ímpetu qin fue Han

(230 a. C.), pero enseguida lo hicieron los demás: Wei (225 a. C.),

Chu (223 a. C.), Yan y Zhao (222 a. C.) y Qi (221 a. C.). Aquel

joven monarca se llamaba Ying Zheng.

Ying Zheng, rey de

Qin

En el año 247 a. C., Ying Zheng

(259-210 a. C.), nacido en el primer mes del calendario chino,

zheng, del que tomó su nombre, a la

sazón un muchacho de doce años, fue coronado rey de Qin. Pasados

nueve años, a los veintiuno, emprendió su ambicioso plan de

conquista definitiva y unificación de China, objetivo que lograría,

aunque no le sería fácil.

Entre los usos diplomáticos más

habituales en aquellos tiempos convulsos de mediados del siglo III

a. C. estaba el intercambio de miembros de las respectivas familias

reales como rehenes para garantizar por parte de dos reinos

contendientes el cumplimiento de los acuerdos pactados tras cada

enfrentamiento. Uno de esos rehenes fue Zichu (también conocido

como Yiren), príncipe de la casa real de Qin y padre de Ying Zheng,

que fue enviado como rehén a la capital del reino de Zhao, Handan,

tras la firma de una paz entre ambos estados. En esa capital

extranjera nació su hijo, que no regresaría a su país hasta los

ocho años, acompañando a su padre. En los años de dorada

cautividad, este había establecido relaciones y alianzas políticas

que en los siguientes años serían muy útiles y ventajosas para él

y, luego, para su hijo. El contacto más importante sería el que

estableció con un astuto mercader, Lü Buwei (291?-235 a. C.), que

se convertiría en su consejero y cuyas hábiles maniobras en la

corte de Qin (especialmente las intrigas eróticas) desembocarían en

el nombramiento de Zichu como heredero. Al acceder este al trono

con el nombre de Zhuangxiang, Buwei fue nombrado canciller de

Estado (lo que hoy sería primer ministro). En el año 247 a. C.,

tras la prematura muerte del rey Zhuangxiang y el ascenso al trono

de su hijo menor de edad, Lü Buwei se convertiría en el

indiscutible hombre fuerte del reino. Según un rumor nunca

demostrado, el astuto mercader era el auténtico padre del muchacho

entronizado, pues, en realidad, la madre y reina consorte de Zichu

era una antigua concubina de Lü Buwei.

En el año 247 a. C., Ying Zheng

(259-210 a. C.), a la sazón un muchacho de doce años, fue coronado

rey de Qin. Pasados nueve años, a los veintiuno, emprendió su

ambicioso y exitoso plan de conquista y unificación de

China.

Desde su posición, Lü Buwei llevaría

a cabo una especie de revolución cultural, fomentando las artes y

el pensamiento y creando a su alrededor una auténtica corte de

intelectuales, cuyo fruto más importante fueron los conocidos como

Anales del señor Lü, magna obra

recopilatoria que pretendía mostrar y organizar los abundantes y

diversos sistemas filosóficos chinos de la época. El propósito del

texto era tanto abarcar todo el conocimiento filosófico como crear

y afirmar una filosofía de Estado. Tras la muerte de su autor, los

Anales perdieron el favor del gobierno

Qin, pero fueron resucitados por la siguiente dinastía, la

Han.

No obstante, la minoría de edad de

Zheng no estuvo solo marcada por la figura de Lü Buwei, sino

también por otro personaje que tendría un papel aún más destacado

más adelante, Li Si (280?-208 a. C.), en principio un filósofo que

había evolucionado del confucianismo a la corriente de pensamiento

pragmática y modernizadora que dominaría en Qin: el legismo. De

algún modo, Li Si depositaría en el joven Zheng la semilla de la

ambición política y la aspiración de grandes destinos. Pero ese

momento llegaría más tarde, cuando alcanzara la mayoría de

edad.

De momento, el adolescente Zheng se

sometió al poder de su madre y de Lü Buwei. Precisamente, este

complejo entorno familiar le forzaría a afirmar su propia

personalidad. Si su adolescencia transcurrió marcada por las

intrigas cortesanas y las tácticas y enredos amorosos, su juventud

lo estaría por las campañas bélicas. Uno de los momentos más

cruentos fue la batalla de Pingyang (234 a. C.), un largo asedio de

varios meses que causaría numerosos muertos. La primera batalla que

libró Zheng al llegar a la mayoría de edad marcaría el comienzo de

una nueva etapa. Al derrotar a un personaje sedicioso que pretendía

disputarle el poder, Zheng dio muestras de una ferocidad represiva

que ya nunca le abandonaría y cuya fama le precedería. La caída del

rebelde arrastró también a Lü Buwei, que terminó así su vida

pública condenado por su pupilo (y, tal vez, su hijo) a beber

veneno. Se cuenta que, justo antes de obedecer la orden del rey,

mientras esbozaba una sonrisa en dirección al cielo, se le oyó

murmurar: «Si no me mata, entonces no está hecho para ser mi hijo».

El filósofo Li Si ocupó el lugar de Lü como consejero real y

canciller del reino, pero la caída en desgracia de aquel no puede

borrar su papel en el ascenso del reino de Qin, proceso que

desembocaría en la unificación de China. El episodio, además, tuvo

aires de vodevil con trasfondo sexual, toda vez que el militar

derrotado era amante de la reina madre, su antigua

concubina.

A partir de entonces, Zheng se

replanteó la relación con sus vecinos, el resto de los Reinos

Combatientes. Una sutil y hábil combinación de agresividad y

diplomacia le iba a permitir ir anexionándose trozos de territorio

hasta convertir a Qin en el reino hegemónico. Una constante de ese

proceso expansionista fue la lucha contra el feudalismo y la

constante reafirmación de los poderes del rey. Pero en esa larga

lucha por el control territorial no todo se resolvió en el campo de

batalla. Abundaron las maniobras políticas, que incluyeron todo

tipo de traiciones, intrigas, sobornos y engaños. Incluso, en un

último intento por frenar al rampante Zheng, sus enemigos tramarían

su asesinato, en un episodio esta vez de tintes trágicos y

caballerescos. Aquel intento fallido fue el canto del cisne de un

mundo que desaparecía. Zheng triunfó en todos los terrenos y el

desenlace de ese periodo tumultuoso sería la conversión del reino

de Qin en la superpotencia hegemónica indiscutible y un primer paso

hacia el nacimiento de la China imperial. Repasemos someramente

cómo fueron aquellos años de continuos enfrentamientos bélicos que

la historiografía conoce como Guerras de Unificación

Chinas.

Las Guerras de

Unificación

Las Guerras de Unificación de China

(230-221 a. C.) es el nombre genérico dado a una serie de campañas

militares que emprendió el rey de Qin, Ying Zheng, para someter a

todos los demás estados feudales y crear un imperio

unificado.

La antigua China había sido gobernada

desde el año 1046 a. C. por la dinastía Zhou pero, a partir del 770

a. C., ese gobierno entró en decadencia y el poder real se volvió

solo nominal. El hecho es que el país quedaría dividido en una

multitud de feudos gobernados cada uno por su propio señor,

iniciándose entre ellos una serie de luchas por el poder. De esta

forma surgieron una serie de estados gobernados por duques pero

que, en realidad, eran naciones independientes, que luchaban entre

sí por imponer su hegemonía o defender su independencia. De ese

modo se inició una guerra civil sin fin dentro de una época marcada

por una anarquía feroz. Como ya sabemos, al final del periodo de

los Reinos Combatientes, en 230 a. C., quedaban solo siete grandes

reinos: Han, Wei, Zhao, Yan, Qi, Chu y Qin.

En 1047 a. C., el rey zhou fue

atacado por los nómadas de las estepas y tuvo que huir. La tribu

qin lo protegió en su huida e, inmediatamente, expulsó a los

invasores. A cambio, el rey les dio las tierras del oeste de China,

en donde se estableció el estado de Qin. En 359 a. C., surgió la ya

comentada figura del primer ministro Shang Yang, que reformó el

país y lo convirtió en el más poderoso de todos. Además, las

defensas orográficas naturales aislaron Qin de la guerra civil. En

316 a. C., Qin conquistó Shu y Pa, dos estados menores del

suroeste, pasando a dominar todo el oeste de China.

Tras el trágico final del canciller

Lu Buwei, llegó al cargo el legista Li Si, que rápidamente

transformó la industria comercial en una bélica. En el año 227 a.

C. (cuando en Roma el censo contabilizaba 800.000 soldados), el

ejército de Qin, un territorio mucho menor, estaba formado por más

de un millón de hombres. Pero el ejercito Qin no solo era grande,

sino que también poseía una férrea disciplina militar. Eso se

explica porque toda la sociedad Qin estaba volcada en la guerra. El

lema dominante en el ejército Qin era «tráigame una cabeza y subirá

un rango; más cabezas de enemigos, más promociones». El valor era

premiado por encima de todo y la cobardía se castigaba con la

muerte. Todo adulto joven debía ir a la guerra desde los quince

años. La ley militar qin era temible: si un pelotón de diez

soldados perdía un hombre, debía traer la cabeza de un enemigo en

determinado tiempo; si no, todo el grupo era ejecutado. El ejército

poseía carros de guerra tirados por dos o cuatro caballos, desde

los que los oficiales daban órdenes a sus soldados y que se usaban

también para rodear al enemigo o para lanzar ataques rápidos. Los

carros iban protegidos por infantería con lanzas de 6 m de

longitud. Los soldados llevaban armaduras de cuero reforzadas por

placas de metal resistentes a las flechas y portaban espadas de

bronce (20% de estaño y 80% de cobre, con una capa antioxidante de

cromo) o de hierro de 1 m de largo para mantener alejado al enemigo

(que tenía una espada más corta) y luego matarlo de un golpe. El

ejército de Qin también contaba con una poderosa caballería,

formada por jinetes formidables, entrenados desde niños, armados

con ballesta, que hacían reconocimientos, acechaban al enemigo,

cortaban sus líneas de suministros o le atacaban cuando se

dispersaba. El uso masivo de ballestas era muy importante ya que

así eran capaces de dispersar al enemigo antes de la batalla. Su

uso alternado permitía una lluvia constante de flechas que impedían

que el enemigo se acercara a su objetivo.

Para lograr someter a los demás

reinos chinos, el rey de Qin debía decidir en qué orden atacar a

sus estados rivales y competidores. Los más fuertes eran Han (que,

situado en el centro del territorio, controlaba las vías y los

medios de comunicación), Wei y Chu. La estrategia fijada por Li Si

tras conquistar Han fue que caerían Wei y todos los demás estados

del norte y que, al final, al quedar aislado, Chu también caería al

dirigir contra él la campaña final. En 230 a. C., las tropas Qin

atacaron y las batallas no cesaron en la frontera todo el verano

costando miles de vidas, pero al fin la feroz resistencia han se

rindió. En 228 a. C., el general Wang Jiang marchó con 500.000

hombres contra Zhao. Esa campaña fue una venganza personal del rey,

ya que de niño toda su familia se sintió amenazada e insultada

durante su estancia en ese reino como rehenes. El ejército Qin

arrasó todo y tomó Handan, capital enemiga, que destruyó. Luego, el

mismo rey señaló a quienes habían ofendido a su familia en el

pasado, que fueron ejecutados (en los peores casos, se les

despedazó con caballos). Con esos mismos métodos, en 227 a. C., Qin

conquistó Wei en una fácil campaña. En 225 a. C., solo tres estados

habían logrado salvaguardar su independencia: Chu, Yan y

Qi.

Chu se había recuperado lo suficiente

como para montar una resistencia significativa tras su desastrosa

derrota ante Qin en 278 a. C. y la pérdida de la que por siglos fue

su capital, Ying. A pesar de su gran extensión territorial, sus

muchos recursos y su inagotable mano de obra, para Chu fue fatal

que la gran mayoría de sus gobernantes, muy corruptos, anularan el

estilo legista de reformas implantado por el legislador Wu Qi hacía

ciento cincuenta años, cuando Chu fue transformado en el más

poderoso estado con una superficie igual a casi la mitad de todos

los demás estados juntos. Irónicamente, Wu Qi provenía también de

Wei, como el reformador de Qin, Shang Yang, cuyas reformas legistas

convirtieron a Qin en una maquinaria de guerra casi

invencible.

Finalmente, el rey de Qin decidió

acabar por completo con los remanentes de Chu cobijados en

Huaiyang. Según las crónicas, preguntó primero a su mejor general,

Wang Jian, cuántos hombres se necesitarían y el militar respondió

que 600.000. Sin embargo, la expedición fue comandada por Li Xing,

quien aseguró que con 200.000 sería suficiente. La primera invasión

fue un desastre al ser derrotados los soldados qin por los 500.000

chu. La estrategia de estos fue hábil: primero dejaron que el

ejército qin obtuviese algunas victorias poco significativas,

atrayéndolo así hacia la emboscada del contingente principal, que

fácilmente puso en retirada al ejército. Durante el contraataque,

las tropas de Chu quemaron los dos grandes campamentos qin, de los

que se salvaron apenas 10.000 soldados.

Llamado con urgencia, en el año 224

a. C., el general Wang Jian aceptó dirigir una segunda fuerza de

invasión de 600.000 hombres, pero no sin antes hacer al rey unas

peticiones exageradas de recompensas personales, que aquel aceptó.

El taimado general explicó a sus lugartenientes que solo elevando

el tono de las exigencias el rey confiaría plenamente en su

capacidad para dar la vuelta a la situación. Mientras tanto, en

Chu, la moral estaba muy alta tras su victoria del año anterior

sobre el poderoso ejército qin. Sin embargo, las fuerzas Chu se

replegaron, creyendo que el nuevo ejército les sitiaría. Pero Wang

Jian mantuvo a su ejército acantonado sin lanzarse al combate

definitivo. Tras un año de tensa espera, Chu decidió disolver por

el momento su ejército, muy debilitado por la inacción. Fue ese el

momento que eligió el general de Qin, Wang Jian, para invadir Chu,

conquistado y sometido en el año 223 a. C.

Tras esta trabajosa victoria, ya solo

quedaban los reinos de Yan y Qi, incapaces de enfrentarse con

posibilidades de éxito a Qin. Ante tal perspectiva, y con el

ejército de Qin amenazando ya su reino, el rey de Yan (a consejo de

su hijo, conocido como el «Príncipe Rojo»), intentó una última

argucia desesperada. Mandó una comitiva con sus mapas estratégicos

y la cabeza de un general desertor de Qin como prueba de su

rendición. El general decapitado, que odiaba a muerte al rey de Qin

porque este había ordenado asesinar a toda su familia, accedió a

morir si era a cambio de la muerte de su enemigo. Para demostrar su

compromiso, se degolló él mismo. En realidad, los emisarios de Chu

eran dos asesinos a sueldo, conjurados para que uno asesinara al

rey de Qin, mientras el otro le distraía con los presentes de la

rendición. El rey organizó una ceremonia en su palacio, ante toda

su corte, en la que, como era preceptivo, solo él iba armado con

una espada ceremonial, pero, traicionados por los nervios, los

asesinos no fueron capaces de matar al rey. Furioso, Zheng atacó el

estado de Yan, que cayó en un mes, no sin que antes su rey

intentara calmarlo matando a su hijo, el Príncipe Rojo. Acto

inútil, porque Zheng no conocía la piedad ni el

perdón.

Finalmente, en 221 a. C., el reino de

Qi, el último reino superviviente, se rindió y el país entero quedó

unificado bajo la incontestable hegemonía de Qin.

De rey a Primer Emperador de

China

El periodo de los Reinos Combatientes

finalizó, pues, con la supremacía militar de uno de los siete

reinos, Qin, casualmente el menos chino de todos ellos, según el

canon de entonces. Localizado geográficamente en la parte más

occidental, mantenía un cierto aislamiento del resto de China

debido a que el río Amarillo proveía al reino una frontera natural

al norte y al este; mientras, al sur, varias cadenas montañosas

accesibles por muy pocos pasos dificultaban las agresiones

enemigas. Estas condiciones geográficas fueron causa directa de la

fuerza que adquirió el reino de Qin ante sus enemigos, que le

permitió crear una fuerte organización, basada en el desarrollo de

su tecnología militar. Sus artesanos conocían el hierro al igual

que los de otros estados, pero aplicaron mejor su conocimiento a la

fabricación de armas, sustituyendo el bronce y consiguiendo la

supremacía absoluta en el campo de batalla. Sin embargo, no solo el

factor militar explica el éxito de su expansión; que también se

basó en una sólida organización sociopolítica, que más tarde

extenderían a todo el imperio.

El rey Zheng culminó su empeño e,

inmediatamente, tomó las medidas necesarias para fraguar y

consolidar un nuevo Estado, pues su proyecto político aspiraba a

echar raíces y a perdurar. Y, aunque su dinastía sería efímera,

pues no iría más allá de su hijo, el estado unificado que creó

duraría, con altibajos, más de dos mil años. Ese éxito solo puede

ser calificado de histórico y revolucionario.

Para subrayarlo, Zheng decidió

adoptar un nuevo título que lo diferenciara de los demás reyes

feudales. Seguramente no le movía a ello solo la vanidad, sino

también el deseo de marcar un hito histórico que delimitara un

antes y un después de su reinado. Durante la dinastía Zhou, los

señores feudales que consiguieron independizarse de la autoridad

del rey comenzaron utilizando el título de duque o marqués

(kung). En el caso del estado de Qin,

en el siglo IX a. C., los primeros soberanos tomaron el de duque,

concedido por los reyes zhou. En el año 750 a. C., el estado de Qin

se convirtió en principado (kuo) e

inició la pugna con los otros principados por la hegemonía del

mundo chino. En el 623 a. C., ya en pleno periodo de las Primaveras

y los Otoños, el rey zhou reconoció la hegemonía sobre los bárbaros

del oeste. En estos convulsos siglos, la casa real de Zhou,

realmente inoperante, mantuvo el título de rey (wang); al mismo tiempo, el monarca también era

conocido como «Hijo del Cielo» (tien

tzu), título que le daba una posición cuasi divina. Sin

embargo, los señores feudales pronto aspiraron también a un título

regio: en el 588 a. C., el duque de Qi sugirió al de Qin que se

convirtiera en wang, pero este no se atrevió a dar el paso, que

suponía romper con la tradición. No obstante, en el año 370 a. C.,

el soberano de Wei asumió definitivamente el título real y su

ejemplo fue seguido rápidamente por los gobernantes de los demás

estados. A partir de ese momento, quedó patente la impotencia de

los reyes de la dinastía Zhou, que mantuvieron el título de Hijo

del Cielo, pero fueron relegados a figuras inoperantes y vacías de

todo poder.

Obviamente, al rey Zheng de Qin, tras

su clamorosa conquista de todos los estados chinos, el título de

wang le sabía a poco. Por ello, encargó

a los grandes personajes de su reino (entre ellos, Li Si) que

pensaran en uno nuevo que reflejase y proyectase su magnificencia.

La propuesta final de los servidores del rey se basó en una

concepción religiosa: «Proponemos un título honorable: que el rey

sea Soberano Supremo (tai-huang), que

sus mandatos sean llamados “decretos” y sus órdenes, “edictos”, y

que el Hijo del Cielo (tien tzu) se

designe a sí mismo con el nombre de zhen

(“soberano supremo”)». Proponían, pues, un claro paralelismo

con los Tres Augustos y los Cinco Emperadores legendarios, pues, a

su entender, el rey de Qin los había igualado en grandeza, si no

superado, gracias a la majestuosidad de sus triunfos.

Sin embargo, el rey de Qin no aceptó

aquel título, diciendo: «Rechazo “Supremo” (tai), adopto “Augusto” (huang) y le agrego el título imperial de la más

alta antigüedad: mi título será “huang

ti”». Tal título era, de hecho, una novedad. Los monarcas de

las dinastías Shang y Zhou eran reyes (wang), la nueva dinastía Qin adoptaba el título de

emperador (huang). En su origen, este

título tenía unas connotaciones religiosas; en los más antiguos

textos se empleaba casi exclusivamente como un calificativo del

Cielo o de los antepasados divinizados, con la connotación de

«resplandeciente» o «augusto». Por otra parte, ahora se añadía la

partícula «ti», que significa «soberano» o «emperador», y que tenía

ya una larga historia: los ti, en

principio, habían sido los antepasados de las primeras casas

reales, en especial de los Shang; habían sido los Cinco Emperadores

míticos, el último de los cuales, Yu el Grande, había fundado la

primera dinastía. Eran los fundadores de la civilización, los

inventores de las instituciones. El uso de la partícula «ti» hacía

evidente la buscada conexión con la divinidad: el soberano supremo

del Cielo era Shang Ti, de quien procedía todo el poder; el

soberano en la tierra era ahora el Hijo del Cielo, que gobernaba a

través del poder que emanaba del soberano celeste, que se lo

transmitía por medio del Mandato Celestial.

Al mismo tiempo que el nuevo

emperador asumía el nuevo título, quiso también marcar un punto de

inflexión en la historia y decidió acabar con la tradición de los

nombres póstumos que había caracterizado la Antigüedad. «Es una

manera de que los hijos juzguen a los padres y los súbditos a los

príncipes: eso no tiene sentido y no pienso soportarlo», arguyó.

Estaba claro que el nuevo emperador quería romper con la tradición

e iniciar un nuevo lenguaje: «Yo soy el Primer Soberano Emperador

(shi-huang-ti), y los que vengan

después que tomen por nombre el número de la generación que les

corresponda (Soberano Emperador de la Segunda Generación

(er-shi-huang-ti), Tercera Generación,

hasta llegar al de la Generación Diez Mil) y así se transmitirá el

título sin interrupción». Resulta irónico que la dinastía se

colapsara en la segunda generación. Sin embargo, el título sí se

conservó: hasta la caída del imperio en el por entonces lejano 1912

(no 10.000, pero sí más de 2.100 años después), los soberanos

chinos seguirían ostentando el título de Huang-ti (que en Occidente se suele traducir como

«emperador»).

Qin Shihuang se convirtió, pues, en

el Primer Emperador del estado de Qin, nombre que ahora pasó a

referirse a todo el territorio conquistado por él. El nombre

«China» nunca se usó oficialmente para el país hasta 1912, cuando

se fundó la República de China.

«DIEZ MIL

AÑOS»

Tradicionalmente, la expresión wansui

o «diez mil años» ha sido utilizada desde la Antigüedad para

bendecir a los soberanos de China, Japón, Corea y Vietnam. En la

antigua China era costumbre expresar admiración y respeto hacia el

emperador coreando varias veces la frase Wu

huang wansuì, wansuì, wanwansuì, literalmente «Que mi

Emperador [viva y gobierne por] diez mil años, diez mil años, diez

mil [veces] diez mil años», pero que se suele traducir como «¡Larga

Vida!», ya que la cifra diez mil tenía en el sistema arcaico de

numeración chino la connotación de infinito o

inconmensurable.

Esta fórmula china de exaltación del

emperador fue introducida después en Japón como banzei en el siglo VII. Allí, tras la Restauración Meiji, la

expresión pasó a pronunciarse banzai, a

la vez que era incluida en la fórmula ritual constitucional tras

ser empleada por los estudiantes universitarios a modo de consigna

al paso del carruaje del emperador. Durante la Segunda Guerra

Mundial, el banzai japonés se haría

famoso en todo el mundo como uno de los gritos de guerra que

proferían los soldados nipones y, especialmente, los pilotos

kamikaze antes de inmolarse lanzándose sobre los objetivos

enemigos.

EL NOMBRE DE

CHINA

Hace unos 4.300 años, en las llanuras

centrales de Extremo Oriente bañadas por la cuenca media del río

Amarillo, tras la alianza tribal alcanzada por dos grandes jefes,

Yan Ti y Huang Ti, se formó una gran nación que recibió

inicialmente el nombre de Hua. En el siglo XXI a. C., Qi, hijo de

Yu el Grande, el héroe que había sabido controlar las aguas, fundó

el reino Xia. Desde ese momento, la nación Hua tuvo el nombre de

Xia, que significa «grande». Así que fue lógico que esta gran

nación comenzara a ser conocida como Huaxia («Gran Hua»).

Enseguida, como el pueblo de Huaxia estaba orgulloso de su gran

país, le llamó «El País del Centro», Zhongguó.

El nombre español de China, similar

al de la mayoría de las lenguas europeas, es una derivación de

Ch’in, denominación en sánscrito y persa («Cina») con la que en la

India y Persia se conocía a la dinastía Qin y que, tras llegar a

Europa desde el sur de Asia, el latín transformó en Sina, palabra de la que después surgieron las

distintas variantes occidentales, como las castellanas «china»

(referida al tipo de porcelana) o «sinología» (ciencia que estudia

la antigua China). La primera mención conocida de la palabra

«China» aparece en el Mahabharata (siglo IV a. C.) y hace

referencia al país de Qin (pronunciado «chin»), el más occidental

de los reinos chinos de la época.

Siglos atrás, se utilizó también el

nombre Catay, que tiene su origen en el pueblo altaico kitán, que

fundó la dinastía Liao en el siglo X, que fue el que se le dio en

los relatos medievales europeos, como los Viajes de Marco Polo. La denominación Catay, con

ligeras variantes, pervive aún como habitual en algunas lenguas

como el ruso y el mongol. En el siglo XVII, el misionero jesuita

portugués Bento de Goes demostraría que la «China» visitada por los

misioneros europeos era el mismo país que el «Catay» de Marco

Polo.

En chino, el país se denominaba

antiguamente mediante el nombre de la dinastía gobernante. Desde la

caída de la última, la Qing, en 1912, el nombre habitual del país

es Zhongguó, que se puede traducir como

«País del Centro» o «Reino del Medio». Otra variante es

Zhonghua, utilizado en los nombres

oficiales tanto de la República Popular China como de la República

de China (Taiwán), y que se suele abreviar como Hua. Además, existe también el nombre poético

Shenzhou, que apareció por primera vez

en el Shujing (siglo VI a. C.), usado para referirse a la dinastía

Zhou Oriental, ya que se creía que ella era el «centro de la

civilización», mientras que las personas que habitaban en los

cuatro puntos cardinales eran llamados Yi del Este, Man del Sur,

Rong del Oeste y Di del Norte, respectivamente. Algunos textos

implican que Zhongguó originalmente

pudo referirse a la capital en que residía el soberano, diferente

de la capital de sus vasallos. El uso de este término implicó un

reclamo de legitimidad política, y a veces fue usado por estados

que se veían como el único sucesor legítimo de las dinastías chinas

anteriores; por ejemplo, en la era de la dinastía Song del Sur,

tanto la dinastía Jin como el estado de Song del Sur reclamaban ser

Zhongguó. La denominación comenzó a

tener uso oficial como abreviación de la República de China

(Zhonghua Minguo) luego del

establecimiento del gobierno en 1912.

Para inmortalizar su éxito, Ying

Zheng decidió adoptar un nuevo título que lo diferenciara de los

demás reyes feudales. Su deseo era el de marcar un hito histórico

que delimitara un antes y un después de su imperio. Así se

convirtió en Qin Shihuang Ti, el «Primer Emperador».

Sus coetáneos conocieron al personaje

como «Primer Emperador», sin necesidad de especificar su imperio.

Sin embargo, poco después de su muerte, su régimen se derrumbó, y

China se vio inmersa en una guerra civil. Poco después, en el 202

a. C., la dinastía Han se las arregló para reunificar e incluso

ampliar aquel país, que comenzó a ser llamado imperio Han. En

consecuencia, Qin Shihuang ya no debía ser lla mado «Primer

Emperador», ya que esto implicaría que lo era también del estado de

Han. Se inició entonces el hábito de preceder su nombre con Qin,

alusivo a la dinastía por él fundada. Este nombre póstumo de Qin

Shi Huang Ti (es decir, «Primer Emperador [de la dinastía] Qin»),

acortado en Qin Shihuang, es el que aparece en los Registros históricos del historiador de la época

han Sima Qian, autor de la primera crónica de estos tiempos

remotos, y el que se prefiere en China cuando se hace referencia al

personaje. Los occidentales ocasionalmente escriben Qin Shihuangti,

que es una elección poco acertada, pues ignora las convenciones

chinas para los nombres.

LA DINASTÍA

IMPERIAL QIN

La conquista de los otros seis reinos

que, junto con el de Qin, darían lugar a lo que hoy llamamos China,

puso punto y final a la época de los Reinos Combatientes (453-221

a. C.) y, de hecho, a la dinastía Zhou (que reinaba nominalmente

desde mediados del siglo XII a. C., pero que el propio Qin ya había

depuesto en el 250).

«Y por primera vez, Qin poseyó todo

lo que hay bajo el cielo». Con esta frase recuerda el historiador

Sima Qian el gran éxito militar del rey Zheng de Qin (a partir de

entonces, Qin Shihuang, Primer Emperador de China), que recuperó el

viejo concepto del prestigio y el poder regios que se asociaban

tradicionalmente al relato semimitológico del gobierno de los

legendarios Tres Augustos y Cinco Emperadores (especialmente de su

homónimo Huang Ti, el Emperador Amarillo), pero adaptándolo a las

nuevas realidades. Según el historiador mencionado (al que tanto

deben esta y las demás historias de la China milenaria), el nuevo

reino «ha dominado a opresores y asesinos, ha pacificado y

controlado todo lo que hay bajo el cielo, ha establecido provincias

y prefecturas dentro de los cuatro mares y ha unificado leyes y

decretos».

Nada en China siguió siendo igual

después del ascenso al trono del nuevo emperador. Entre sus

primeras medidas estuvo la de autolegitimarse por medio de un

relato oficial adecuado de los acontecimientos anteriores.

Conseguido esto, emprendería inmediatamente la organización

territorial con un criterio claramente centralizador y con

presencia en todas las provincias de una escala de funcionarios

representantes del poder imperial. Los cambios sociales no se

hicieron esperar. Uno de los más notables fue la conversión de la

vieja aristocracia, asociada al periodo de los Reinos Combatientes,

en una moderna meritocracia. Como soberano consciente de su poder y

del cambio histórico que llevaba a cabo, Shihuang se reveló como un

maestro de la política simbólica: para realzar su poder, emprendió

un gran programa de obras públicas y ornamentales, desarrollando

una extensa red de carreteras (las llamadas «autopistas

imperiales», que partían de Xianyang, la capital, en las cuatro

direcciones, pero con prioridad de la carretera norte-sur) y

canales entre las provincias para acelerar el comercio entre ellas

y los desplazamientos militares a las que opusieran resistencia.

Esta revolución de las infraestructuras fue uno de los hitos del

reinado del Primer Emperador, comparable a lo realizado por Roma en

este campo.

El ex rey de los Qin fundó una nueva

dinastía y con él surgió, por primera vez en la historia, un estado

chino fuerte, centralizado y unificado, que regía la vida de unos

cuarenta millones de súbditos. Tras su victoria definitiva,

trasladó su capital a Xianyang (ciudad muy cercana a la actual

Xian), donde erigió enormes palacios y donde acogió a las clases

nobles de todos los antiguos reinos enemigos, para convertirlos en

sus cortesanos y poder vigilarlos más de cerca.

En lo político inició las reformas

necesarias para conseguir la unificación política, económica y

cultural de todo el territorio chino, basada en el sistema

filosófico legista en el que la aplicación rigurosa de la ley,

mediante un código de premios y castigos, legitimaba la

centralización del poder y el control absoluto del emperador. La

unificación política se llevó a cabo mediante un nuevo orden

administrativo, al dividir el territorio en treinta y seis

provincias, gobernada cada una de ellas por un gobernador civil,

otro militar y un inspector o superintendente imperial (que actuaba

de mediador entre ambos). Todos ellos eran nombrados por el

emperador y solo podían ser destituidos por él, y, si habían

mostrado méritos para ello, eran reasignados a una nueva provincia

cada pocos años para prevenir que acumularán un excesivo poder. Las

provincias fueron subdivididas en condados dirigidos por

magistrados, cuyos cargos no eran hereditarios y que dependían

directamente del gobierno provincial. Se fundó así una estructura

administrativa piramidal característica china (en cuyo vértice

superior se situaba el emperador con máximos poderes efectivos y en

su base, como núcleo, la familia) que seguiría vigente, con pocos

cambios profundos, hasta el final del imperio, iniciado ya el siglo

XX. A tal fin, se abolió la servidumbre, el feudalismo y la

formación de estados feudatarios que pudieran poner en peligro la

unidad imperial y volver a traer la anarquía que había dominado el

largo periodo anterior. Los grandes hacendados de las provincias

fueron obligados a fijar su residencia en la nueva capital y a

entregar sus tierras a los administradores imperiales. A su vez, se

suprimieron los títulos y los privilegios de la antigua nobleza,

que fue reemplazada por una nueva de origen militar, jerarquizada

en veinte grados. Al mismo tiempo, tuvieron lugar grandes

desplazamientos forzados de población a través del

país.

Figura inseparable de Qin Shihuang

sería Li Si (280-208 a. C.), el filósofo que sustituyó al viejo Lü

Buwei como canciller (primer ministro) y, sobre todo, como

consejero real. Li Si fue responsable de las medidas más notables

dictadas por el Primer Emperador. Destacaron entre ellas la

unificación en muchos campos, como la moneda, los pesos y medidas,

la anchura del eje de los carros (algo equivalente al moderno ancho

de vía ferroviaria) y el sistema de escritura. Qin Shihuang y Li Si

crearon también el primer sistema de envíos postales de la historia

de China. Algunas de estas normas, como la unificación monetaria,

perdurarían hasta nuestros días.

Gracias a su avanzada organización

administrativa, el reino de Qin consiguió aumentar los territorios

que controlaba para llegar a constituir el primer imperio realmente

chino. Presidiendo y dirigiéndolo todo estaba el emperador, que

controlaba tanto la administración imperial como la local. El

emperador recibía el consejo del tutor imperial y de las juntas de

corte. A la cabeza de la administración imperial estaban las Tres

Excelencias: el canciller, el secretario mayor y el comandante en

jefe del ejército. El canciller era el puesto clave, ya que era el

responsable de la Cancillería y de los diez ministros: el

supervisor de ceremonial (encargado de los asuntos astrológicos, de

las súplicas, de los auspicios, de la música o de la docencia), el

gran aposentador, el prefecto de palacio (responsable de los

debates políticos y de las transferencias de comunicaciones), el

gran auriga, el comandante de justicia, el director de huéspedes,

el gran ministro de agricultura (que también hacía las funciones de

tesorero estatal), el director del clan imperial y el tesorero

privado (pieza clave en el esquema al estar encargado de los

suministros, la administración palatina, el control de los precios

o la preparación de la documentación imperial, entre otras

funciones). El canciller también tenía a su cargo otros

funcionarios de menor importancia que la ministerial, como el

arquitecto de la corte, los funcionarios responsables de la

seguridad en la capital, etc. Subordinados al comandante en jefe

estaban los generales, responsables directos de las tropas. La

administración local se componía de comandancias y prefecturas. Las

comandancias estaban constituidas por la Secretaría de Inspección,

dirigida por un supervisor; la administración de la comandancia; el

encargado del reclutamiento militar, y el comandante de prisiones.

La dirección de la Prefectura estaba a cargo del prefecto, que

tenía bajo su responsabilidad a otro grupo selecto de funcionarios

y subalternos. El organigrama administrativo lo completaban los

funcionarios nombrados por las autoridades locales superiores: el

distrito nombraba al Tres Veces Venerable (una especie de guía

moral), a los funcionarios subalternos con rango (en los grandes

distritos) y alguaciles (en los pequeños), y al jefe de ronda,

encargado del mantenimiento de la ley y el orden; la comuna (había

diez por distrito) nombraba al jefe comunal; y la aldea (diez por

comuna), al jefe de aldea.

El sistema de gobierno, basado en la

aplicación rigurosa de la ley, se extendió por todo el imperio,

reforzado por la idea de responsabilidad del grupo como instrumento

de control sobre los individuos. Se procedió a dividir a la

población en grupos de diez familias, cuyos miembros se hacían

corresponsables de cualquier acción individual, y más si esta era

de índole delictiva: «Quien no denuncie a un culpable será cortado

en dos; quien denuncie a un culpable recibirá la misma recompensa

que quien decapite a un enemigo; quien encubra a un culpable

recibirá el mismo castigo que quién se rinda ante un

enemigo».

Igualmente, se acometió la nueva

organización rigurosa de la policía y la justicia, con un severo

control de los desplazamientos dentro y fuera del país, y con

fuertes sanciones contra el vagabundeo y la ociosidad. En la época

qin aparecieron las primeras fichas policiales en los hoteles

chinos. Y todas las armas fueron confiscadas, porque las pocas

bandas que asaltaban en los caminos eran, según los decretos, un

problema del ejército, no de los particulares.

Además, el cumplimiento escrupuloso

de la etiqueta y de las reglas morales obsesionaba al emperador.

Para complacerlo, su canciller ordenó grabar sobre las piedras de

los caminos inscripciones contra la corrupción, la lujuria y la

gula. Cuando el emperador descubrió que su propia madre era

libertina y mantenía a varios amantes, la condenó a muerte. El

canciller intercedió a favor de la mujer y logró mitigar la pena

capital, conmutada por la de destierro.

Respecto a las medidas de carácter

económico tomadas en el proceso de unificación, estuvieron

directamente relacionadas con la agricultura y el comercio, no

tanto en lo referente a la producción y distribución de los

productos sino en cuanto a la responsabilidad colectiva sobre

ellos.

EL DURO CÓDIGO PENAL

DE QIN

El estado de Qin fue conocido por la

extrema severidad de su legislación y por lo habitual de las

condenas a trabajos forzados. Se premiaba a quien denunciara a los

que transgredían las leyes, y estos eran severamente castigados con

la muerte, distintas amputaciones o el trabajo forzado, según la

naturaleza de su crimen. Se distinguían cuatro grados de trabajador

forzado: trabajador deudor, convicto siervo, convicto obrero y

convicto penado. En esta última categoría se podía incluir la

mutilación, que iba desde las marcas en la cara hasta la amputación

de uno o varios miembros. Los hombres condenados a trabajos

forzados (siempre vestidos de rojo y con un pañuelo de ese mismo

color en la cabeza) eran enviados a cumplir su pena en la Gran

Muralla, a dragar algún canal o a abrir caminos. Las mujeres, a

cosechar o moler grano. Los que lo hacían por tener alguna deuda

conmutaban cada día de trabajo por ocho monedas (seis si el estado

les proveía la comida). Si un trabajador forzado rompía una

herramienta o un carro, era castigado con diez azotes por cada

moneda que costase lo roto.

Al que robase en asociación con otras

cuatro personas algo que valiese una moneda o más, se le amputaba

el pie izquierdo, era tatuado en la cara y condenado a trabajos

forzados. Si los ladrones eran menos de cinco, pero robaban más de

seiscientas monedas, eran tatuados, se les cortaba la nariz y

trabajaban forzadamente. Cuando lo robado equivalía a una suma

entre doscientas y seiscientas monedas, se los tatuaba y condenaba

a trabajos forzados. Si era menos de doscientas, eran desterrados.

Cualquiera que mataba a un niño sin autorización era condenado a

trabajos forzados, salvo que se tratase de un recién nacido

subnormal o deforme. La esposa adúltera era tatuada en el rostro y

condenada a trabajos forzados. Sin embargo, las deudas podían ser

saldadas mediante el trabajo de los esclavos o de los animales

domésticos del reo.

Una vez conseguido este primer

estadio del proyecto imperial, se hizo necesario otro tipo de

medidas que dieran cohesión a sus habitantes. La unificación

cultural fue sin duda la más espectacular por las perdurables

consecuencias que tuvo. En ese campo, lo primero que propuso el

primer ministro Li Si fue la creación de un estilo único de

escritura frente a la diversidad existente. Concretamente, propuso

simplificar y racionalizar las formas de los caracteres que habían

ido surgiendo desde sus orígenes, para formar el llamado «pequeño

sello», basándose en el conjunto de caracteres usados en el estado

de Qin. Este nuevo conjunto de caracteres fueron de uso

obligatorio, lo que, al menos en la ley, abolió el uso de todos los

sistemas de escrituras locales y estatales. Los edictos escritos

con este nuevo conjunto de caracteres fueron tallados en los muros

de las montañas sagradas de toda China, para dar a conocer al Cielo

la unificación del «mundo» bajo un solo emperador, y también para

propagar el nuevo conjunto de caracteres entre el

pueblo.

Qin Shihuang, un personaje complejo y

polémico

Como sucede con todos los grandes

tiranos, los sueños de Shihuang se vinieron pronto abajo y casi

todos sus decretos no le sobrevivieron. El mismo día en que murió,

sus hombres de confianza fueron decapitados. El hijo mayor, que

debía heredar el trono, fue obligado a suicidarse por el hijo

segundo, que usurpó su cargo. Pero este hijo, Er Shi, solo pudo

reinar cuatro años: la rebelión de un pequeño ejército en la ciudad

de Chiang-Ling, sobre el río Yangtsé, desbarató la fortaleza de su

imperio. Los discípulos de Confucio, que detestaban a Shihuang,

sostuvieron ante los historiadores que si sus grandes obras

quedaron inconclusas fue porque así lo decidió un poder superior al

emperador: el del Cielo.

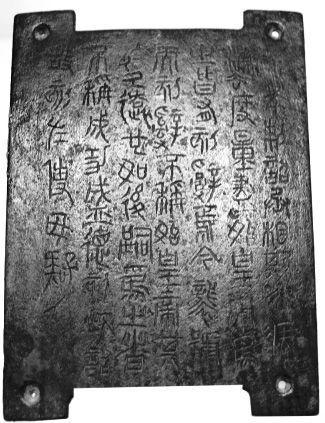

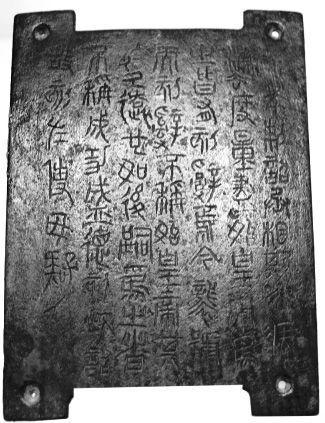

La dinastía Qin llegó a su final solo

cuatro años después de la muerte de Qin Shihuang y poco más de

quince después de ser fundada, pese a los baldíos esfuerzos (y los

muchos edictos, como el de la placa de bronce de la foto) de su

hijo y sucesor, Er Shi Huangti, «El Segundo Emperador». No

obstante, aunque fue de corta vida, dejó un imperecedero legado a

las posteriores dinastías chinas.

No obstante, durante su reinado,

Shihuang sentó las bases que regirían China durante siglos. A pesar

de ello, su figura ha pasado a la historia como la de un cruel

tirano, cuyo inmenso imperio se hallaba controlado por el terror.

Para muchos chinos, el Primer Emperador fue un genocida cruel y

despiadado; para otros, un gran político que borró el feudalismo y

sentó las bases del país que perduraría durante dos milenios.

Además, también intentó extender las fronteras exteriores de China.

En el sur, sus ejércitos marcharon hacia el delta del río Rojo, lo

que en la actualidad es Vietnam. En el sudoeste, su dominio se

extendió para englobar la mayor parte de las actuales provincias de

Yunnan, Guizhou y Sichuán. En el noroeste, sus conquistas

alcanzaron Lanzhou, en la actual provincia de Gansu, y en el

nordeste, un sector de lo que hoy es Corea reconoció la

superioridad de los Qin. El centro de la civilización china, sin

embargo, permaneció en el valle del río Amarillo.

Pero el coste económico y humano de

las conquistas extranjeras de los Qin y la construcción de la Gran

Muralla y otras obras públicas fue enorme. El peso siempre

creciente de los impuestos, el servicio militar obligatorio, su

crueldad jurídica y los trabajos forzados crearon rápidamente un

hondo resentimiento entre las clases populares. Además, los

intelectuales estaban ofendidos por la política gubernamental de

control del pensamiento y, en especial, por la quema de libros. No

obstante, mientras estuvo vivo, el emperador fue capaz de mantener

la estabilidad gracias a su firme control de cada aspecto de la

vida de los chinos. Pero, a pesar del éxito militar de la

unificación, las características del estado Qin hicieron su

supervivencia inviable y se vino abajo tras la repentina muerte de

su creador.

En el breve plazo de siete años,

había logrado domeñar a la mayoría de sus poderosos estados

vecinos. Pero mientras que se encargaba de eliminar a los enemigos

de fuera, en su propia corte, miembros de su propia familia

planeaban derrocarlo. En sus once años de reinado, unos treinta o

treinta y cinco señores feudales osaron alzarse contra sus

designios; todos fueron sometidos a la poco noble pena de

empalamiento. Su propia madre y el nuevo compañero de esta, un

hombre que le concedió dos hijos secretos, intentaron repetidamente

derrocarle. Tras un nuevo intento de asesinato en el año 227 a. C.,

el rey decidió aplicar su régimen despiadado a todos por igual,

independientemente del rango o la relación familiar. A partir de

ese momento, desde el punto de vista clínico, se convirtió en un

auténtico paranoico con manía persecutoria muy aguda.

Lo cierto es que su genio militar

estuvo a la altura del puesto de manifiesto cien años antes por

Alejandro Magno o, cien años después, por Julio César. Pero su

personalidad enfermiza quedó reflejada en sus numerosos edictos. Se

dice que en una ocasión mandó talar todos los árboles del monte

sagrado de Xiang y lo pintó de rojo (el color de los convictos)

como venganza ante la imposibilidad de acceder a él a causa de una

tormenta. Se convirtió en un enemigo acérrimo del confucionismo

(460 eruditos confucianos fueron enterrados vivos en una sola

ocasión, acusados de desafiar su régimen), que reemplazó por un

rígido legismo. Y ordenó una de las primeras quemas de libros de la

historia, haciendo desaparecer prácticamente todos los escritos

anteriores a su imperio, salvo aquellos en los que se alababa su

persona o que estuviesen dedicados a la medicina o a la magia

adivinatoria, un interés esotérico que le llevó a enviar varias

expediciones en busca del elixir de la vida eterna, o a ingerir

repetidamente dosis de mercurio, supuestamente para prolongar su

vida, aunque ello lo condujo a la locura y, probablemente, aceleró

su muerte. Su ansia de inmortalidad se refleja en su espectacular

mausoleo, en cuya construcción, cerca de Xian, se invirtieron

treinta y seis años. Esa misma obsesión por la inmortalidad le hizo

mantener en su corte a un gran número de alquimistas, astrónomos y

médicos que le aseguraron, tras varias búsquedas infructuosas, que

frente al mar de Bahai existían unas islas (Zhifú) donde crecía una

hierba necesaria para crear tan ansiado elixir. Ante tal dato, el

emperador ordenó zarpar a una expedición compuesta por más de tres

mil personas, de las cuales ninguna regresó (pero a las que la

mitología popular ha conferido la categoría de primeros habitantes

del archipiélago japonés).

Estas historias resultarían

inverosímiles si no hubiesen pervivido los restos materiales de su

desmesura, como la Gran Muralla, como su inacabado y fastuoso

palacio imperial de Afang (que hubiera abarcado casi 3 km de planta

y hubiera albergado miles de estancias), y sus otras residencias,

unas 270, ubicadas en un radio de 100 km, comunicadas entre sí por

una inmensa red de pasadizos secretos con el fin de eludir posibles

atentados. El emperador a menudo realizaba visitas a ciudades

importantes de su imperio para inspeccionar la eficiencia de la

burocracia y para difundir el prestigio de Qin. Sin embargo, estas

salidas proporcionaban grandes oportunidades a los posibles

magnicidas. En los últimos años de su vida, después de que los

intentos de asesinato se repitieran demasiadas veces como para que

se encontrara cómodo, se hizo más paranoico acerca de quedarse en

un mismo lugar durante demasiado tiempo y contrató a sirvientes

ocupados solo de trasladarle cada noche a dormir a diferentes

edificios dentro de su inmenso complejo palaciego y de acomodarle

en ellos. También contrató a varios dobles, que le sustituían en

los actos públicos y privados y que, además, aumentaban la

ambigüedad de la imagen pública del emperador.

SOMBRAS DE UN REINADO: LA QUEMA DE

LIBROS Y LA MATANZA DE LETRADOS

En el año 213 a. C., durante un

banquete oficial, se inició una discusión acerca de las causas que

favorecieron la larga duración de las dinastías Shang y Zhou,

citando los filósofos presentes algunas de ellas que, como era

evidente, estaban en abierta contradicción con la política del

emperador. Li Si, el primer ministro, comprendió que los libros de

la Antigüedad permitían abrir una brecha crítica en el nuevo

Estado. Así que convenció al emperador para que ordenara quemar

todos aquellos cuya temática no fuese la agricultura, la medicina o

la profecía, y dictó la muerte de quienes, en un plazo de treinta

días, no hubieran hecho desaparecer los libros prohibidos.

Entusiasmado, creó una biblioteca imperial dedicada a vindicar los

escritos de los legistas, defensores de su régimen, y ordenó

confiscar el resto de los textos chinos. De hogar en hogar, los

funcionarios tomaron los libros y los llevaron a una pira, donde

los hicieron arder. La pena por ocultar un libro prohibido

consistía en ser enviado a trabajar en la construcción de la Gran

Muralla. Sima Qian, el gran cronista de China, reseña una vez más

el edicto: «Las historias oficiales, con excepción de Las Memorias de Qin, deben ser todas quemadas.

Excepto las personas que ostentan el cargo de letrados en el vasto

saber, aquellos que en el imperio osen esconder el Shijing y el Shujing, o

los discursos de las Cien Escuelas, deberán acudir a las

autoridades locales, civiles y militares, para que ellas los

quemen. Aquellos que osen dialogar entre sí acerca del Shijing y del Shujing

serán aniquilados y sus cadáveres expuestos en la plaza pública.

Los que se sirvan de la Antigüedad para denigrar los tiempos

presentes serán ejecutados junto con sus parientes. […] Treinta

días después de la promulgación de este edicto, aquellos que no

hayan quemado sus libros serán marcados y enviados a trabajos

forzados». Cuenta la tradición (seguramente, sesgada por el

interés) que centenares de letrados, reacios a aceptar la medida,

murieron a manos de los verdugos y que sus familias sufrieron

humillaciones inefables.

El año 213 a. C., Qin Shihuang ordenó

quemar todos los escritos anteriores a su imperio, salvo los

dedicados a la medicina o la magia adivinatoria. Además, se

convirtió en un enemigo acérrimo del confucionismo y, en una sola

ocasión, ordenó apresar y matar a 460 eruditos confucianos,

acusados de desafiar a su régimen.

Lo cierto es que la llegada al trono

de Zheng, un muchacho, entusiasmó a los enemigos, pero es obvio que

le subestimaron. Descrito como narigudo, de ojos grandes, voz recia

y hábitos de guerra temibles, hijo de la ex concubina de un

comerciante adinerado, casada después con un príncipe obligado a

residir en el extranjero, no vaciló en matar, sobornar y destruir a

todos sus opositores, y eso tuvo su efecto: se convirtió en un

monarca temido, rico, ansioso, ególatra y jamás benevolente. Fiel

en esto a la tradición, consideró oportuno que su dinastía se

basara en tres principios: el número 6, el agua y el color negro.

Su reinado fue preciso y uniforme. Asesorado por su leal e

implacable primer ministro Li Si, partidario de las tesis legistas,

impuso la doctrina de la ley inexorable y descartó la bondad y la

magnanimidad como criterios de gobierno. El ejército fue

centralizado, y numerosas actividades económicas fueron sometidas a

controles que implicaban, casi siempre, la conversión de los

comerciantes en agricultores.

LA VARIABLE OPINIÓN HISTORIOGRÁFICA

SOBRE QIN SHIHUANG

En la historiografía china

tradicional, el Primer Emperador es casi siempre retratado como un

tirano brutal, supersticioso (muy interesado por la inmortalidad y

obsesionado por su posible asesinato) y, de vez en cuando, como un

gobernante mediocre. Los historiadores confucianos condenaron al

emperador que había ordenado quemar los clásicos y enterrar vivos a

estudiosos de su doctrina. Finalmente compilaron la lista de los

«Diez crímenes de Qin» para destacar sus acciones tiránicas. El

famoso poeta y estadista de la época han, Jia Yi, concluyó su

ensayo Las faltas de Qin (admirado como

una obra maestra de la retórica y el razonamiento) con lo que se

iba a convertir en el juicio habitual confuciano de las razones del

rápido colapso de su dinastía. Las opiniones de Jia Yi fueron

reproducidas en dos historias han y fijaron durante siglos la

opinión oficialista. Para Jia Yi, la debilidad de Qin fue un

resultado lógico de la despiadada búsqueda de poder de su

gobernante, el mismo factor que le había hecho tan

poderoso.

Muchas de las historias conservadas

acerca de Qin Shihuang son de dudoso valor histórico y buena parte

de ellas fueron inventadas para enfatizar sus rasgos negativos. Por

ejemplo, la acusación de que hizo ejecutar a 460 sabios

enterrándolos con la cabeza por encima de la superficie y después

decapitándolos es poco probable que sea completamente cierta;

parece más verosímil que el incidente fuera inventado para crear

una leyenda de martirologio confuciano. Hay también distintas

historias acerca de la ira celestial contra el Primer Emperador,

como la de que cayó del cielo una piedra labrada con palabras de

denuncia al Emperador y profetizando el colapso de su imperio tras

su muerte. La mayor parte de ellas fueron elaboradas con

posterioridad para deslustrar su imagen.

Solo los historiadores modernos han

sido capaces de penetrar más allá de los límites de la

historiografía tradicional china. El rechazo político de la

tradición confuciana como impedimento a la entrada de China en el

mundo moderno abrió el cambio para que surgieran nuevas

perspectivas; primero, una apreciativa en las décadas iniciales del

siglo xx, y después, con la llegada de la revolución comunista en

1949, otras, ajustadas a la ortodoxia oficial. Esta

reinterpretación de Shihuang era, por lo general, una combinación

de visiones modernas y tradicionales, pero esencialmente críticas.

Esto se ejemplifica en la oficialista Historia

Completa de China (1955), que describía los principales

hitos de la unificación y homogeneización protagonizados por

Shihuang como correspondientes a los intereses del grupo dominante

y de la clase comerciante, no de la nación o el pueblo, y la

subsiguiente caída de su dinastía, como una manifestación de la

lucha de clases. Sin embargo, desde 1972, se ha dado una visión

oficial radicalmente diferente del personaje. Esta nueva

apreciación fue lanzada por la biografía Qin

Shihuang de Hong Shidi, publicada por la imprenta estatal

como historia popular dirigida a las masas, y de la que se

vendieron 1.850.000 ejemplares en dos años. En ella, Shihuang era

visto como un gobernante con visión de futuro que destruyó a las

fuerzas secesionistas y estableció el primer estado chino unificado

y centralizado mediante el rechazo del pasado. Rasgos personales,

como su búsqueda de la inmortalidad, tan enfatizados en la

historiografía tradicional, apenas se mencionaban. La nueva versión

describía cómo, en un tiempo convulso, Shihuang no tuvo escrúpulos

en usar métodos violentos para aplastar a los

contrarrevolucionarios.

Misterioso, Shihuang nunca se dejaba

ver por nadie, y era imposible saber si se encontraba en uno u otro

de sus 270 palacios. En el fondo, no solo quería impresionar sino

restar posibilidades a sus enemigos naturales, que los tenía, y no

pocos, pese (o, quizás, justamente porque) cualquier disidencia era

duramente castigada, bien con el exilio, bien con castigos

corporales, incluyendo la pena de muerte.

La amenaza externa y la Gran

Muralla

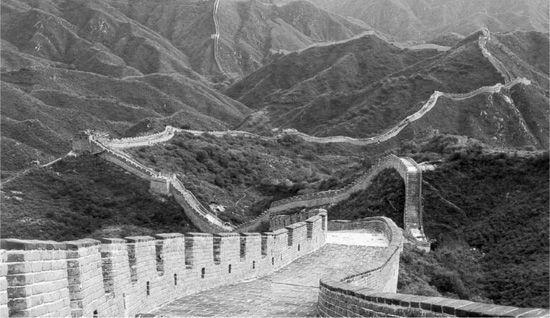

La Gran Muralla es una antigua

fortificación construida y reconstruida entre los siglos V a. C. y

XVI de nuestra Era para proteger la frontera norte del Imperio

Chino de los ataques de los nómadas xiongnu de Mongolia y

Manchuria. Aunque hoy solo se conservan 8.851,8 km, sin contar sus

ramificaciones y construcciones secundarias, en su momento de mayor

extensión, cubrió más de veinte mil desde la frontera con Corea al

borde del río Yalu hasta el desierto de Gobi, a lo largo de un arco

que delinea aproximadamente el borde sur de la Mongolia interior.

En promedio, la Muralla mide de 6 a 7 m de altura y de 4 a 5m de

anchura. En su apogeo, durante la dinastía Ming (1368-1644), fue

custodiada por más de un millón de guerreros. Gran parte de ella

tiene fama de ser el mayor cementerio del mundo, pues

aproximadamente diez millones de trabajadores murieron durante sus

muchos siglos de construcción y reconstrucción y fueron enterrados

en sus inmediaciones (cuando no en la propia Muralla).

La Muralla se extiende hoy hacia el

este desde Jiayuguan, provincia de Gansu (donde luego comenzaría

también el trazado de la Ruta de la Seda), hasta el río Yalu, al

nordeste de Manchuria. Una rama termina en Laolongtou en la costa

del mar, a 5 km de Shanhaiguan. Para los chinos antiguos, lo que

seguía al oeste de Jiayugua, la puerta oeste de la Gran Muralla,

era considerado el fin del mundo civilizado; el paso recibía el

nombre de «Última Puerta Bajo el Cielo». Al norte de ella se

extendían tierras de pastores nómadas considerados salvajes, por lo

que, de modo simbólico, la Muralla significó siempre para los

chinos la frontera entre el mundo civilizado y el

bárbaro.

La primera historia de la Gran

Muralla se remonta a la dinastía Zhou Oriental, cuando varios

estados construyeron un entramado de murallas para protegerse de

sus vecinos y de los pueblos extranjeros. Por ejemplo, así lo

hicieron el reino de Qi (siglo V a. C.) y el de Wei (mediados del

siglo IV a. C.), al igual que los de Yan y Zhao. La segunda fase

comenzó a partir de la unificación de la dinastía Qin, cuando el

Primer Emperador ordenó la construcción de un muro en la frontera

norte de su imperio. Tras sufrir varios ataques de las tribus

xiongnu del norte, envió al general Meng Tian para asegurarse de la

derrota de los «bárbaros» y, a continuación, emprender la

construcción de un muro que conectara todas las fortificaciones

diseminadas a lo largo de la nueva frontera norte para proteger

mejor los nuevos territorios conquistados. No hay registros

históricos que indiquen la longitud exacta y el trazado de la

Muralla levantada durante la corta dinastía Qin; pese a ello, la

Gran Muralla de tiempos de los Qin permanece en la imaginación

popular china como una colosal obra conocida con el nombre de «muro

de los diez mil li» (5.760 km en el valor de esta unidad en tiempos

de aquella dinastía). Para lograr aquella primera unificación de

los tramos preexistentes se necesitó una fuerte organización del

trabajo, capaz de suministrar mano de obra y materiales de

construcción, así como de ocuparse de la gestión y coordinación de

los trabajos, en los que participaron aproximadamente unos

trescientos mil soldados procedentes de las guarniciones

fronterizas, alrededor de quinientos mil campesinos movilizados

forzosamente y muchos otros miles de reos condenados a trabajos

forzados.

La Gran Muralla fue ordenada

construir por Qin Shihuang para proteger la frontera norte de su

imperio de los ataques de los nómadas xiongnu. Aunque hoy solo se

conservan 8.851,80 km, sin contar sus ramificaciones y

construcciones secundarias, en su momento de mayor extensión,

cubrió más de 20.000 km.

El transporte de la enorme cantidad

de materiales necesarios para la construcción fue difícil, por lo

que, en términos generales, los más empleados en aquella primera

fase fueron: tierra, piedra, madera y tejas, cada uno de ellos

según la producción local del sitio donde se estuviese alzando la

Muralla. La principal dificultad de la construcción se debió a que,

para lograr una ventaja estratégica, se aprovecharon los accidentes

naturales del terreno, y en las cimas de los montes se ubicaron

pequeñas fortificaciones desde las que efectuar una buena

vigilancia del terreno y que, a la vez, sirvieran para alojar a las

guarniciones y para almacenar provisiones y armamentos. Los retenes

contaban con un eficaz sistema de señales de humo, que les servía

para comunicarse entre sí y dar cuenta del ataque y de cuántos

enemigos lo llevaban a cabo. En pocas horas, las señales recorrían

miles de kilómetros. Para lograrlo, los vigías debían tener siempre

una cantidad importante de leña o, en los lugares más inaccesibles,

de excrementos de lobo, con que poder encender los

fuegos.

La Muralla siguió siendo

reconstruida, restaurada o prolongada desde la dinastía Han (206 a.

C.-220), que sumó unos 10.000 km, a la vez que extendía el

territorio chino más al norte de la anterior muralla de los Qin.

Pero todo ese trabajo fue abandonado y quedó en ruinas no mucho

tiempo después. Durante la dinastía Qi del norte (550-577 d. C.),

cerca de 1.500.000 personas fueron movilizadas para construir un

sector de la Muralla, desde Juyong Guan a Datong en el oeste. La

dinastía Sui (581-618) llamó a otro millón de conscriptos para

repararla y extenderla. Se llegó al extremo de obligar a las viudas

a continuar con el trabajo cuando los maridos fallecían. Pero

luego, bajo la dinastía Tang (618-907), la Muralla fue abandonada

de nuevo a su suerte. La siguiente fase de reconstrucción se debió

al imperio mongol de la dinastía Yuan (1271-1368), pero la fase

culminante se produjo durante la dinastía Ming

(1368-1644).

¿SE VE LA

GRAN MURALLA DESDE

EL ESPACIO?

El libro del aventurero y escritor

estadounidense Richard Halliburton, Second

Book of Marvels, publicado en 1938, afirmaba que la Gran

Muralla era la única construcción humana visible desde la Luna. Del

mismo modo, la publicación de Ripley, Aunque

usted no lo crea, de la misma década, aseguraba algo

parecido. Esta creencia ha persistido y ha adquirido un estatus de

leyenda urbana, e incluso se ha incluido en libros escolares.

Arthur Waldron, autor de la historia más fiable de la Gran Muralla,

ha especulado que la creencia puede provenir de la fascinación con

los canales que se creía que existían en Marte. La lógica era

simple: si los terrícolas podían ver los canales de Marte, entonces

los marcianos podrían ver la Gran Muralla. Pero lo cierto es que la

Muralla tiene pocos metros de anchura (un tamaño aproximado al de

las carreteras y pistas de aeropuertos) y es casi del mismo color

que el suelo que la rodea. No es posible verla desde la Luna y

mucho menos desde Marte. Si la Gran Muralla fuera visible desde la

Luna, sería fácil verla desde la órbita terrestre, pero desde ahí

es apenas visible y únicamente bajo condiciones climáticas

perfectas. En resumen: no es más visible que otras construcciones

humanas.

Pese a la persistente leyenda de que

la Muralla es la única construcción humana que se ve a simple vista

desde el espacio, lo cierto es que su escasa anchura y el hecho de

ser casi del mismo color que el suelo que la rodea hacen tal cosa

imposible.

Durante todo ese tiempo, tanto en

momentos de paz como de guerra, la Gran Muralla mantuvo, además, un

carácter diplomático al marcar la frontera entre los pueblos

bárbaros, es decir, no chinos, y la cultura china propiamente

dicha. Finalmente, al poder ser utilizada como camino, sirvió de

comunicación y vía comercial a lo largo de todo el territorio

septentrional, tal y como atestiguan los restos arqueológicos, y

además como símbolo unificador de China.

El increíble mausoleo del

emperador

Sima Qian, el meticuloso historiador

de la dinastía Han, cuenta que, en el primer verano de su reinado,

el Primer Emperador envió doscientos jinetes a los confines del

imperio en busca del elixir sagrado que lo salvaría de la muerte.

Más de la mitad de los jinetes no regresaron y los que lo hicieron

con las manos vacías fueron decapitados. Resignado a morir,

Shihuang dispuso que le construyeran una tumba idéntica a su

palacio y, debajo de ella, otro palacio igual, y otro más: una

serie infinita de palacios subterráneos que debían llegar hasta el

centro de la Tierra. Algo parecido se intentó.

El mausoleo del Primer Emperador, que

alberga su tumba y aproximadamente cuatrocientas más, se ubica en

el pueblo de Yanzhai, a 5 km del distrito Lintong y a unos treinta

al este de la ciudad de Xian, en la provincia de Shaanxi, al

noroeste de China, entre la ribera sur del río Wei y la ladera

norte de la montaña Lishan. El mausoleo fue edificado según el

mismo plan urbanístico de la ciudad de Xianyang, capital de la

dinastía Qin, dividida también en dos partes: interior y exterior,

con forma de pirámide truncada con una base cuadrangular casi

perfecta de 350 m y una altura de 76 m. Las dimensiones de la

muralla exterior del conjunto funerario son de más de 2.000 m de

longitud por 970 m de anchura, y es en sí grandioso: el túmulo, en

forma de pirámide de tres pisos, está rodeado por un doble muro. De

lejos, parece una colina con un perímetro de 4.100 m y una altura

de 82 m, cubierta de arbustos silvestres y coronada por un pequeño

bosque. La superficie del recinto de las tumbas y las dependencias

llegó a ser de 66,25 km2, casi

dos veces la zona urbana de la actual ciudad de Xian.

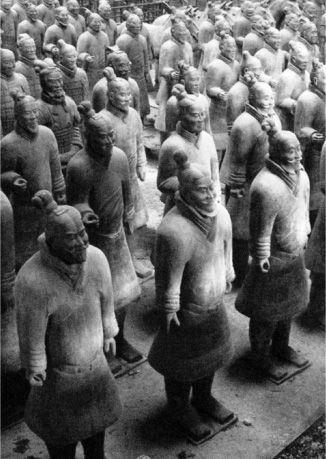

Resignado a morir, Shihuang dispuso

que le construyeran un mausoleo idéntico a su palacio y, debajo de

él, otro igual, y otro más: una serie infinita de palacios

subterráneos que debían llegar hasta el centro de la Tierra. Algo

parecido se intentó.

El Primer Emperador encargó su diseño

y construcción desde el mismo momento en que subió al trono, a los

doce años de edad. Al conquistar todo el país, reclutó a cientos de

miles de trabajadores para acelerar las obras, que se prolongaron

durante treinta y siete años, hasta su muerte. Recurriendo de nuevo

a Sima Qian, este cuenta: «Después de la creación del imperio,

llegaron a este lugar, desde todos los rincones de China, no menos

de setecientos mil hombres para trabajar. […] Se excavaron tres

canales subterráneos para verter cobre fundido en el exterior del

sepulcro, mientras que se llenaba la cámara mortuoria de modelos de

palacios, torres y edificios públicos, además de utensilios de

valor y objetos preciosos. Los artesanos colocaron en el exterior

ballestas automáticas capaces de matar a posibles saqueadores de

tumbas. En el interior se hicieron fluir mecánicamente ríos

artificiales de mercurio, imitando a los ríos Amarillo y Yangtsé e,

incluso, al mismo océano. En el techo se pintó el firmamento con