AY, EL DESTIERRO

—Ay, pequeño Marcos, cada vez me quedan menos esperanzas de regresar a un país que no sea oscuro y cruel como el del rey Fernando VII. ¡Qué lejos, querido amigo! ¡Qué lejos veo hoy nuestro viejo sueño de una España ilustrada y moderna!

Así me hablaba Leandro Fernández de Moratín en 1824.

Me acuerdo tan bien de aquellos días… ¡Burdeos… Francia… el exilio! Yo había llegado a Burdeos en 1814, cuando ya ocupaba el trono Fernando VII y acababa de iniciarse la persecución de los liberales que habían combatido a Napoleón. Allí, en un café lleno de refugiados españoles, había conocido a Moratín.

¡Pobre Moratín! Era un hombre vencido. Rostro mofletudo, ojos apagados, pelo peinado a la despeinada, según la nueva moda del siglo XIX… Así lo recuerdo hoy. Vestía siempre de oscuro, sin adornos, con calzas, medias y zapatos de hebilla, como si fuera a dar un paseo por el Prado de Madrid.

Moratín llevaba en Burdeos una vida monótona, oscurísima y retirada, pendiente siempre de la correspondencia que llegaba de España. A eso había reducido su existencia el creador de las más finas comedias de nuestro siglo XVIII. A esperar cartas. Una rutina de la que escapaba, a veces, acudiendo al teatro o haciendo memoria del pasado. Porque si algo había conservado el viejo Moratín de su antigua vida en España, ese algo era el placer de contar historias. Historias que yo escuchaba con mucho gusto.

LA GUERRA DE SUCESIÓN

Un día me habló de la llegada de los Borbones a España. Era otoño y Moratín pensó que aquella estación del año combinaba bien con la muerte del sucesor de Felipe IV.

—Después de treinta años de reinado y dos bodas en busca de heredero —comenzó—, Carlos II murió el primero de noviembre de 1700. El suyo no había sido un tiempo fácil, ni él la persona más indicada para enderezar el rumbo de la monarquía. Siempre enfermo, nunca pudo vestirse solo ni asumir las tareas de gobierno. Fue llamado «el Hechizado», y mantenido con vida para hacer creer al mundo que el imperio español podía aún imponerse al ansia conquistadora de Luis XIV de Francia.

Yo me acordaba de aquel primero de noviembre. Mientras la reina lloraba, el monarca expiraba rodeado de confesores, exorcistas, cortesanos y embajadores que disputaban el trono. Pero no vayáis a pensar que Mariana de Neoburgo lloraba por la muerte de su marido. No. La reina lloraba porque el monarca fallecía sin descendientes y ella no había conseguido que se nombrara heredero a Carlos de Habsburgo, el segundo hijo del emperador Leopoldo de Austria.

Yo sabía todo eso porque en esa época estaba en la corte. Pero no le dije nada a Moratín. No le dije que había estado en el Alcázar de Madrid el mismo día en que el rey moribundo había elegido un sucesor amigo de Francia: Felipe de Anjou, nieto del gran Luis XIV. Prefería escuchar la historia en boca de mi amigo.

—Al conocer en Versalles el testamento de Carlos II —prosiguió Moratín—, el rey Luis XIV exclamó delante de un grupo de cortesanos y embajadores: «Señores, aquí tenéis al rey de España». Y luego, dirigiéndose a su nieto, Felipe de Anjou, dijo con voz emocionada: «Sé buen español, ese es tu primer deber. Pero acuérdate de que has nacido francés y mantén la unión entre las dos naciones». Y así, con ese consejo, partió Felipe de Anjou hacia España, donde se convirtió en Felipe V.

Moratín hizo una pausa.

—Pero no todo sería tan sencillo —prosiguió—. Luis XIV de Francia era el rey más poderoso de Europa, además del más ambicioso y prepotente. Muchos tenían miedo de que pudiera utilizar a su nieto para manejar el imperio español según su conveniencia. Temían eso, principalmente, los dirigentes de Inglaterra, Holanda y Austria. A estos países no les gustaba nada que los Borbones reinaran en Francia y en España. Y por eso firmaron una gran alianza en favor de Carlos de Habsburgo, el perdedor del testamento de Carlos II. Fue así, pequeño Marcos, como dio comienzo la guerra de Sucesión.

Moratín se sirvió una taza de chocolate y siguió su historia:

—La guerra comenzó en Europa, en 1701, pero tres años después se extendió a España, donde varios territorios se sublevaron a favor de la dinastía austríaca. En Valencia y Aragón el pueblo apoyó a Carlos de Habsburgo para liberarse de la soga de la nobleza, fiel a Felipe V. Algo parecido ocurrió en Cataluña, donde los comerciantes creyeron que la victoria de Carlos de Habsburgo convertiría a Barcelona en el centro económico de España. Fue horrible, pequeño amigo. La guerra se extendió desde Murcia al Pirineo, dividiendo al pueblo, a la nobleza y al clero.

Sí, Moratín no exageraba. Una profunda grieta recorrió el pueblo de arriba abajo. Los soldados saqueaban villas y aldeas en busca de provisiones, y eran tan terroríficos para las tierras que defendían como para las que atacaban. El hambre, la miseria y la picaresca se introdujeron en el campo y en las ciudades. No se veía vencedor claro, y la gente, en todas partes —en Cataluña o en Castilla, en Aragón, en Mallorca—, cambiaba de bando con facilidad, a medida que un ejército ocupaba un territorio.

—Fue una época muy, muy triste —repitió Moratín—. Rodeado por todos los frentes, Felipe V resistía a duras penas. Pero nadie sabía hasta cuándo. El mismo Luis XIV aconsejó a su nieto que abandonara la empresa y regresara a Francia. Entonces, cuando ya en París daban por perdido el trono, un acontecimiento inesperado vino a cambiarlo todo.

Yo ya sabía qué acontecimiento era ese: la inesperada muerte del emperador austríaco. Este hecho dejó al archiduque Carlos de Habsburgo como heredero único del Sacro Imperio. La consecuencia inmediata fue el enfriamiento de la alianza contra los Borbones, pues nadie quería que una misma persona reinara en Austria y en España.

Todo esto me lo explicó detalladamente Moratín. Y después, añadió:

—Los esfuerzos para alcanzar la paz dieron su primer fruto en 1713, con el tratado de Utrecht. Reconocido en el trono por las grandes potencias de Europa, Felipe V conservó la corona y las viejas posesiones americanas, pero España tuvo que decir adiós a sus dominios en Europa, que un año después pasaron a manos de Carlos de Habsburgo. Por su parte, Inglaterra, la gran favorecida del acuerdo, se quedaba con Menorca y Gibraltar, además de ciertas ventajas comerciales en América.

Moratín hizo una pausa para que yo me hiciera una idea de las cosas que se habían perdido en Utrecht. Por fin, dijo:

—La paz sentó como una bomba en Barcelona, donde las clase política aún se resistía a reconocer a Felipe V.

¡Ay, Barcelona!... Todos, en la capital del Principado, sabían que continuar la guerra era absurdo. Pero aun así el Gobierno se mantuvo firme y se negó a rendirse. Fue una locura. Yo lo ví con mis propios ojos, pues viví la campaña de Cataluña junto al flamante duque de Berwick, quien ordenó bombardear Barcelona el verano de 1714. Y también entré en la ciudad después del asalto definitivo de las tropas borbónicas. Fue el 11 de septiembre del mismo año.

Allí, en Barcelona, fui testigo de las reformas emprendidas por Felipe V, cuyo significado Moratín me explicó de esta manera:

—Felipe V trajo a España una visión más moderna del Estado y de la monarquía, inspirada en el modelo francés. Para poner en práctica esa visión aprobó los Decretos de Nueva Planta.

Yo sabía las quejas que esa medida había levantado en Aragón, Valencia y Cataluña, pero no entendía muy bien en qué consistía. Así que le pregunté a Moratín:

—¿Qué son los Decretos de Nueva Planta?

Moratín sonrió.

—Unas leyes, pequeño Marcos. Con ellas, Felipe V perseguía una sola meta: hacer de España una monarquía muy fuerte y centralizada, donde todos los súbditos estuvieran sometidos a unas mismas leyes y a una sola autoridad, la autoridad del rey.

—¡Entonces quería copiar el ejemplo de Luis XIV!

—Así es… —asintió.

Y concluyó:

—Para Aragón y Valencia, la Nueva Planta fue promulgada en plena guerra, en 1707. Y la de Cataluña un año y tres meses después de la victoria borbónica, en 1716. De estos cambios solo se libraron las provincias vascongadas y Navarra. Allí, Felipe V respetó los fueros por la fidelidad que le habían demostrado en la guerra.

LA DIOSA RAZÓN

Moratín era un ilustrado, un hombre culto, defensor de la razón y del razonamiento por encima de la tradición y de la intolerancia. Y también un hombre de gustos refinados:

—Yo creo —me decía cuando estaba de buen humor— que si fuese a parar a las islas de los Lagartos, allí me encontrarían con mi tacita de chocolate y mi panecillo francés, regodeándome todas las mañanas. Sin chocolate y sin teatro soy hombre muerto, pequeño Marcos. Por eso, si algún día te dicen que me he ido a vivir a Astracán, ten por cierto que en Astracán hay teatro y chocolate.

Pero no creáis que para Moratín el teatro era un simple pasatiempo. No, de ninguna manera. En su mente, el teatro era un instrumento —el mejor de todos— para acabar con la ignorancia y la superstición: junto con la escuela, el mejor medio para educar al pueblo.

—Permíteme que te hable del siglo XVIII —me decía a veces—, mi siglo, una época que solo tuvo una diosa: la Razón…

Y añadía:

—El siglo XVIII, querido Marcos, anunció una nueva era para la humanidad. Los hombres más sabios de la época estaban convencidos de que la educación y el uso de la razón encenderían una luz en las personas y abrirían las puertas a la felicidad de los pueblos. Por eso, a ese siglo se le ha dado el nombre de Siglo de las Luces, y al movimiento estudioso e idealista de aquellos pensadores, la Ilustración.

Sus ojillos rejuvenecían.

—¡Cuántas promesas! ¡Cuántos proyectos! ¡Cuántas cosas quisimos hacer los partidarios de la Ilustración en España! Durante la segunda mitad del siglo XVII había gobernado nuestro país un espíritu pesimista: un espíritu viejo y oscuro que defendía que cualquier tiempo pasado era mejor, que las tradiciones merecían admiración por el simple hecho de haber perdurado en el tiempo y que las novedades solo servían para alterar los ánimos y el orden moral. Pero, a lo largo del siglo XVIII, nosotros, los ilustrados, fuimos sustituyendo ese pesimismo por una actitud joven y optimista. «Las cosas —dijimos— pueden mejorar». Bastaba con aplicar la razón a las tareas del progreso y extender la cultura al mayor número de españoles.

Moratín me hablaba entonces de los salones elegantes de Madrid, donde a imitación de París se alternaba la conversación distinguida con los conciertos de música. Recordaba las Academias y las Sociedades de Amigos del País, centros de estudio y discusión. Y evocaba con nostalgia las tertulias de los cafés, donde ante un chocolate caliente se hablaba de asuntos descuidados hasta esa época: la educación, la economía, las matemáticas, la física, las artes industriales…

—Ninguno de los problemas de España —me decía — escapó de nuestro examen: el analfabetismo, el atraso económico, la parálisis del campo, los privilegios de la nobleza, la asfixiante influencia de la Iglesia, la ignorancia de las clases populares, el gobierno de América, el saneamiento de la capital… A todos estos problemas quisimos dar solución. A todos, pequeño Marcos.

Así recordaba Moratín sus sueños de juventud. Y era tanta la pasión que ponía en cada palabra que, en ocasiones, parecía un muchacho de veinte años.

Pero a veces, la memoria, malvada, le enfrentaba a los horrores de la guerra, a todo lo que se había ido, todo lo que había perdido y jamás recuperaría. Nunca el exilio era tan exilio como en aquellos momentos. Moratín se hundía en un largo silencio. Un pozo oscuro del que solía escapar con estas palabras:

—Ay, pequeño Marcos, qué diferentes habrían sido las cosas si el pueblo, la nobleza y el clero nos hubieran seguido. España habría mejorado su situación enormemente. ¡Y quién sabe si ahora estaríamos aquí, en Burdeos…! Pero los ilustrados éramos una pequeña minoría y España, nuestra querida España, se dejó dominar por la ignorancia, la pereza, la intolerancia y la superstición.

EL REY, EL MEJOR ALCALDE

Y no es que los ilustrados no hubieran contado con el amparo de protectores poderosos. El mayor de todos, el rey Carlos III.

A Moratín, aquel monarca —el tercero de los Borbones que ocupó el trono de España— le traía los mejores recuerdos. Había que verle evocar los cambios que vivió Madrid durante su reinado.

—Madrid —me dijo en una ocasión— era una villa bastante grande, de más de ciento cincuenta mil habitantes y de una fealdad aterradora. Todos los embajadores estaban de acuerdo en una cosa: era la ciudad más sucia, pestilente y vocinglera de Europa, un laberinto de callejuelas oscuras y estrechas donde los peatones debían chapotear en un líquido nauseabundo, alimentado por el contenido de mil orinales que, a traición, asomaban por la ventana al aviso de «¡Agua va!».

Moratín hizo una pausa. Y añadió:

—Pues bien, pequeño Marcos, el rey Carlos III intentó remediar esta situación. Hizo construir alcantarillas y cloacas. Ordenó que las basuras se colocaran en lugares determinados en vez de arrojarse sin miramientos a la vía pública. Dispuso aceras. Prohibió que cerdos y otros animales recorrieran las calles. Mandó instalar faroles para despejar las tinieblas de la noche. Creó un cuerpo de policía y adornó la ciudad con bellos monumentos y hermosas avenidas.

—¡La Puerta de Alcalá! —exclamé—. La diosa Cibeles…

Moratín asintió.

—Por todas partes levantaban construcciones los arquitectos del rey —prosiguió—: el hospital de San Carlos, la Casa de Correos, la Aduana, el Observatorio Astronómico, el museo de Ciencias Naturales… Pero ninguna tan admirable como el paseo del Prado. Ay, el paseo del Prado. ¿Te acuerdas, pequeño Marcos? La arboleda interminable, las fuentes salpicadas de surtidores…

Caminábamos por las calles de Burdeos. Pero Moratín hablaba sin ver los edificios que desfilaban ante nuestros ojos. Era como si estuviera en Madrid, en aquel Madrid de Carlos III.

—¿Echas mucho de menos aquellos tiempos? —le pregunté para que me contara más cosas.

—Sí, pequeño Marcos. A menudo recordar da más vida —me dijo—. Añoro los primeros tiempos del rey Carlos III. Yo era un niño, pues nací el mismo año de su entrada en Madrid, pero sé la ilusión que despertó entre los grupos más ilustrados de España.

—Pero, si eras un niño, ¿como puedes recordarlo tan bien?

—Muy sencillo, pequeño Marcos. A través de los recuerdos de mi padre, el poeta Nicolás Fernández de Moratín. O de mi buen amigo Jovellanos.

Caía la tarde y empezaba a envolvernos la oscuridad.

—El 15 de julio de 1760 Carlos III hizo su entrada en la capital.

Así empezó a contarme la historia del rey Carlos III y sus ministros ilustrados.

—El rey venía de Nápoles, donde había reinado cómodamente. Allí, en Italia, se había ganado una justa fama de monarca reformista. Y de allí se trajo un séquito de ministros decididos a aplicar en España las fórmulas económicas y políticas que tan buenos resultados habían dado en el reino de Nápoles.

Yo había visto entrar a Carlos III en Madrid. Y también había conocido al hombre de confianza del rey, el marqués de Squillace, a quien los españoles llamábamos Esquilache. Pero no quise interrumpir a mi amigo. Me gustaba oír sus recuerdos. Ponía tanta pasión en contarlos...

—El empuje más reformista —continuaba Moratín— correspondió al gobierno del marqués de Esquilache.

Suspiró.

—Modernizar España, pequeño Marcos: ese fue el objetivo del marqués. Pero ni la vieja aristocracia ni la poderosa Iglesia estaban dispuestas a permitirlo. Y en cuanto tuvieron la más pequeña oportunidad lo demostraron.

¡Vaya si lo hicieron! Jamás olvidaré cómo. Fue agitando la xenofobia de las clase populares. Sí, azuzando los más bajos instintos de las personas, echando la culpa de todos los males al gobierno de los ministros extranjeros. Así consiguieron interrumpir el proceso de cambio. Así lograron atemorizar al rey Carlos III.

Me acuerdo muy bien. Entre las medidas para mejorar la imagen y la seguridad de Madrid, el marqués de Esquilache prohibió el uso de la capa larga y el sombrero de ala ancha que desde siempre habían solido llevarse por calles y paseos. El embozo —así era como los madrileños llamaban a la siniestra vestimenta— era un auténtico disfraz que impedía reconocer a las personas y favorecía los manejos de los ladrones. Y el marqués, como el rey Carlos III, soñaba con calles iluminadas, limpias y seguras. Pero el pueblo… Ay, el pueblo no. Tantos cambios causaban vértigo entre las gentes sencillas de la capital. Y aquel, en concreto, fue la gota que colmó el vaso.

La indignación cobró definitivo impulso cuando una legión de sastres, escoltados por alguaciles, empezaron a recorrer la ciudad recortando capas y apuntando los sombreros de cuantos embozados encontraban. Y entonces, la tarde del 23 de marzo de 1766, estalló el motín.

Yo lo ví con mis propios ojos. Tropas y pueblo chocaron en las plazas y la sangre corrió a ríos.

También lo había visto Moratín, a quien recordar aquellos días terribles de su infancia le envejecían de golpe.

—Bajo el balcón de mi casa —me contó— vi pasar enfurecidas multitudes gritando «¡Viva el rey!», «¡Muera Esquilache!». Apedreaban los faroles y se dirigían a saquear la casa del ministro italiano. También iban a palacio para amedrentar al rey e imponerle sus condiciones.

Y creedme, aunque el rey había huido con su familia, las impusieron. El motín se extendió por toda España, provocó la caída del odiado ministro Esquilache y puso fin a la carrera de los otros ministros italianos que Carlos III se había traído de Nápoles.

—A partir de ese año —prosiguió Moratín— el rey Carlos actuó con más prudencia.

—¡Pero no abandonó su afán reformista! —exclamé yo.

Moratín sonrió. Un ardor juvenil había vuelto a sus ojos.

—Una cosa estaba clara, pequeño Marcos. La razón última del motín de 1766 no había sido el derecho a llevar una capa más corta o más larga, sino la intriga de los privilegiados, la ignorancia y… ¡el hambre!

Dicho esto, calló un instante. Y, como si estuviera hablando consigo mismo, añadió:

—Sí, el elevado precio del pan y otros alimentos disparó el descontento. Había demasiados estómagos que llenar y el retraso industrial no permitía ocupar todos los brazos que sobraban en el campo. Por eso, el sucesor de Esquilache en el Gobierno, el enérgico conde de Aranda, encargó informes sobre la deplorable situación de la agricultura, fomentó la construcción de canales de riego, repartió tierras entre los campesinos sin medios de subsistencia e incluso impulsó la repoblación de Sierra Morena para dar mayor seguridad a los agrestes e inhóspitos parajes de la carretera Madrid-Cádiz.

Moratín cerró los ojos.

—Pero como siempre, los de siempre, la Iglesia y la alta nobleza, hicieron fracasar esas iniciativas.

Moratín había perdido completamente la alegría y el buen humor del comienzo.

—Claro, que los acontecimientos internacionales tampoco ayudaron —añadió en un susurro—. Amenazas de Inglaterra en América, ayuda a las colonias de Norteamérica en su rebelión contra los ingleses… Todo ese esfuerzo de guerra en el exterior agravó el delicado estado de la Hacienda real, a la vez que exigió mantener la paz social dentro de España. Y esa paz solo podía conseguirse si el rey arrinconaba las reformas que tanta oposición hallaban en la Iglesia y en la alta nobleza, siempre peligrosas.

LAS EXPEDICIONES CIENTÍFICAS

¡Cuántos obstáculos! ¡Cuántos tropiezos! Sin duda, todo había marchado más despacio de lo que Moratín y sus amigos ilustrados deseaban. Pero a pesar de los enemigos del progreso, a pesar de la feroz resistencia a las innovaciones, el siglo XVIII trajo mejoras notables para España. La población aumentó: de unos siete millones y medio de habitantes al concluir la guerra de Sucesión se pasó a más de diez millones y medio en 1797. La industria alzó el vuelo. La supresión de las aduanas interiores y el permiso para comerciar con América hizo posible la rápida prosperidad de Cataluña. También se reconstruyó la flota y se recuperó parte del prestigio internacional perdido en el siglo XVII.

Además, una cosa no podía negarse: la monarquía de los Borbones de España era la más grande del mundo, con extensos dominios a ambos lados del Atlántico y en el Pacífico.

A veces, Moratín se sacudía su pesimismo y reconocía los pequeños avances. Sobre todo, cuando recordaba sus solitarios paseos por el Jardín Botánico, que el rey Carlos III quiso trasladar al elegante paseo del Prado en 1774. Con este fin, el monarca había ordenado diseñar un espléndido recinto y clasificar y estudiar las colecciones de flora y fauna que se recibían desde los más alejados puntos del mundo.

—El Botánico —me decía Moratín en aquellas ocasiones— es el corazón ilustrado y secreto de España. Me acuerdo de que, en los tristes años que precedieron a la ocupación francesa, el único placer que yo disfrutaba era el de perderme un par de horas por sus fabulosos senderos: respirar el fresco, oler el aroma de las flores, oír el canto de los pajarillos…

Otras veces me decía:

—El siglo XVIII fue la época de las expediciones científicas. Franceses e ingleses se lanzaron a una carrera exploratoria que conjugó motivaciones geográficas, científicas y económicas.

Moratín conocía todos aquellos viajes. Conocía la aventura de Louis Antoine de Bougainville, el primer navegante que dio la vuelta al mundo en un barco con un laboratorio científico a bordo. Se sabía de memoria las gloriosas expediciones del capitán Cook por el océano Pacífico. Pero sobre todo conocía las expediciones impulsadas por Carlos III.

Yo escuchaba aquellas historias en silencio. Oía hablar de las investigaciones botánicas en México, Perú y Chile, de las mil peripecias de Juan de Cuéllar en las islas Filipinas o de la gran expedición de José Celestino Mutis por los inmensos territorios de Colombia a lo largo del río Madgalena. Oía hablar y hablar a Moratín, y soñaba con islas y selvas lejanas.

—Sí —repetía Moratín al final de cada historia—, América, el Nuevo Mundo, fue un inmenso laboratorio para los científicos españoles: un mundo virgen, un mundo exuberante, el milagro de la vida contemplado en millones de formas, flores increíbles, selvas inabarcables, ríos indescriptibles…

Y después de un silencio muy breve, añadía:

—Sin duda, nuestras expediciones representan el espíritu del Siglo de las Luces tanto o más que la gran Enciclopedia.

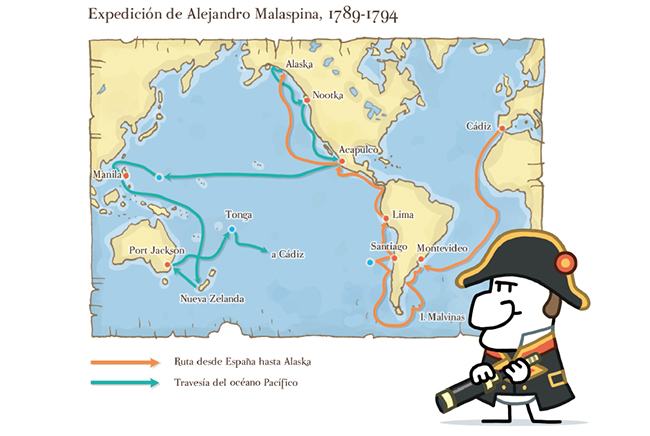

Para Moratín, la mayor de todas aquellas aventuras había sido la de Malaspina.

—No creo —me dijo una tarde que tomábamos chocolate en su pequeño estudio— que haya habido en la historia un viajero más curioso que Alejandro Malaspina.

Moratín no exageraba. Malaspina era un oficial de la Real Armada Española muy inquieto y curioso. Y su expedición fue la más larga de la historia de las exploraciones y la hazaña naval y científica más asombrosa del siglo XVIII.

—¡Qué epopeya, pequeño Marcos, digna del canto de Homero! —exclamó emocionado.

Y a continuación, empezó a contarme la historia de aquel viaje sorprendente:

—Corría el año 1788. Malaspina escribió a Su Majestad proponiéndole la aventura: dar la vuelta al mudo y describirlo. Menos de un mes después recibieron la aprobación.

Moratín hizo una pausa. Y prosiguió con voz firme:

—Al mando de las corbetas Descubierta y Atrevida, construidas especialmente para la empresa, Malaspina salió de Cádiz el verano de 1789. Le acompañaban los mejores oficiales del momento y los más destacados científicos de España, además de brillantes dibujantes y pintores para retratar fielmente todas las maravillas que esperaban contemplar. En ninguno de aquellos hombres hervía el ansia de riquezas que tantas veces impulsó a nuestros compatriotas a desafiar los peligros del mar. Tampoco buscaban la conversión de miles de paganos, como los frailes y misioneros que habían acompañado a Colón y a Hernán Cortés. ¡La ciencia ante todo!... esa era la consigna de Malaspina. El único tesoro que buscaban él y sus amigos era el tesoro del conocimiento.

Cinco años duró el viaje.

—¡Cinco años, pequeño Marcos! —repitió Moratín.

Y entonces me mostró el recorrido de la expedición en un mapa: Cádiz, el océano Atlántico, Argentina, la Patagonia, el cabo de Hornos, el Pacífico, la costa occidental de América hasta Alaska, las islas Marianas, las islas Filipinas, Nueva Zelanda, Australia… el cabo de Hornos otra vez, el Atlántico… Cádiz.

—¡Qué recibimiento! —exclamó Moratín reviviendo el regreso de la expedición—. La muchedumbre agitaba banderas enardecida por una banda de música. Las autoridades corrían a estrechar la mano del explorador. Todo, pequeño Marcos, todo se le concedió entonces a Malaspina: lo que pedía y lo que no pedía.

Yo también recordaba aquellos días. Todo el mundo hablaba de Malaspina y su expedición. ¿Cómo olvidarlo? Incluso un día había visto al intrépido navegante en el paseo del Prado. Vestía su mejor uniforme con las medallas ganadas. Y paseaba en calesa descubierta, saludando, sonriente y halagado, a las damas y caballeros que lo aclamaban.

—Sí, Malaspina entró pisando muy fuerte en la corte —proseguía Moratín, al tiempo que yo me perdía en mis propios recuerdos—. Hasta el rey Carlos IV tuvo a bien felicitarle por su éxito. Y mientras él y sus oficiales frecuentaban los salones ilustrados de la capital, los naturalistas y los dibujantes que habían viajado en la expedición se entregaban a la tarea de ordenar las investigaciones y redactar la memoria de la aventura. Pero entonces… entonces sucedió algo que nadie podía esperar.

—¿Qué ocurrió?

Moratín frunció el ceño.

—¿Acaso no lo sabes, pequeño Marcos?

No. No lo sabía. Nunca lo supe. Sabía que Malaspina había sido detenido el año 1795 y recluido en el castillo de San Antón, en La Coruña. Pero ignoraba por qué.

—Esos trabajos, que debían ocupar siete tomos, nunca llegaron a publicarse… —recordó Moratín sobrecogido—. Godoy, el Príncipe de la Paz, ordenó que se interrumpieran.

¡Godoy!, el ministro del rey Carlos IV, ¡el todopoderoso Godoy…!

—¿Pero por qué? —pregunté.

—Muy sencillo, pequeño Marcos. La expedición de Malaspina era también una misión política: debía analizar la situación política y económica del imperio español.

—¿De América?

Moratín asintió

—Malaspina —dijo— era un ilustrado, un hijo del Siglo de las Luces. Durante el viaje se dio cuenta de que España no podía seguir gobernando América sin conocerla y sin escuchar a los propios americanos. Pensaba que había que hacer reformas. No una revolución, pero sí cambiar cosas. Y consideró que debía presentar al rey sus ideas. Fue un terrible error. Pues cuando un gobierno invierte todo el dinero y el esfuerzo que significa una expedición científica, lo que desea es que le digan que hace las cosas muy bien. Y Malaspina no actuó así: denunció la situación de las provincias de América en un documento que envió al Príncipe de la Paz. ¿Entiendes ahora?

—Sí —dije en voz muy baja.

—Godoy rompió en mil pedazos el escrito de Malaspina y ordenó su arresto y prisión de modo fulminante —añadió Moratín.

Y, al borde del suspiro, concluyó:

—Por orden también de Godoy, los informes y las colecciones de la expedición fueron requisados y su publicación quedó estrictamente prohibida. Diarios de navegación, cuadernos de bitácora, estudios de astronomía, descripciones y dibujos de islas y ciudades, trabajos de geología, de zoología, de botánica, etnología… Todo, todo… guardado bajo llave, condenado al olvido, pequeño Marcos.

En los últimos tramos de su relato, Moratín se llenó de pesadumbre. Como si Godoy también hubiera enterrado una parte de su espíritu con los documentos de la expedición de Malaspina.

¡QUE VIENE LA REVOLUCIÓN!

Durante los cuatro años que pasé con Moratín en Burdeos aprendí muchas cosas más sobre el siglo XVIII, cosas que no había visto con mis propios ojos o que no había comprendido en su momento, pues los niños no siempre comprenden los asuntos de los mayores. Y yo, acordaos, era entonces un niño, un niño que viajaba por los siglos sin envejecer.

Gracias a Moratín, por ejemplo, conocí a Goya, el genial pintor.

Goya también se había refugiado en Burdeos, huyendo del rey Fernando VII.

—Los Borbones —solía decir en voz muy alta, pues estaba completamente sordo— no olvidan nada, pero no aprenden nada.

Por aquella época, Goya contaba ya 78 años de edad, pero seguía siendo un hombre robusto, de ojos soñadores.

Ay, si hubierais visto su estudio. El sol, que bañaba el resto de habitaciones de la casa, no tocaba aquel lugar de trabajo.

—No hay luz más engañosa para pintar que la luz natural —me explicó el día que entré por primera vez—. Me gusta pintar de noche. O con las ventanas cerradas —añadió.

La prueba estaba a la vista. El estudio estaba lleno de velas, restos de sebo sobre la maderas de las mesas y en las baldosas del suelo, candelabros de toda forma y tamaño… y hasta un día vi, depositado en un estante, un mugriento sombrero, con su borde erizado de delgadas bujías a medio consumir y riachuelos de cera en la alta copa descolorida.

Allí, en el estudio de Goya, mientras el pintor avanzaba en el retrato que mi amigo le había pedido, Moratín solía hablarme de los días revueltos que provocaron la entrada de los franceses en España.

—¡Qué contraste entre el comienzo del reinado de Carlos III, lleno de empresas y de ánimo reformista, y el final! —se lamentaba—. Cuando el rey cerró sus ojos al mundo, en 1788, en España seguía habiendo Inquisición, señoríos, mayorazgos… Ese era el país que heredó Carlos IV: una España y un imperio de ultramar atrasados, paralizados en un modo de vida que solo un año después recibió un golpe mortal.

—¡La Revolución francesa! —exclamé.

Moratín se estremeció, pues él, como la gran mayoría de los ilustrados españoles, jamás había sido partidario de la revolución. Como su amigo, Jovellanos, Moratín admiraba a los filósofos franceses, pero no aprobaba el espíritu violento que había recorrido Europa a lomos de la revolución de 1789. No… él creía que había otra manera de escribir la historia, ¡con tinta, y no con sangre!; creía que una nación que se educa con escuelas podía progresar en la buena dirección, y creía que para ilustrar al pueblo tampoco era necesaria la rebelión.

Así pensaba Moratín, y así me contaba sus recuerdos en casa de Goya:

—El asalto de la Bastilla y el encarcelamiento de Luis XVI llenaron de pavor a Carlos IV y a la reina María Luisa. Y ese temor se extendió a todos los palacios e iglesias de España cuando el grito de libertad lanzado en las calles de París atravesó los Pirineos y se abrió camino hasta nuestras ciudades. Sí, pequeño amigo, a partir de ese año, 1789, el sueño de la razón dio a luz monstruos y más monstruos.

Yo sabía de qué sueño de la razón hablaba Moratín: la Declaración de los Derechos del Hombre, donde los revolucionarios franceses pusieron por escrito estas bellas palabras:

Los hombres nacen y permanecen libres, y con los mismos derechos. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

Y también sabía a qué monstruos se refería mi amigo: la guillotina, la ejecución de Luis XVI y María Antonieta, la persecución de millares y millares de personas, la guerra internacional, Napoleón y sus interminables campañas militares…

—¡Qué tiempos, pequeño Marcos! Todo sucedía demasiado rápido. Francia ardía ante nuestros ojos asombrados. Para evitar que las llamas de la revolución prendieran en nuestra querida España, al aterrado ministro Floridablanca no se le ocurrió otra cosa que poner a la Inquisición en pie de guerra y cerrar el país a cal y canto.

Floridablanca… Moratín se acordaba muy bien de aquel ministro. ¿Cómo no recordarlo? Ninguno de los ilustrados que vivió aquella época olvidaría jamás el pánico de Floridablanca. Fue él quien prohibió que los periódicos españoles hablaran de lo que sucedía en Francia… quien prohibió la entrada de publicaciones y escritos procedentes del país vecino… quien prohibió a los jóvenes españoles estudiar en el extranjero… quien prohibió las clases de lengua francesa en las escuelas…

—Pero los reyes se dieron cuenta de que no hay Pirineos para las promesas de igualdad y libertad —siguió Moratín—. Y sustituyeron a Floridablanca por su poco amigo el conde de Aranda. Fue en febrero de 1792. ¿Te acuerdas, pequeño Marcos?

—Aranda, claro, el ministro de Carlos III… —dije, animándole a seguir—. Un gran ilustrado. Él estaba a favor de suavizar la censura y mantener la paz con Francia.

Moratín sonrió.

—Al conde —continuó— confió el rey la difícil misión de salvar la vida de Luis XVI.

—Pero no lo consiguió… —recordé.

—No, pequeño Marcos. Y la desconfianza de Carlos IV desembocó en el relevo del conde por el favorito, Manuel Godoy.

—¡El Sultán! —exclamé—. Así le llamaba todo el mundo.

—Mucho se ha dicho del antaño todopoderoso Manuel Godoy, pequeño Marcos —me interrumpió Moratín—. Y es cierto que ascendió muy rápido en la corte gracias al favor de la reina. Y también es cierto que cometió muchos abusos e hizo cosas terribles.

—¡Encarceló a Malaspina! —dije.

—Y a Jovellanos… —intervino Goya, quien, de vez en cuando, seguía nuestra conversación por el movimiento de los labios.

—Sí, sí… —reconoció Moratín con tristeza—. Es verdad. Pero el Príncipe de la Paz, ministro de España y favorito del rey y la reina, no fue el pésimo gobernante que todos dicen que fue. Godoy hizo también cosas buenas. Y es mi deber recordarlo, pequeño Marcos. ¿O acaso no fue Godoy el primero en intentar reducir el poder colosal de la Inquisición? Amigo de las Luces, protegió la ciencia y las artes. Convencido de que la riqueza de las naciones es el resultado de una eficaz política a favor del comercio, impulsó el trabajo de las Sociedades Económicas de Amigos del País…

—Pero era un tirano —dije entonces—. Y quería sentarse en el trono del rey Carlos IV.

Moratín sonrió.

—Eso decía la gente, sí. Pero no era más que una mentira propagada por sus numerosos enemigos.

Moratín calló y miró por largo rato el cuadro que pintaba Goya.

—La posición de Godoy —dijo por fin— era muy difícil. La tempestad revolucionaria rugía cada vez más fuerte en Francia y arrastraba negros nubarrones por toda Europa. Y cuando los revolucionarios ejecutaron a Luis XVI, Godoy quedó atrapado en el torbellino de los acontecimientos. ¿Recuerdas, pequeño Marcos? ¿Recuerdas aquellos días?

—Sí —respondí.

Y esperé a que mi amigo continuara su versión de los hechos.

—¿Qué podía hacer España? —preguntó sin esperar una respuesta—. ¡Un monarca ejecutado! Y para colmo un Borbón, el primo de Carlos IV, pues Luis XVI era primo de nuestro rey. Aquello era algo tan tremendo, tan novedoso para cualquier mente. Imagínate el estupor en palacio. La más grande corona, el más insigne poder, el más alto cetro del universo, decapitado en la plaza pública. Parecía razonable unirse al resto de monarquías de Europa y declarar la guerra a Francia.

—Guerras, guerras —lamentó Goya.

Moratín cerró los ojos.

—La guerra fue un desastre —confesó cada vez más abatido—. Nuestro ejército estaba pésimamente preparado. Y el miedo en todo el país ante el avance de los franceses fue tan grande que la paz se celebró con enorme entusiasmo.

Moratín evocó entonces el día que se conoció en Madrid la firma de la paz con Francia. Fue en 1795. Recordó la alegría de la gente en las calles. Y después impulsó su memoria hacia otro día también lejano: aquel en que Carlos IV y su ministro Godoy recuperaron la amistad francesa para luchar contra Inglaterra.

—El miedo y los intereses en América contaron más que los principios —me explicó Moratín—. Y así sucedió que nuestro rey Carlos IV, amante del Antiguo Régimen, estrechó la mano de los defensores de la Revolución. Fue un despropósito —añadió—. La alianza nos convirtió en comparsa de la política francesa, primero de la República y después de Napoleón y sus ambiciones imperiales.

UN DÍA DE CÓLERA

Napoleón Bonaparte… Moratín admiraba la incansable voluntad de aquel soñador: un valiente general de fuerza y talento arrolladores que creó un orden nuevo en Francia y pretendió modernizar Europa, desde Lisboa hasta Moscú, por la fuerza de las armas. Y casi lo consiguió, pues durante un tiempo gran parte del Viejo Continente estuvo rendido a sus pies, incluida España.

—Tener de amigo a Napoleón era un riesgo enorme, pequeño Marcos. Así pudo verse cuando el emperador de los franceses nos llevó al estrepitoso desastre de Trafalgar.

Yo recordaba aquella batalla naval, pues había visto salir la flota hispanofrancesa del puerto de Cádiz el 21 de octubre de 1805. Fue un combate terrible. Quince navíos españoles y dieciocho franceses contra veintisiete ingleses. Aquel día el mar se tiñó de sangre y España perdió sus mejores barcos y marinos.

—A partir de entonces todo fue de mal en peor —recordó Moratín—. La corte se transformó en un nido de intrigas. Los enemigos de Godoy se unieron en torno al príncipe y pidieron ayuda a Napoleón para acabar con el favorito. Pero Napoleón tenía otros planes, pequeño Marcos. Al emperador de los franceses no le merecían confianza ni el rey Carlos IV ni su hijo Fernando. Así que con la excusa de invadir Portugal, aliado de los ingleses, preparó la ocupación militar de España para poner en el trono a uno de sus parientes, tal y como ya había hecho en otros países.

Moratín calló un instante, sobrecogido por aquel ejército poderoso que recorría la península ibérica de punta a punta y entraba en nuestras ciudades con la excusa de atacar Portugal.

—Sorprendido por la ocupación clandestina de España —dijo por fin—, Godoy trasladó la corte a Aranjuez, a la espera de encontrar un refugio para la familia real en Andalucía o en América. Un motín, preparado por los enemigos del favorito, frustró aquellos planes —añadió.

Moratín se había puesto a temblar. Su voz se había hecho débil, como la de un enfermo. Yo también temblé. Pensé en Aranjuez. Recordé la revuelta del 17 de marzo de 1808. A los gritos de «¡Muera Godoy!», «¡Viva el rey Fernando!», el populacho obligó a Carlos IV a renunciar a la corona en favor de su hijo, Fernando, el príncipe de Asturias.

—Sorpresas de la historia… —intervino de pronto Goya—. Fernando VII, el mismo rey que ahora defiende el poder absoluto de la monarquía como única forma de gobierno posible, recibió la corona de manos del pueblo amotinado.

Aquellas palabras de Goya sacaron de su ensimismamiento a Moratín, quien recordó:

—Fueron las peleas entre padre e hijo las que abrieron las puertas de España a la conquista francesa. Sí, pequeño Marcos. El motín de Aranjuez empujó a Napoleón a seguir con su plan. Mientras sus tropas entraban en Madrid, invitó a Carlos IV y Fernando VII a trasladarse a Bayona para arreglar sus diferencias. Allí, en Francia, puso punto final a la riña por el trono y forzó a Fernando a traspasar la corona de España a José Bonaparte. Acto seguido animó a los ilustrados a unirse a la gran tarea de hacer de nuestro país, al fin, una nación moderna, sin Inquisición, sin aristócratas privilegiados… Una nación acorde a los nuevos tiempos, respetuosa con la Declaración de los Derechos del Hombre.

—¡Pamplinas! —exclamó Goya—. Napoleón solo quería imponernos un gobierno y una monarquía afín a sus intereses.

—Pero chocó con el pueblo —dije yo.

—Sí, pequeño Marcos —prosiguió Goya—. Napoleón cometió el error de juzgar nuestra nación por la cobardía de la familia real.

Moratín escuchaba en silencio.

—Los franceses se hicieron odiar muy pronto —lamentó de repente.

Y pasó a recordar el levantamiento popular del 2 de mayo.

—Todo comenzó cuando los criados de palacio dijeron que el infante Francisco estaba llorando porque no quería ir a Bayona y una voz exclamó: «¡Que nos llevan al infante! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Que se lo llevan a Francia!».

Así fue, sí. Yo lo ví. Estaba allí. En Madrid. Vi al pueblo arremolinarse delante del Palacio Real. Vi a un oficial francés degollado. Vi a los soldados de Napoleón abrir fuego, sin previo aviso, contra la multitud. Los que se salvaron huyeron despavoridos y contagiaron todo Madrid con sus gritos de cólera: «¡Viva el rey Fernando!», «¡Mueran las franceses!», «¡Al arsenal!», «¡Muera Napoleón!».

La ferocidad se propagó por las calles, estremecidas de dolor y rabia. Con furiosas embestidas los madrileños la emprendieron contra los soldados invasores, enviados velozmente al centro de Madrid para sofocar el levantamiento. En todas partes sonaba la fusilería. «¡Los franceses han sacado la caballería!», clamaban algunos heridos. Pero aquella sangre, lejos de amedrantar a los que avanzaban, apresuraba su paso hacia el estruendo del combate.

Fue horrible, espantoso. Cargaban los franceses sobre una multitud que respondía con cuchillos, navajas, tijeras, escopetas de caza, palos. Mujeres y niños perseguidos por pelotones de soldados se metían en las casas o se daban a la fuga, saltando sobre tapias y tejados. De las ventanas llovía leños encendidos, piedras, ladrillos, aceite hirviendo…

—¿De qué sirvió batirse así? —preguntó Moratín, con aire cansado y melancólico—. Estaban condenados a la derrota.

—¡Por el honor! —dije enfadado, repitiendo las mismas palabras que el capitán Daoíz había pronunciado aquel 2 de mayo en el parque de artillería.

Moratín suspiró. Y echó la culpa del levantamiento a la maligna intervención de los agentes del príncipe Fernando. Pero las cargas de la Puerta del Sol y del parque de Monteleón, los fusilamientos de la Moncloa y del Prado no podían justificarse con ingenuos razonamientos políticos. Tampoco con las generosas intenciones de José Bonaparte, a quien Moratín describía como un hombre amable, ilustrado, la mejor garantía para consolidar en España las sanas libertades inauguradas por la Revolución francesa.

Yo no estaba de acuerdo, y así se lo dije a Moratín. Las atrocidades que los soldados franceses cometieron para castigar el levantamiento dejaron bien claro que la suerte de España estaba en manos de Francia, en manos de Napoleón. Y el único deseo del emperador de los franceses era mandar. A sangre y fuego, si era necesario.

Goya lo cuenta mejor que nadie en uno de sus cuadros: Los fusilamientos del 3 de mayo. Allí pinta a un pequeño grupo de madrileños ejecutados a la luz de un farol en la montaña del Príncipe Pío.

Goya empezó ese cuadro una mañana de 1813. Y el día que lo terminó es, sin duda, uno de los días más bellos de la Historia. Porque desde esa fecha, el Arte llamó asesinos en vez de héroes a los hombres armados que se amparan en uniformes o discursos para matar a civiles indefensos.