V

LA STRUTTURA DELL’EMICRANIA

Passati in rassegna i principali tipi di emicrania, in tutta la loro stupefacente varietà ed eterogeneità, è opportuno a questo punto fermarsi a esaminare l’argomento, e a semplificare. Via via che ci addentriamo nella materia, ci allontaniamo da una definizione precisa dell’emicrania; tuttavia, ora siamo in grado di formulare alcuni enunciati generali e di tracciarne lo schema fondamentale, la struttura dell’emicrania, quella che sta alla base delle sue infinite permutazioni ed espressioni cliniche.

Abbiamo visto che tutte le emicranie sono composte da molti sintomi (e alterazioni fisiologiche) che procedono all’unisono: la struttura di un’emicrania è in ogni momento composita. Ad esempio, un’emicrania comune è costituita da molte componenti raggruppate attorno al sintomo cardinale e determinante del mal di testa. Gli equivalenti emicranici sono costituiti da componenti essenzialmente simili; cambia il modo di aggregarsi e cambia il peso relativo di ciascuna. La struttura dell’aura emicranica è parimenti composita. Date le componenti a, b, c, ..., possiamo incontrarne infinite combinazioni e permutazioni: a più b, a più c, a più b più c, b più c, e così via. È necessario ripetere quanto già detto alla fine del capitolo II: sebbene la sua struttura fisiologica sia composita, l’emicrania è tuttavia vissuta dal paziente come un tutto, con un carattere unitario e una sua propria fisionomia. Noi possiamo analizzare l’emicrania nelle sue parti; il paziente la vive come un intero privo di soluzioni di continuità.

Al di sotto di queste componenti variabili, disgiungibili, è possibile riconoscere l’esistenza di altre caratteristiche relativamente stabili che si presentano sempre insieme: queste costituiscono, per così dire, il nocciolo della struttura emicranica. È a un livello intermedio, a metà strada fra i disturbi vegetativi e quelli corticali, che si trovano i caratteri essenziali dell’emicrania: alterazioni della coscienza, del tono muscolare, della vigilanza sensoriale e simili. Possiamo indicarli tutti con un unico termine: essi rappresentano disturbi dell’attivazione. Nel caso di attacchi estremamente gravi, il grado di allerta osservato negli stadi precoci o prodromici dell’emicrania può progredire fino all’agitazione o perfino alla frenesia, mentre gli stadi successivi possono essere caratterizzati da una caduta in uno stato letargico o addirittura stuporoso. Nel corso di attacchi più leggeri, i disturbi dell’attivazione, lievi o gravi che siano, sembrano essere aspetti costanti di tutte le emicranie.

Ogni stadio del decorso di un’emicrania è segnato dalla concomitanza di sintomi a diversi livelli funzionali; in particolare, dalla concomitanza di sintomi fisici ed emozionali. Questi non possono essere descritti usando la stessa terminologia: ciascun livello richiede un linguaggio suo proprio. Così, un’emicrania è chiaramente un evento psicofisiologico, e la sua comprensione richiede (per usare un’espressione jacksoniana) una sorta di diplopia mentale e un linguaggio duplice. I sintomi più semplici dell’emicrania sono tanto fisici, quanto psicologici: per esempio, la nausea è sia una sensazione, sia uno «stato mentale» (gli usi letterale e figurato della parola «nausea» sono ugualmente antichi); essa si trova nella regione dove sensazioni ed emozioni non sono ancora state separate. Sintomi più complessi sono, per così dire, andati incontro a una divisione dicotomica, così che possiamo riconoscere in ciascuno stadio, nel corso di un attacco, una concomitanza e un parallelismo costanti di sintomi fisici e psicologici. Possiamo, a titolo di esempio, descrivere la sequenza di una emicrania tipica (prototipo) nei termini dei cinque stadi qui elencati.

1) L’eccitamento iniziale di un attacco (che può essere indotto sia da uno stimolo esterno, sia dall’interno, da un’aura), i cui aspetti emotivi possono essere vissuti in forma di collera, esaltazione o altre manifestazioni, e quelli fisiologici come percezioni sensoriali acuite, scotomi scintillanti, parestesie, ecc.

2) Uno stato di congestione (a volte denominato prodromico, a volte semplicemente stadio precoce di un attacco), caratterizzato da dilatazione e stasi viscerale, vasodilatazione, ritenzione delle feci e dei fluidi, tensione muscolare, ecc., e da contemporanee sensazioni di tensione emotiva, ansia, irrequietezza, irritabilità e simili.

3) Uno stato di prostrazione (che spesso il medico è in grado di isolare e che è chiamato «attacco propriamente detto») durante il quale l’esperienza emotiva è caratterizzata da apatia, depressione e regressione, accompagnate da sintomi fisici quali nausea, malessere, sonnolenza, svenimenti, fiacchezza, debolezza muscolare e simili.

4) Lo stadio della guarigione o risoluzione, cui si può arrivare in modo improvviso (crisi) o graduale (lisi). Nel primo caso si possono verificare manifestazioni viscerali violente, come vomito o starnuti, oppure un improvviso accesso di attività emotive, o entrambi; nel secondo caso, attività secretorie diverse (diuresi, sudorazione, lacrimazione involontaria, ecc.) sono accompagnate dalla contemporanea dispersione o catarsi dei sintomi emotivi presenti.

5) Uno stadio di ripresa (se l’attacco è stato breve e concentrato) durante il quale sentimenti di euforia e rinnovata energia si accompagnano a un grande benessere fisico e ad un aumento del tono muscolare e della vigilanza: un risveglio generalizzato.

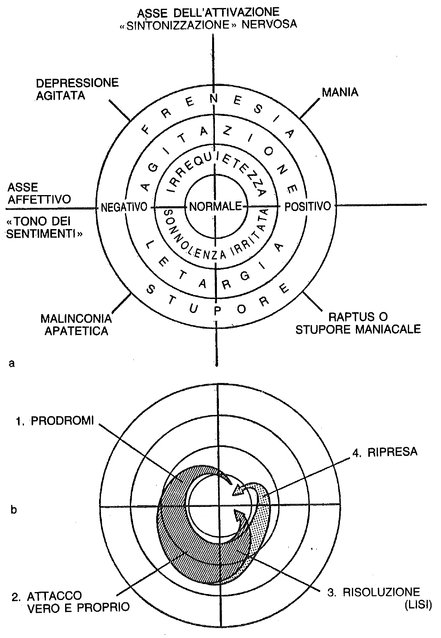

Questa notevole sincronia dei sintomi emotivi e somatici ci consente di definire in ogni istante lo stato psicofisiologico di un’emicrania in termini di stato emotivo e vegetativo (o, più precisamente, di eccitabilità o di «sintonia» nervosa: concetti che saranno considerati per esteso nel capitolo XI). In tal modo, si può utilmente riportare il decorso di un’emicrania su una «mappa», scegliendo come coordinate lo stato emotivo e il grado di eccitabilità (figura 16).

Fig. 16. Configurazione dell’emicrania, in relazione all’umore e al grado di attivazione. La forma o configurazione psicofisiologica di un’emicrania-tipo è rappresentata in funzione della «sintonizzazione» nervosa (grado di attivazione) e dello stato emotivo. I profili delle emicranie e di molti altri fenomeni parossistici complessi trovano opportuna collocazione in un diagramma come questo.

Dedicheremo un breve commento al tipo di rapporto che può esistere fra questi sintomi somatici ed emotivi e l’emicrania, rimandando al capitolo XIII un esame completo dell’argomento. Quando parlammo della ritenzione dei liquidi durante gli attacchi di emicrania, prendemmo nota delle conclusioni di Wolff (basate su accurate sperimentazioni) secondo le quali la ritenzione di liquidi e il mal di testa vascolare sarebbero concomitanti ma non causalmente correlati; lo stesso vale anche per i sintomi emotivi e somatici concomitanti. Se non può essere spiegata in termini di causalità diretta (i sintomi fisici causano quelli emotivi, o viceversa), la loro concomitanza deve essere ricondotta a una causa antecedente comune, o ad un legame simbolico. Non esistono altre possibilità.

Torniamo ora al problema generale di classificare l’esperienza emicranica e di formulare in modo più preciso il suo rapporto con l’epilessia idiopatica, gli svenimenti, gli attacchi vagali, i disturbi acuti della sfera psicologica e simili, con i quali presenta affinità già più volte osservate. A questo stadio, ciò si può fare solo in termini clinici.

Sappiamo che un’emicrania è costituita da determinati sintomi, che hanno una determinata durata e si presentano in una determinata sequenza. La struttura di un’emicrania è estremamente variabile, ma lo è solo per tre aspetti. In primo luogo, l’intero decorso dell’attacco è di lunghezza variabile: la struttura complessiva di un attacco può essere contratta o estesa (è proprio in questo senso che Gowers parla di attacchi vagali come di epilessie estese); in secondo luogo, un attacco può colpire a diversi livelli del sistema nervoso, da quello dell’allucinazione corticale a quello dei disturbi vegetativi periferici; in terzo luogo, a ciascun livello, i sintomi possono presentarsi in molte combinazioni e permutazioni diverse. Perciò, invece di concepire l’emicrania come un evento molto specifico e stereotipato, bisogna piuttosto considerare un’ampia regione, che comprenda l’intero repertorio delle manifestazioni emicraniche e degli attacchi emicranico-simili. Nell’ambito di questa regione, la struttura dell’emicrania può essere modulata nella sua durata: a «livello verticale» e a «livello collaterale», per usare le parole di Jackson.

La sequenza di un’emicrania in piena regola (che non sia cioè abortita prematuramente e nella quale siano riconoscibili gli stadi iniziali) presenta essenzialmente due stadi: prima quello dell’eccitazione o attivazione, seguito poi da uno stadio protratto di inibizione o «assopimento».

È in questi termini che possiamo cogliere all’inizio la contiguità del ciclo emicranico con quello dell’epilessia, da un lato, e con i cicli più lenti della veglia e del sonno, dall’altro; inoltre, le notevoli componenti emotive delle emicranie vanno confrontate, più alla lontana, con le fasi eccitatorie e inibitorie di alcune psicosi. Abbiamo già osservato che esistono molti stati di transizione fra tutte queste forme: ad esempio, le cosiddette «migralessie», stati di insonnia e ipomaniacali che precedono le emicranie e le epilessie; le aure con incubi o quelle simili a sogni; la depressione apatica durante lo stadio inibitorio dell’emicrania; e anche l’esistenza di emicranie sonnolente e stuporose, l’insorgenza di certe emicranie mentre il paziente dorme, la loro prematura risoluzione grazie a un breve sonno; infine, il lungo sonno che segue in modo caratteristico le gravi emicranie e le epilessie. In tutti i casi, possiamo interpretare gli stati inibitori come variazioni morbose o caricature del sonno normale che fanno seguito a stati eccitatori smodati (prodromi emicranici, convulsioni epilettiche, agitazione psicotica), proprio come il sonno normale fa seguito alle normali attività di una giornata di veglia. Gowers collocava le emicranie, i mancamenti, i disordini del sonno ed eventi simili, ai «confini» dell’epilessia; allo stesso modo, noi possiamo a buon diritto capovolgere le sue parole e collocare le emicranie e le reazioni emicranico-simili ai confini del sonno.

È importante osservare come l’emicrania non sia una sospensione di tutte le attività fisiche e mentali più di quanto lo siano il sonno o gli stati stuporosi psicotici; al contrario, essa è impregnata di attività che riguardano la sfera interiore, privata. L’inibizione a un livello libera l’eccitamento ad altri livelli. La diminuzione dell’attività motoria e dei vincoli esterni durante un’emicrania è accompagnata da un vistoso aumento delle attività interne, dei sintomi vegetativi e dei sentimenti regressivi che ne derivano (una paradossale combinazione di violenza interiore e di indifferenza esterna), analoghi ai sogni del sonno paradosso o all’agitazione dissimulata e alle allucinazioni degli stati stuporosi psicotici.

Osservando la trasformazione graduale o improvvisa di un tipo di emicrania nell’altro, o delle emicranie in epilessie, attacchi di svenimento, ecc., Gowers concludeva: «Possiamo percepire la misteriosa relazione, ma non spiegarla». A questo stadio, si può solo notare che tutti questi attacchi hanno una certa somiglianza formale di struttura, e si fondono l’uno nell’altro entro il dominio dell’emicrania. Non possiamo indagare ulteriormente sulla «misteriosa relazione» senza prima considerare le funzioni dell’emicrania e di altre reazioni parossistiche che possono prenderne il posto. Dobbiamo perciò procedere e capire quando e perché insorgano le emicranie.