Novena Noche

ENTRE EL 19 Y EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 1683

—Apremióse riesgoso y sagradizo —aseguró Ugonio con voz inusualmente atribulada.

—¿Sagradizo? ¿Eso qué quiere decir? —preguntó el abate Melani.

—Gfrrrlûlbh —respondió Ciacconio santiguándose.

—Si se encruza con algo sagro, u ojeriza cosa eclesiante, o sántica, o importántica, Ciacconio honorífica con la respetuosidad adyacente, estatutaria y remanente, por cumplir con sus obligaciones para aumentar el júbilo del bautizado.

Atto y yo nos miramos perplejos. Los saqueadores de tumbas parecían singularmente nerviosos, e intentaban contarnos no sé qué acerca de un personaje de la curia o vinculado a la Iglesia que parecía infundirles un temor reverencial.

Ansiosos por conocer el resultado de la incursión de Ciacconio en la casa de Tiracorda, Atto y yo habíamos ido a buscarlos al Archivo, donde, como siempre, estaban atareados con su montón de huesos y porquerías. Ugonio, nada más vernos, nos puso en guardia dando dignidad de palabra a los gruñidos de Ciacconio: en la casa del médico estaba a punto de ocurrir algo peligroso que urgía desbaratar y que guardaba relación con una persona de alto rango, un prelado, quizá, cuya identidad seguía siendo una incógnita.

—Antes dime: ¿cómo has conseguido entrar en la casa de Tiracorda? —le preguntó Atto.

—Gfrrrlûlbh —respondió Ciacconio con una sonrisita picara.

—Incursionó por el tubizo chimenoso —explicó Ugonio.

—¿Por la chimenea? Claro, por eso no le interesaba saber adonde daban las ventanas. Pero se habrá tiznado entero… Perdón, retiro lo dicho —rectificó Atto, cayendo en la cuenta de que para los dos saqueadores de tumbas la mugre constituía su elemento natural.

A Ciacconio no le había costado gran esfuerzo descender por la chimenea de la cocina hasta la planta baja. Siguiendo unas voces, había llegado al gabinete de Tiracorda, donde había encontrado a éste y a Dulcibeni enzarzados en una conversación sobre temas para él incomprensibles.

—Parrafeaban de noxiones teoremáticas, adivinadizas…, probabilísticamente negromaníacas —aclaró Ugonio.

—Gfrrrlûlbh —confirmó Ciacconio asintiendo con la cabeza, ostensiblemente inquieto.

—No, no, no temáis por eso —los interrumpió Atto sonriendo—. No son más que adivinanzas.

Ciacconio había oído los acertijos que a Tiracorda le gustaba proponer a Dulcibeni, y los había tomado por oscuras ceremonias cabalísticas.

—En el parrafeo, el doctoribio confabulizó que, mediatizada la nocturnidad, incurriría en el Monte Cavallo para terapizar al encopetizado sacrozante —añadió Ugonio.

—Entiendo: esta noche irá a Monte Cavallo, es decir, al palacio pontificio, para tratar a esa persona, a ese prelado tan importante —interpretó Atto mirándome expresivamente.

—¿Y luego?

—Con postergación deglusionaron bebistrajos con sumiso gusto, y para culminación el doctoribio se dormificó.

Dulcibeni, pues, había vuelto a llevar el licor que tanto gustaba al médico, y éste se había quedado dormido.

En ese punto había empezado la parte más importante del relato de Ciacconio. No bien Tiracorda hubo entrado en el mundo de los sueños, Dulcibeni había sacado de un armario una vasija decorada con extraños dibujos y provista de varios respiraderos a los lados. A continuación, del bolsillo había extraído una ampolla, algunas gotas de cuyo contenido había vertido en la copa de Tiracorda. Atto y yo nos miramos alarmados.

—Mientras cumplimientaba la deposición, murmorizó: «Por ella».

—¿Por ella? Interesante. ¿Y luego? —inquirió Atto.

—Con posterioridad se inmiscusionó la furiosidad.

—¿La furiosidad? —preguntamos al unísono.

En el gabinete de Tiracorda había irrumpido su esposa Paradisa, sorprendiendo a su marido sumido en los vapores de Baco y a Dulcibeni en posesión de los odiados licores.

—Se desgañizó, iracundizada y rabiótica —explicó Ugonio.

Por lo que pudimos entender, Paradisa se había puesto a insultar a su marido al tiempo que le lanzaba las copas usadas para el brindis, los instrumentos de trabajo del pobre médico y todo lo que encontraba a su alcance. Para esquivar todos aquellos proyectiles, Tiracorda se había refugiado bajo la mesa, mientras Dulcibeni volvía a poner en su sitio a toda prisa la vasija decorada en la que había vertido las gotas del misterioso líquido.

—Mujeriza ultrajiza: inapropiadiza para el doctoribio, que terapiza para sacar más benefice que malefice —dijo Ugonio moviendo la cabeza mientras Ciacconio asentía con gesto de grave inquietud.

Ahora bien, justo entonces la misión de Ciacconio había cambiado de rumbo. Mientras el inerme Tiracorda era blanco de las iras desatadas de Paradisa contra los vinos y los aguardientes, y Dulcibeni permanecía quieto en un rincón esperando a que el arrebato terminase, Ciacconio había aprovechado la ocasión para satisfacer sus bajos apetitos. Antes de que llegase la mujer, en una estantería del gabinete había visto uno de sus objetos predilectos.

—Gfrrrlûlbh —anunció complacido al tiempo que sacaba de su gabán, brillante y como nueva, una magnífica calavera, con la mandíbula inferior incluida, que Tiracorda había probablemente empleado para impartir clases a sus alumnos.

El caso es que mientras Paradisa echaba venablos, Ciacconio se había deslizado a gatas por el gabinete y, tras rodear la mesa que servía de cobijo a Tiracorda, se había apoderado de la calavera sin que nadie lo viese. Sin embargo, el azar había querido que un gran candelabro, que Paradisa acababa de lanzar a su marido, diese de rebote a Ciacconio. Maltrecho y dolorido, el saqueador de tumbas se había puesto entonces de pie de un salto para responder al fuego, profiriendo, cual grito de guerra, el único sonido del que su garganta era capaz.

Ante la inesperada aparición de aquel ser sucio y deforme, que además la atacaba con el candelabro, Paradisa había empezado a gritar con toda la fuerza que tenía en los pulmones. Dulcibeni se había quedado paralizado donde estaba, mientras que Tiracorda se había agachado aún más debajo de la mesa.

Al oír el grito de Paradisa, las criadas habían acudido raudas del piso superior, justo a tiempo para cruzarse con Ciacconio cuando llegaba a la escalera para bajar a la cocina. El saqueador de tumbas, al topar con tres chicas tan lozanas, no había podido resistir la tentación de alargar sus manazas sobre la que se encontraba más cerca.

La pobrecilla, lascivamente toqueteada por el monstruo precisamente donde sus carnes eran más suaves y pulposas, se había desmayado en el acto; la segunda doncella se había puesto a chillar como una desaforada, y la tercera había huido al tercer piso.

—No se descartiza que se haya meaizado —precisó Ugonio riendo de manera asaz vulgar con su compinche.

Salvajemente regocijado por la inesperada diversión, Ciacconio había ganado la cocina y la chimenea por la que había entrado, y por ésta (de manera en verdad incomprensible) había subido rápidamente hasta volver al tejado de la casa de Tiracorda, donde había recobrado la libertad.

—Increíble —comentó Atto Melani—, estos dos tienen más vidas que una salamandra.

—Gfrrrlûlbh —comentó Ciacconio.

—¿Qué ha dicho?

—Que en el recipiendiario no había salamandrias, sino sangrechupas —aclaró Ugonio.

—¿Cómo? A lo mejor te refieres a… —balbuceó el abate Melani.

—Sanguijuelas —me adelanté—, eso es lo que hay en la vasija de Tiracorda que tanto interesa a Dulcibeni… —De golpe callé: una repentina intuición me tenía en vilo—. ¡Ya lo entiendo, ya lo entiendo todo! —grité por fin mientras veía que Atto estaba pendiente de mis labios—. Dulcibeni… ¡Oh, Dios mío!

—Dime, habla —me conminó Melani agarrándome por los hombros y sacudiéndome como un arbolillo, mientras los saqueadores de tumbas nos miraban atónitos e intrigados como dos buhos.

—… quiere la muerte del Papa —conseguí decir al final, jadeante.

Nos sentamos los cuatro, casi aplastados por el insoportable peso de aquella revelación.

—La pregunta es: ¿de qué está compuesto el líquido que Dulcibeni introduce a escondidas en la vasija de las sanguijuelas? —dijo Atto.

—De algo que debe de haber preparado en su isla —contesté enseguida—, en el laboratorio en el que descuartiza las ratas.

—Exacto. Las descuartiza y luego las desangra. Sin embargo, son ratas enfermas —añadió Atto—, tanto es así que hemos encontrado algunas muertas y otras moribundas, ¿no te acuerdas?

—Claro que me acuerdo: ¡perdían mucha sangre por el hocico! Y Cristofano me ha dicho que eso es precisamente lo que les pasa a las ratas enfermas de peste —respondí con tono agitado.

—De modo que eran ratas apestadas —corroboró Atto—. Con su sangre, Dulcibeni ha preparado un humor infectado. Luego ha ido a la casa de Tiracorda y lo ha dormido con el licor. Así ha podido verter el humor pestífero en el líquido de las sanguijuelas, que se han convertido en vehículo de la enfermedad. Esta noche, con esas sanguijuelas Tiracorda sangrará a Inocencio XI —concluyó Atto con la voz enronquecida por la impresión— y lo apestará. Puede que hayamos llegado demasiado tarde.

—Desde hacía días rondábamos la verdad, don Atto. ¡Incluso oímos decir a Tiracorda que el Papa era tratado con sangrías! —intervine acalorándome.

—¡Dios santo, tienes razón! —respondió Melani, ceñudo, tras reflexionar un instante—. Fue la primera vez que lo oímos hablar con Dulcibeni. ¿Cómo no me di cuenta antes?

Seguimos razonando, recordando y suponiendo, completando y reforzando rápidamente nuestra reconstrucción.

—Dulcibeni ha leído muchos libros de medicina —continuó el abate—, y eso se nota en cuanto aborda el tema. Por lo tanto, sabe perfectamente que, durante las pestilencias, las ratas enferman, y que de ellas, o mejor dicho de su sangre, puede obtener todo lo que necesita. Además, acompañaba en el viaje a Fouquet, que conocía los secretos de la peste. Por último, está al tanto de la teoría de Kircher: la peste se propaga no por medio de miasmas, olores o hedores, sino per animalcula. Es decir, por medio de seres diminutos que pueden transmigrar de un individuo a otro. Desde las ratas hasta el Papa.

—¡Es verdad! Al principio de la cuarentena, todos estuvimos hablando de la teoría de la peste, y Dulcibeni expuso la de Kircher hasta en los mínimos detalles —recordé—. La conocía tan bien que parecía que nunca se hubiese ocupado de otra cosa, para él era casi…

—… una obsesión, eso. Debe de haber tenido la idea de contagiar al Papa desde hace mucho tiempo. Quizá hablando de los secretos de la peste con Fouquet, en los tres años que el superintendente estuvo en Nápoles.

—Pero entonces Fouquet debía de fiarse mucho de Dulcibeni…

—Desde luego. Tanto es así que hemos encontrado la carta de Kircher en sus calzones. Si no, ¿por qué iba Dulcibeni a atender tan generosamente a un viejo ciego? —comento sarcástico el abate.

—¿Dónde puede haber conseguido Dulcibeni los animalcula, que transmiten la peste? —pregunté.

—Focos nunca faltan, ya en un sitio, ya en otro, aunque no siempre ocasionan epidemias. Recuerdo, por ejemplo, que a principios de año oí hablar de un foco de peste en la frontera con el Imperio, hacia Bolzano. Dulcibeni pudo haber conseguido allí sangre de ratas apestadas, con la que empezaría sus experimentos. Luego, cuando lo estimase oportuno, vino al Donzello, cerca de la casa de Tiracorda, y siguió contaminando ratas en los subterráneos con el fin de tener la sangre infectada siempre fresca.

—En una palabra, ha mantenido viva la peste pasándola de una rata a otra.

—Así es. Sin embargo, es probable que, en un momento dado, algo se le fuese de las manos. En los subterráneos había de todo: ratas infectadas, ampollas de sangre, clientes de la posada yendo y viniendo… Demasiado movimiento. A la postre, algún germen invisible, algún animalculum debió de llegar hasta Bedford, y nuestro joven inglés contrajo el morbo. Aunque ha sido el mal menor, porque nos podría haber pasado a mí o a ti.

—¿Y la enfermedad de Pellegrino y la muerte de Fouquet?

—La peste no tiene nada que ver con ninguno de esos dos casos. Tu amo sólo padece un traumatismo como consecuencia de una caída. En cambio, Fouquet, en opinión de Cristofano, que yo comparto, fue envenenado. Y no me asombraría que lo matase también Dulcibeni.

—¡Válgame Dios, también el asesino de Fouquet! Pero a mí Dulcibeni nunca me ha parecido tan malvado, tan… Bueno, ha sufrido mucho por su hija. Pobre hombre, con lo austero que es. Y además supo granjearse la confianza del viejo Fouquet, ayudándolo, protegiéndolo…

—Dulcibeni quiere matar al Papa —zanjó Atto—, tú has sido el primero en descubrirlo. ¿Por qué, pues, no podría haber envenenado a su amigo?

—Sí, pero…

—Tarde o temprano, todo el mundo comete el error de fiarse de la persona equivocada —dijo con una mueca—. Y has de saber algo: el superintendente siempre se fió demasiado de sus amigos —añadió, estremeciéndose levemente tras pronunciar esas palabras—. Ahora bien, si tanto te gustan las dudas —comentó con tono desafiante—, yo tengo una mucho mayor. Durante la sangría de esta noche, el Papa va a ser contagiado por las sanguijuelas de Tiracorda, y morirá de peste. ¿Por qué? Únicamente porque los Odescalchi no ayudaron a Dulcibeni a encontrar a su hija.

—¿Y bien?

—¿No te parece un motivo insuficiente para condenar a muerte a un pontífice?

—Bueno, en efecto…

—Es insuficiente, demasiado insuficiente —recalcó Atto—. Para mí que Dulcibeni tiene algún motivo más para tramar una maquinación tan audaz. Pero por ahora no se me ocurre cuál puede ser.

Mientras los dos reflexionábamos así, Ugonio y Ciacconio también discutían acaloradamente. Por fin, Ugonio se levantó, como impaciente por ponerse en marcha.

—A propósito de riesgos mortales, ¿cómo conseguiste salvarte del naufragio en la Cloaca Máxima? —le pregunté al saqueador de tumbas.

—Sacramento del salvamento, esto ha hecho Baronio.

—¿Baronio? ¿Quién es?

Ugonio nos miró con gesto elocuente, como si se dispusiese a hacer un anuncio solemne.

—Lo primerizo que apremiza es una contemplatura de la cognición en visu —dijo mientras su compinche nos invitaba con empellones a levantarnos y seguirlo.

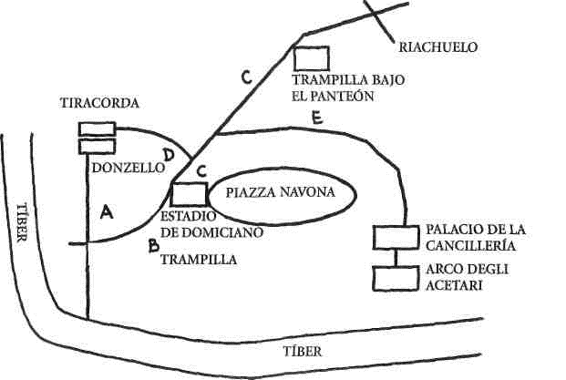

Así, guiados por los saqueadores de tumbas, nos dirigimos una vez más hacia el túnel C.

A los pocos minutos, Ugonio y Ciacconio se detuvieron bruscamente. Nos habíamos adentrado en el primer tramo del túnel, y tuve la impresión de oír que se acercaba un leve murmullo, acompañando al cual mi olfato también percibía un intenso, desagradable y bestial hedor.

De repente, Ugonio y Ciacconio se inclinaron como para rendir pleitesía a una invisible divinidad. De la densa oscuridad del túnel, vi surgir varias siluetas grises y saltarinas.

—Gfrrrlûlbh —profirió Ciacconio con deferencia.

—Baronio, de todos los saqueadores de tumbas excelencio, capataz y caudillero —proclamó ceremoniosamente Ugonio.

Que el pueblo tenebroso de los saqueadores de tumbas tuviese cierta consistencia numérica podía ser perfectamente previsible. En cambio, lo que francamente no me esperaba era que contase con un jefe respetado y dotado por el apestoso grupo de buscadores de reliquias de prestigio, autoridad y poderes casi taumatúrgicos.

Pero tal era la novedad que teníamos delante. El misterioso Baronio había salido a nuestro encuentro, como si hubiese adivinado que llegábamos, rodeado de un nutrido cortejo de seguidores. Era un hatajo variopinto (si tal término cabe ser aplicado sólo para los matices del gris y el marrón), compuesto por individuos no muy distintos de Ugonio y Ciacconio: envueltos en miserables y polvorientos gabanes, el rostro y las manos ocultos en capuchas y mangas larguísimas, los acólitos de Ugonio, Ciacconio y Baronio formaban la chusma más espantosa que la mente humana pueda imaginar. El penetrante tufo que había notado antes del encuentro no había sido sino el anuncio de su llegada.

Baronio, al que se podía distinguir sólo porque era ligeramente más alto que sus acompañantes, se adelantó unos pasos.

Sin embargo, no bien estuvo cerca de nosotros, ocurrió algo imprevisto. El jefe de los saqueadores de tumbas retrocedió rápidamente, para escudarse detrás de dos de sus zopos adeptos. Toda la representación de los saqueadores de tumbas se cerró, como una falange, lanzando retadores gruñidos.

—Gfrrrlûlbh —dijo entonces Ciacconio, y de pronto el grupo se aquietó.

—Has horrisionado a Baronio: te ha confuntizado con un daemunculus subterraneus —me explicó Ugonio—, pero ya he efectualizado la oportunista esclaración, y jurimentado que eres buen compañífero.

El jefe de los saqueadores de tumbas me había tomado por uno de esos demonios que —según sus singulares creencias— viven en las tinieblas subterráneas y que los buscadores de reliquias nunca habían visto, pero de cuya existencia estaban horriblemente convencidos. Ugonio me contó que tales seres, que habitaban vastas regiones subterráneas, habían sido ampliamente descritos por Nicéforo, Gaspar Schott, Fortunio Liceto, Juan Eusebio Nieremberg y el propio Kircher, quien, además, se había ocupado por extenso de la naturaleza y las costumbres de los daemunculi subterranei, así como de los cíclopes, los gigantes, los monópodos, los tritones, las sirenas, los sátiros, los cinocéfalos y los acéfalos.

Pero ya no tenía nada que temer: Ugonio y Ciacconio respondían por mí y por Atto. Así pues, nos fueron presentados los otros saqueadores de tumbas, que atendían (aunque mi memoria bien podría traicionarme) a nombres tan inusitados como Gallonio, Stellonio, Marronio, Salonio, Plafonio, Scacconio, Grufonio, Polonio, Svetonio y Antonio.

—Qué honor —dijo Atto conteniendo a duras penas su irónico disgusto.

Había sido Baronio, explicó Ugonio, el encargado de guiar al grupo en su rescate cuando nuestra barca se había volcado, dejándonos a merced de la Cloaca Máxima. También ahora, el jefe de los saqueadores de tumbas había advertido misteriosamente (tal vez por el mismo milagroso olfato que poseía Ciacconio, o por otras facultades fuera de lo común) que Ugonio quería dar con él, y había ido a su encuentro desde las profundas entrañas de la tierra; o, más sencillamente, desde la trampilla que del Panteón llevaba a los túneles subterráneos.

Los saqueadores, en fin, parecían estar cristianamente unidos por sentimientos de fraternidad y solidaridad. Por otra parte, a través de un cardenal, apasionado de las reliquias, habían solicitado informalmente al Papa permiso para fundar una archicofradía, pero el Pontífice («incorromplensiblemente», según Ugonio) todavía no había respondido.

—Roban, estafan, contrabandean, y luego se hacen los mojigatos —me susurró Atto.

Ugonio entonces calló para ceder la palabra a Baronio. El barullo que hacía la partida de saqueadores, que durante todo ese rato no había dejado de rascarse, espulgarse, toser, mordisquear, picotear y manosear invisibles y asquerosas bazofias, de pronto cesó.

Baronio hinchó el pecho, apuntó severamente hacia lo alto el índice uñoso y proclamó:

—¡Gfrrrlûlbh!

—Extraordinario —respondió un gélido Atto Melani—. Todo indica que, por decirlo de algún modo, hablamos la misma lengua.

—No es lenguado, sino votado —intervino Ugonio algo enojado, pues tal vez intuía que Atto se estaba burlando sutilmente de su jefe. Supimos, así, que las limitadas capacidades léxicas de los saqueadores de tumbas no eran consecuencia de su estupidez o su escasa educación, sino de un pío voto—. Hasta hallar Sagrado Objetizo, no parrafear —dijo Ugonio, que explicó que él estaba exento del voto para que la comunidad de los saqueadores de tumbas pudiera mantenerse en contacto con el resto del mundo.

—¿Ah, sí? ¿Y cuál es ese Sagrado Objeto que estáis buscando?

—Ampollonia con Verdadera Sangrina de Nuestro Señor —contestó Ugonio mientras el resto del grupo, al unísono, se santiguaba.

—Una noble y santa meta, la vuestra —dijo Atto con una sonrisa dirigida a Baronio—. Reza para que nunca rompan el voto —me susurró enseguida a mí para que no lo oyesen los demás—. De lo contrario, en Roma todo el mundo acabaría hablando como Ugonio.

—Eso es desprobable —respondió inesperadamente Ugonio—, en tanto y en cuancio el infraescritorio es germanoncio.

—¿Eres alemán? —se sorprendió Atto.

—Oriundizo de Vindobona —precisó con altanería el saqueador de tumbas.

—Vaya, has nacido en Viena —tradujo el abate—. Por eso hablas de una manera tan…

—… domeñizo el sermón itálico como lengua de mama —se apresuró a decir Ugonio—, y a vuestrísima decisionidad gratifico el complemento de aprecio que me abona.

Tras dedicar esa soflama a su lenguaje desquiciado e incongruente, Ugonio contó a sus compinches lo que estaba ocurriendo: un avieso individuo, huésped de nuestra posada, había urdido un plan para asesinar a Su Beatitud Inocencio XI por medio de una sangría pestífera, y ello justo cuando en Viena se decidía el destino de la cristiandad. El mortal plan iba a llevarse a cabo esa misma noche.

Los saqueadores de tumbas acogieron la revelación manifestando profunda rabia, cuando no pánico. Después se produjo entre ellos un breve pero acalorado debate, que Ugonio nos tradujo someramente. Plafonio propuso que se retirasen a rezar y pidiesen la intercesión del Altísimo. Gallonio, por su parte, se mostró proclive a una iniciativa diplomática: una delegación de saqueadores de tumbas debía presentarse ante Dulcibeni para pedirle que desistiese de su plan. Stellonio intervino entonces para defender una opinión completamente distinta: había que entrar en el Donzello, capturar a Dulcibeni y ajusticiarlo en el acto. Empero, Grufonio adujo que un golpe de mano así tendría desagradables consecuencias, como, verbigracia, la llegada de los guardias pontificios. Marronio añadió que entrar en una postada cerrada por sospecha de contagio pestífero comportaría otros riesgos innegables. Svetonio señaló que dicho golpe de mano no serviría siquiera para desbaratar la conspiración de Dulcibeni: si Tiracorda iba a ver al Papa (y aquí Grufonio volvió a persignarse), todo estaba perdido. Era, pues, indispensable detener a Tiracorda. El grupo de saqueadores de tumbas se volvió a mirar a Baronio, que los arengó eficazmente:

—¡Gfrrrlûlbh!

Inmediatamente la chusma de Baronio empezó a dar saltos y a proferir gañidos guerreros, tras lo cual, en columna de a dos, tomo un batallón de soldados, desapareció en el conducto C, rumbo a la casa de Tiracorda.

Atto y yo asistimos a todo aquel espectáculo impotentes y boquiabiertos. Ugonio, que, con su compinche de siempre, había permanecido a nuestro lado, tuvo que explicarnos qué estaba ocurriendo: los saqueadores de tumbas habían decidido interceptar a Tiracorda a todo trance. Se apostarían en las callejuelas de las inmediaciones de la casa del viejo arquiatra para cortar el paso a su carruaje cuando se encaminase al palacio pontificio de Monte Cavallo.

—¿Y nosotros, don Atto, qué vamos a hacer para detener a Tiracorda? —pregunté arrastrado por la inquietud y el deseo de enfrentarme con todas mis fuerzas a quien pretendía atentar contra, la vida del vicario de Cristo.

Pero el abate no me escuchaba. Sí respondió, en cambio, a las explicaciones de Ugonio:

—Ajá, conque eso se proponen… —dijo con voz átona.

La situación se le había ido de las manos y no parecía muy satisfecho.

—Bueno, ¿qué hacemos?

—Tiracorda ha de ser detenido, eso es indudable —contestó Melani tratando de recuperar el aplomo—. Mientras Baronio y los otros vigilan la superficie, nosotros nos dedicaremos a los subterráneos. Mirad aquí.

Desplegó entonces una versión nueva del plano del subsuelo que había hecho con anterioridad, y que había extraviado durante el naufragio en la Cloaca Máxima. El nuevo plano contenía además el tramo C, incluida la intersección con el riachuelo subterráneo por el que se llegaba a la isla-laboratorio de Dulcibeni y a la Cloaca Máxima. Asimismo, se veía el desarrollo del conducto D hasta la salida del establo de Tiracorda, justo al lado del Donzello.

—Para interceptar a Tiracorda no basta con vigilar las calles que rodean la via dell’Orso —dijo Atto—. No podemos descartar que el médico, por actuar con más sigilo, prefiera acceder a los subterráneos y seguir por los túneles D, C, B y A, para salir por la ribera del Tíber.

—¿Y por qué?

—Podría, por ejemplo, hacer un tramo en barca, remontando el río hasta el puerto de Ripetta. Alargaría el camino, pero seguirlo resultaría casi imposible. O podría volver a la superficie por cualquier salida que nosotros desconozcamos. Conviene que nos dividamos las tareas, y prever todas las posibilidades: Ugonio y Ciacconio se encargarán de la vigilancia de los túneles A, B, C y D.

—¿No es demasiado para ellos dos solos?

—No son dos, sino tres: está, además, la nariz de Ciacconio. Tú y yo, chico, exploraremos la parte del conducto B en la que nunca hemos estado. Sólo por cerciorarnos de que Tiracorda no se nos puede escapar por ahí.

—¿Y Dulcibeni? —pregunté—. ¿No teméis que él también ande por los subterráneos?

—No. Ya ha hecho cuanto podía: infectar las sanguijuelas. Ahora sólo falta que Tiracorda acuda a ver al Pontífice y le haga la sangría.

Ugonio y Ciacconio partieron sin demora y, casi corriendo, se adentraron en el túnel C en sentido inverso. Mientras nosotros nos poníamos en marcha, no pude renunciar a satisfacer una apremiante curiosidad:

—Don Atto, vos sois un agente del rey de Francia.

Me atravesó con la mirada y replicó:

—¿Y bien?

—Bueno, es sólo que…, veréis, no cabe duda de que este Papa no es buen amigo del Rey Cristianísimo. Sin embargo, vos queréis salvarlo, ¿no es cierto?

Reflexionó un instante y luego dijo:

—¿Alguna vez has visto decapitar a un hombre?

—No.

—Pues bien, sabe que, mientras la cabeza cae rodando desde el patíbulo, la lengua todavía se puede mover. Y hablar. Por ello, no hay príncipe al que le complazca la muerte de uno de sus iguales. Todos temen a aquella cabeza rodante, y a aquella lengua capaz de contar algo peligroso.

—Entonces los soberanos nunca ordenan matar a nadie.

—Bueno, no es exactamente así…, pueden hacerlo si está en juego la seguridad de la Corona. Pero no olvides, chico, que la política, la política verdadera, está hecha de equilibrios y no de asaltos.

Lo miré de soslayo: la voz insegura, el rostro pálido y los ojos huidizos revelaban que el abate volvía a sentir miedo: a pesar de sus palabras, había notado perfectamente su vacilación. Los saqueadores de tumbas no le habían dejado tiempo para meditar: habían tomado rápidamente la iniciativa y estaban organizando el rescate de Inocencio XI; una empresa heroica que Atto no había sabido acometer con premura y en la que participaba impelido por otros. Pero ya no podía dar marcha atrás. Intentó ocultar su amargura apretando el paso, de suerte que sólo podía verle la espalda, rígida y nerviosa.

Una vez en el Archivo, buscamos en vano rastros de la presencia de Ugonio y Ciacconio. Los dos debían de hallarse ya al acecho, bien embozados en algún rincón.

—¡Somos nosotros! ¿Va todo bien? —preguntó Atto en voz alta.

Desde un arco sumido en la oscuridad, nos respondió afirmativamente el inconfundible gruñido de Ciacconio.

Continuamos, pues, la exploración, y durante el camino reanudamos nuestros razonamientos.

Ante todo, coincidimos en deplorar nuestra ceguera por no haber sabido establecer relaciones entre los indicios, todos muy claros, que habían llegado a nuestro conocimiento. Afortunadamente, todavía podíamos coger por la crin el caballo desbocado de la verdad. Atto trató una vez más de resumir los elementos de los que disponíamos:

—Dulcibeni trabajaba para los Odescalchi, como contable o algo así. Tenía una hija, María, habida de su unión con una esclava turca. A la joven la raptaron el ex negrero Feroni y su brazo derecho, Huygens, seguramente para satisfacer un antojo de éste. Es probable que llevasen a Maria muy lejos, a algún lugar del norte. Para encontrarla, Dulcibeni acude a los Odescalchi, pero no lo ayudan. Por ese motivo, Dulcibeni empieza a odiarlos, y, de todos ellos, más al poderoso cardenal Benedetto Odescalchi, quien entre tanto es elegido Papa. Además, tras el rapto, ocurre algo extraño: un individuo agrede a Dulcibeni y lo defenestra, con la intención de matarlo. ¿Estamos de acuerdo?

—Sí.

—Hemos llegado, pues, al primer punto oscuro: ¿por qué aquel individuo, quizá por orden de Feroni o de los Odescalchi, quería deshacerse de él?

—Tal vez para impedir que fuese a recuperar a su hija.

—Tal vez —repitió Atto con poca convicción—. Sin embargo, tú también has oído que sus emisarios fracasaron en todos sus intentos de búsqueda. Yo creo, más bien, que Dulcibeni se hizo peligroso para alguien.

—Don Atto, ¿por qué la hija de Dulcibeni era una esclava?

—¿No oíste a Tiracorda? Porque su madre era una esclava turca con la que Dulcibeni nunca se quiso casar. No conozco bien la trata de negros y de infieles, pero, por lo que dice Dulcibeni, la chica bastarda también era considerada esclava de los Odescalchi. Yo lo que me pregunto es: ¿por qué Huygens y Feroni sencillamente no la compraron?

—A lo mejor los Odescalchi no quisieron vendérsela.

—Pero si vendieron a su madre… No, lo que creo es que fue Dulcibeni quien se opuso a la cesión de su hija: por eso la raptaron, quizá con el apoyo de los propios Odescalchi.

—¿Insinuáis que esa familia pudo estar detrás de un acto tan abominable? —dije horrorizado.

—Sí. Y quizá la persona del mismísimo cardenal Benedetto Odescalchi, que hoy es Papa. No olvides que Feroni era muy rico y poderoso. Un hombre al que no se le niega nada. Así se explicaría por qué los Odescalchi no quisieron ayudar a Dulcibeni a encontrar a su hija.

—Pero ¿qué medios tenía Dulcibeni para oponerse a la venta, si la chica era propiedad de los Odescalchi?

—Buena pregunta: ¿qué medios? Creo que ése es el punto crucial: algún arma debió de esgrimir Dulcibeni que dejaba a los Odescalchi atados de manos. Entonces éstos no tuvieron más remedio que concertar el rapto con Feroni y luego intentar que Dulcibeni callase para siempre.

Feroni: iba a decirle al abate que aquel nombre no me resultaba nuevo. Sin embargo, como no pude recordar dónde ni cuándo lo había oído, guardé silencio.

—Un arma contra los Odescalchi. Un secreto, a lo mejor…, no sé —murmuraba entre tanto el abate con un brillo voluptuoso en los ojos.

Un inconfesable secreto en el pasado del Papa: comprendí que Atto Melani, agente de Su Majestad Cristianísima, habría dado la vida por descubrirlo.

—¡Tenemos que averiguarlo, maldición! —exclamó al final de sus reflexiones—. Pero antes recapitulemos de nuevo: a Dulcibeni se le ocurre la idea de asesinar nada menos que al Papa. Desde luego, no puede esperar que el Pontífice le conceda audiencia para asestarle una puñalada. ¿Cómo matar a un hombre desde lejos? Una posibilidad es el envenenamiento; pero introducir veneno en las cocinas del Papa es harto complicado. Dulcibeni, pues, concibe una solución más refinada. Se acuerda de un viejo amigo que le va de perlas: Giovanni Tiracorda, arquiatra pontificio. El papa Odescalchi, y Dulcibeni lo sabe, siempre ha tenido problemas de salud. Tiracorda lo trata, y Dulcibeni puede aprovechar la situación. Justo en estos días, además, el estado de Inocencio XI, atenazado por el terror de que en Viena los ejércitos cristianos sean derrotados, se agrava. Al Papa se le aplican sangrías; las sangrías se hacen con sanguijuelas, que se alimentan de sangre. ¿Qué hace entonces Dulcibeni? Entre una adivinanza y otra, emborracha a Tiracorda. No es una empresa difícil, toda vez que la esposa del médico, Paradisa, es mojigata y está medio loca: cree que el alcohol es la perdición del alma. Tiracorda se ve forzado a beber a escondidas y, por consiguiente, casi siempre empina bastante el codo. Tan pronto como está ebrio, su amigo Dulcibeni contamina con el humor pestífero, que ha producido en su isla, las sanguijuelas destinadas a sangrar al Papa. Los animalillos clavarán los dientes en las santas carnes del Pontífice, que así será contagiado.

—¡Es atroz! —comenté.

—No exageres. Es simplemente lo que un hombre con sed de venganza puede llegar a hacer. ¿Te acuerdas de nuestra primera intrusión en la casa de Tiracorda? Dulcibeni le preguntó «¿Siguen ahí?», y se refería, ahora lo sabemos, a las sanguijuelas que pretendía infectar. Luego, sin embargo, Tiracorda rompió accidentalmente la botella de licor, por lo que Dulcibeni tuvo que aplazar su plan. Pero anoche todo le salió bien. Cuando infectaba las sanguijuelas, dijo: «Por ella».. Estaba culminando su venganza contra los Odescalchi por la desaparición de su hija.

—De todos modos, necesitaba un sitio tranquilo para preparar su plan y realizar sus actividades —apunté.

—Desde luego. Y sobre todo para cultivar, con artes que desconocemos, el morbo pestífero. Una vez capturadas las ratas, las enjaulaba en la isla y las contaminaba; después extraía la sangre y la elaboraba para producir el humor infectado. Estoy seguro de que fue él quien perdió en los subterráneos la hoja de la Biblia.

—Entonces, ¿también robó mis perlitas?

—¿Quién, si no? Pero no me interrumpas —dijo Atto, para enseguida añadir—: Cuando empezó la cuarentena y tu amo cayó enfermo, Dulcibeni necesitaba seguir teniendo acceso a los subterráneos y a la isla del mitreo, así que sustrajo las llaves del cinturón de Pellegrino y las llevó a un cerrajero para que le hiciese una copia, que luego envolvió en la hoja de la Biblia de Komarek. Y claro, de tanto manipular ratas, sanguijuelas y alambiques, era inevitable que la manchase de sangre.

—En la isla encontramos una vasija para sanguijuelas igual a la de Tiracorda —observé—, y además todos esos instrumentos…

—Supongo que la vasija la usaría para criar sanguijuelas, y quizá para comprobar que pueden alimentarse de la sangre infectada sin perecer antes de tiempo. Ahora bien, al darse cuenta de que no era el único que merodeaba por los subterráneos, y que alguien podía estar siguiéndolo, se habrá deshecho de las pequeñas chupadoras, que habrían probado su intención criminal. Por su parte, los aparatos y los instrumentos de la isla le habrán valido no únicamente para experimentar con las ratas, sino además para preparar el humor pestífero. Por eso todo recordaba el laboratorio de un alquimista: alambiques, ungüentos, hornillos…

—¿Y esa especie de pequeño patíbulo?

—No sé, pudo servirle para sujetar las ratas mientras las sangraba, o para descuartizarlas y recoger su sangre.

Por ese mismo motivo, nos repetimos una vez más, habíamos encontrado en los subterráneos ratas agonizantes: debían de haber escapado o sobrevivido a los experimentos de Dulcibeni. La ampolla de cristal llena de sangre que habíamos hallado en el túnel D también debía de haberla perdido Dulcibeni, tras un fallido intento de infectar directamente con la sangre de las ratas las sanguijuelas de su amigo Tiracorda.

—En los subterráneos también descubrimos las hojas de mamacoca —observé.

—Eso, en efecto, no me lo explico —admitió el abate Melani—. No guardan ninguna relación con la peste, ni con el proyecto de Dulcibeni. Y una cosa más: no entiendo cómo Dulcibeni ha podido, durante todos estos días, correr, remar, trepar y escapar a nuestra persecución con el vigor de un chiquillo y, para colmo, de noche. Cualquiera diría que ha contado con la ayuda de alguien.

Mientras abundábamos en esos razonamientos, llegamos a la trampilla situada en la intersección de los túneles B y A. El lado izquierdo del tramo B era la última de las tres exploraciones que días atrás nos habíamos prometido hacer, con el fin de completar nuestro conocimiento del subsuelo del Donzello.

Esta vez, sin embargo, no bajamos por la trampilla para ir del túnel B al A, como habríamos hecho para regresar al Donzello, sino que continuamos la marcha. Merced al plano que había trazado Atto, sabía que nos dirigíamos hacia el río, y que a nuestra derecha estaba la posada y a nuestra izquierda el recodo del Tíber.

El recorrido no nos deparó ninguna sorpresa. De pronto, empero, topamos con una escalera de piedra de planta cuadrada no muy diferente de aquella que del cuartito secreto del Donzello llevaba a los subterráneos, y que a esas alturas conocía perfectamente.

—Pero por aquí saldremos a la via dell’Orso —dije mientras subíamos los escalones.

—No exactamente, tal vez un poco más al sur, a la via Tor di Nona.

Al final de la escalera había algo parecido a un vestíbulo con un suelo de antiguos ladrillos, semejante también al que habíamos pisado varias veces en nuestras salidas de la posada.

En la bóveda del vestíbulo era visible (y se reconocía mejor al tacto) una especie de pesado sumidero de hierro, o tal vez de plomo, insensible a todas las vibraciones y sumamente difícil de abrir. Teníamos que retirar aquel último obstáculo para saber adonde habíamos ido a parar. Así, juntos el abate y yo, apoyados en el peldaño inferior de la escalera de piedra, empujamos con todas nuestras fuerzas hasta que conseguimos levantar el grueso disco. Luego, al deslizarlo lo imprescindible para poder salir del subsuelo, resonó ligeramente sobre el empedrado. Miramos entonces por el rabillo del ojo y aguzamos el oído, y comprobamos que, a pocos pasos de nosotros, se desarrollaba una violenta trifulca.

Avanzamos por la poca luz nocturna. En la penumbra distinguí en medio de la calle un carruaje, cuyo habitáculo estaba oblicua y siniestramente iluminado por una antorcha a cada lado. Se oían los gritos del cochero, que con denuedo pugnaba por librarse de unos individuos. Uno de los agresores debía de haberse apoderado de las riendas y detenido los caballos, que relinchaban y resoplaban nerviosamente. En ese preciso instante, otro sujeto salió del carruaje, llevando en brazos (o eso me pareció) un objeto voluminoso. No cabía duda de que estaban desvalijando el carruaje.

Aunque me sentía aturdido por nuestra larga permanencia en el subsuelo, reconocí instintivamente la via Tor di Nona, que, en paralelo al Tíber, va hacia la via dell’Orso: el abate Melani había acertado en sus cálculos.

—Deprisa, acerquémonos —susurró Atto señalando el carruaje.

La escena de violencia a la que estábamos asistiendo me había casi paralizado; sabía que a poca distancia, en los dos extremos del cercano puente Sant’Angelo, solía haber hombres de guardia. El riesgo de vernos complicados en un atentado tan grave no me disuadió de seguir al abate, que, manteniéndose prudentemente arrimado a la pared, ya se acercaba al teatro del atraco.

—¡Pompeo, socorro! ¡Guardias, socorro! —oímos chillar desde el interior del carruaje.

La voz débil y ahogada del pasajero pertenecía, sin sombra de duda, a Giovanni Tiracorda.

Lo entendí todo en un santiamén: el hombre sentado en el pescante, que se rebelaba inútilmente a fuerzas superiores y lanzaba roncos grititos, no era otro que Pompeo Dulcibeni. Contra todas nuestras previsiones, Tiracorda debía de haberle pedido que fuese con él al palacio de Monte Cavallo, donde tenía que atender al Papa. El médico, de edad ya muy avanzada e incapacitado para conducir su carruaje, a todas luces había preferido que a esa misión tan secreta y delicada lo acompañase su amigo en vez de un cochero cualquiera. Sin embargo, los saqueadores de tumbas, bien apostados en las cercanías, habían interceptado el carruaje.

Todo terminó en contados segundos. Tan pronto como sacaron el equipaje del habitáculo, los cuatro o cinco saqueadores de tumbas que tenían a Dulcibeni dejaron su presa y se dieron a la fuga; pasaron a poca distancia de nosotros y desaparecieron rumbo al sumidero por el que hacía poco habíamos salido nosotros.

—Las sanguijuelas, habrán cogido las sanguijuelas —dije emocionado.

—¡Chist! —me apremió Atto, y comprendí que no tenía la menor intención de mezclarse en aquel asunto. La batahola de la pelea ya había convocado a las ventanas a varios vecinos de las casas circundantes. Y los guardias podían acudir en cualquier momento.

En el carruaje, Tiracorda se quejaba flébilmente mientras Dulcibeni bajaba del pescante, probablemente para auxiliar a su amigo.

Pero entonces ocurrió un hecho increíble. Una sombra veloz, salida del sumidero por el que se habían esfumado los saqueadores de tumbas, se aproximó reptando y de nuevo entró en el carruaje. Parecía que aún llevaba bajo el brazo el voluminoso objeto que le habíamos visto arrancar al pobre Tiracorda.

—¡No, maldito! El crucifijo no, es una reliquia…

La voz implorante del médico resonó penosamente en la noche, y tras un breve forcejeo la sombra bajó por el lado opuesto. Fue un error fatal, pues ahí estaba esperando Pompeo Dulcibeni. Oímos el restallido cruel y seco del látigo del que esta vez se había provisto, con el que Dulcibeni atizó las piernas del rapiñador, tumbándolo en el suelo. Mientras intentaba inútilmente levantarse del polvo, reconocí, a la luz de una de las antorchas, la figura desmañada y jorobada de Ciacconio.

Aun a riesgo de que nos reconocieran, nos acercamos un poco más. La portezuela seguía abierta, lo que nos impedía mirar bien, pero oímos un nuevo restallido del látigo, y luego un tercero, acompañado por el inconfundible gruñido de Ciacconio, rubricado con un claro matiz de disconformidad.

—¡Perros asquerosos! —exclamó entonces Dulcibeni, al tiempo que dejaba algo dentro del carruaje, cerraba la portezuela, de un salto subía al pescante y espoleaba a los caballos.

Una vez más, la excesivamente rápida sucesión de los acontecimientos no me dejó juzgar las razones de la prudencia y el intelecto, ni las del justo temor de Dios, que me habrían aconsejado que me apartase de la peligrosa influencia del abate Melani y que no me mezclase en acciones desatinadas, criminales y violentas.

Así, porque seguía implicado en el audaz proyecto de salvar la vida a nuestro señor Inocencio XI, no me atreví a dar marcha atrás cuando el abate Melani, tras sacarme de la sombra, me llevó hacia el carruaje, que empezaba a alejarse.

—Ahora o nunca —dijo mientras nos lanzábamos en pos de él, a cuyo estribo para los criados, situado detrás del habitáculo, ya saltábamos instantes después.

En cuanto nos hubimos asido a las grandes manijas posteriores, noté un nuevo peso en el estribo. Unas manos rapaces se agarraron a mí con tal fuerza que casi me caí al suelo. Abrumado por la enésima sorpresa, me volví, y ahí estaba la horrible sonrisa deforme, desdentada y diabólica de Ciacconio. Llevaba en una mano un crucifijo, con un colgante atado.

El carruaje, ahora con un tercer pasajero de más, se ladeó bruscamente.

—Perros asquerosos, os mataré a todos —dijo Dulcibeni haciendo restallar el látigo.

Dulcibeni dobló a la izquierda, hacia via di Pánico, mientras que, por el lado opuesto, corría en desorden la chusma de los saqueadores de tumbas, que asistía impotente a la huida del carruaje. Sin duda, habían salido de nuevo a la superficie al ver que Ciacconio no volvía. Tres o cuatro de ellos se lanzaron en nuestra persecución a la altura de la piazza di Monte Giordano, donde Dulcibeni torció otra vez, hacia la Chiavica de Santa Lucia. Debido a la emboscada, Dulcibeni no había podido tomar el camino hacia Monte Cavallo, y ahora parecía avanzar sin rumbo.

—¿Has hecho otra de las tuyas, so animal? —le gritó el abate Melani a Ciacconio justo cuando el carruaje redoblaba su carrera.

—Gfrrrlûlbh —se justificó Ciacconio.

—¿Te das cuenta del lío en que nos ha metido? —replicó Atto dirigiéndose a mí—. Como no se conformaba con su logro, ha vuelto para robar del carruaje el crucifijo con la reliquia del que Ugonio ya intentó apropiarse la primera vez que entramos en el establo de Tiracorda. Pero eso ha permitido que Dulcibeni recupere las sanguijuelas.

Los saqueadores de tumbas, aunque ya estaban perdiendo terreno, persistían en la persecución. En ese preciso instante (acabábamos de doblar de nuevo a la izquierda), oímos la voz trémula y aterrorizada de Tiracorda, que había sacado la cabeza por la ventanilla:

—Pompeo, Pompeo, nos siguen, y aquí atrás hay alguien…

Dulcibeni no respondió. Un estallido inesperado y muy violento nos dejó sordos, al tiempo que una nube de humo nos privó momentáneamente de la vista y un silbido punzante y cruel nos desgarró los oídos.

—¡Agachaos! Tiene una pistola —nos ordenó Atto encogiéndose en el estribo.

Cuando me agachaba, el carruaje aceleró más. Con los nervios a flor de piel por el ataque de los saqueadores de tumbas, los caballos ya no pudieron aguantar la repentina detonación.

En vez de ponerse a cubierto, Ciacconio, como de costumbre, optó por la solución más insensata: trepó al carruaje y se dirigió a gatas hacia Dulcibeni, sujetándose por puro milagro al techo inseguro y oscilante. Pero, apenas unos segundos después, el restallido del látigo lo obligó a renunciar al asalto.

Salíamos de la via del Pellegrino a toda carrera para entrar en el Campo di Fiore cuando vi que Ciacconio, todavía amenazador en el techo, quitaba la reliquia del crucifijo y lanzaba con todas sus fuerzas la Santa Cruz contra Dulcibeni. Por el leve tumbo que dio el carruaje, pareció que había acertado en el blanco. Ciacconio intentó avanzar otra vez, quizá para aprovechar la ocasión antes de que Dulcibeni tuviese tiempo de cargar su pistola de nuevo.

—Si Dulcibeni no para esta carrera, nos estrellaremos contra un muro —alcancé a oír a Atto en medio del fragor de las ruedas que batían el adoquinado.

Oímos nuevamente chasquear el látigo: la velocidad, en vez de disminuir, era cada vez mayor. Me percaté de que seguíamos un camino casi recto.

—Pompeo, oh, Dios mío, detened este carruaje —gimoteó Tiracorda con la voz ahogada por los relinchos y los cascos de los caballos.

Ya habíamos atravesado la piazza Mattei y la piazza Campitelli; la desquiciada carrera nocturna del carruaje, que había dejado a la derecha el Monte Savello, parecía privada de lógica y salvación. Mientras la doble estela de las antorchas laterales hendía jocundamente la oscuridad, los raros y furtivos transeúntes nocturnos, embozados en capas, presenciaban pasmados nuestro alígero y estruendoso paso. Nos cruzamos incluso con una ronda nocturna, que no tuvo tiempo ni forma de detenernos e interrogarnos.

—Pompeo, os lo ruego —volvió a implorar Tiracorda—. Parad, parad enseguida.

—Pero ¿por qué no para, y por qué va siempre recto? —le grité a Atto.

Cuando atravesábamos la piazza della Consolazione dejaron de oírse el látigo de Dulcibeni y los borborigmos de Ciacconio. Con cautela, asomamos nuestras cabezas por encima del techo. Allí estaban Dulcibeni, de pie, en el pescante, y Ciacconio, en un encarnizado y confuso cruce de puñetazos y patadas. Nadie llevaba las riendas.

—¡Dios mío! —exclamó Atto—. Por eso no hemos girado una sola vez.

Entramos entonces en la larga explanada tetragonal del campo Vaccino, donde se conserva lo que queda del antiguo foro romano. A la izquierda, nuestras arrebatadas miradas podían contemplar el arco de Séptimo Severo; a la derecha, las ruinas del templo de Júpiter Stator y la entrada de los Jardines de Farnesio; al fondo, cada vez más cerca, el arco de Tito.

El suelo completamente disparejo del campo Vaccino no hizo sino incrementar el riesgo. Milagrosamente esquivamos un par de vetustas columnas romanas que había tumbadas en el camino. Por último, pasamos por debajo del arco de Tito y seguimos cuesta abajo, a velocidad frenética. Parecía que ya nada podía detenernos mientras oía la voz rabiosa de Dulcibeni:

—Perro asqueroso, vete al infierno.

—Gfrrrlûlbh —lo insultó a su vez Ciacconio.

A continuación, una cosa grisácea y andrajosa cayó rodando del carruaje, justo cuando el vehículo entraba reventado y triunfante en el amplio espacio que dominan, desde hace dieciséis siglos, magníficas e indiferentes, las cansadas ruinas del Coliseo.

Mientras nos acercábamos al imponente anfiteatro, debajo de nosotros oímos un golpe seco. El eje trasero se había roto tras la larga cabalgada, y ahora el carruaje se doblaba hacia la derecha. Antes de que el carruaje se volcase, Atto y yo, lanzando gritos de terror y sorpresa, nos dejamos caer al suelo, donde por milagro nos libramos de acabar triturados por los rayos de las enormes ruedas que asaeteaban a nuestro lado; los caballos se desplomaron en el acto, y el carruaje y sus dos pasajeros, tras traquetear unos instantes en vilo, cayeron al fin de costado sobre un doloroso sudario de tierra, piedras y malas hierbas.

Pasados unos momentos de comprensible obnubilación, me levanté. Estaba maltrecho, pero no herido. El carruaje yacía volcado y una de sus ruedas seguía dando vueltas, lo que hacía presagiar consecuencias poco halagüeñas para sus ocupantes. Las antorchas laterales, apagadas, echaban humo.

Ya sabíamos que la mancha grisácea que poco antes habíamos visto salir despedida sólo podía ser el pobre Ciacconio, al que Dulcibeni debía de haber arrojado del carruaje en marcha. No pudimos, sin embargo, detenernos a pensar en eso, pues Atto me señaló enseguida una portezuela abierta heroicamente hacia el cielo. Nos entendimos con una mirada: sin demora, entramos en el habitáculo, donde Tiracorda, tumbado de espaldas y casi inconsciente, gemía. Adelantándome a Atto, arranqué de las manos del arquiatra un pesado maletín de cuero con remaches de metal, cuyo tintineo interno delataba la probable presencia de una vasija. Parecía indudable que se trataba del mismo objeto que habíamos visto sustraer a Ciacconio: el estuche de la vasija hermética que emplean los médicos para transportar las sanguijuelas.

—¡Ya lo tenemos! —dije exultante—. ¡Huyamos!

Sin embargo, cuando aún no había finalizado la frase, una mano poderosa me sacó del habitáculo y me lanzó con saña al duro empedrado, por el que rodé dolorosamente como un atadijo de trapos. Era Dulcibeni, que en ese ínterin se había recobrado. Ahora intentaba quitarme el maletín: pero yo lo había envuelto bajo mi cuerpo y lo protegía con todas mis fuerzas, usando como escudo los brazos, el tronco y las piernas. Así, a Dulcibeni no le quedaba más remedio que levantarme con mi preciosa carga, sin conseguir separarnos.

Mientras el viejo jansenista me tenía sujeto con toda la mole de su cuerpo y me infligía un castigo sin cuento, el abate Melani se afanaba por todos los medios en contener su furia. Pero sus esfuerzos eran vanos, pues Dulcibeni parecía poseer la energía de cien hombres. Así, los tres caímos rodando al suelo, en una maraña caótica y furibunda.

—¡Suéltame, Melani! —gritaba Dulcibeni—. ¡No sabes qué estás haciendo, no lo sabes!

—¿De verdad pretendes asesinar al Papa por tu hija? ¿Por una bastarda medio negra?

—Tú no puedes… —jadeó Dulcibeni cuando Atto consiguió doblarle un brazo.

—¿Eres capaz de esto por la hija de una puta turca? —dijo Atto con intención de zaherirlo, pero enseguida se puso a toser por el esfuerzo y tuvo que soltar el brazo de Dulcibeni.

Pompeo le propinó entonces un puñetazo en la nariz con el que lo tiró al suelo. El abate parecía privado de sentido.

Yo continuaba agarrado al maletín cuando Dulcibeni se volvió hacia mí. Paralizado por el miedo, no me atreví ni a moverme. Me cogió por las muñecas y, casi retorciéndomelas, me arrancó el estuche de la vasija. Luego entró corriendo en el carruaje.

A la luz de la luna, lo seguí con la mirada. Poco después, de un brinco, salió del habitáculo. Llevaba el maletín en la mano izquierda.

Después introdujo la mano derecha en la portezuela y extrajo, si mis ojos no me engañaban, una pistola. En lugar de recargar la primera arma, había preferido proveerse de una segunda pistola ya lista para su uso. Entre tanto, Atto se había levantado y se acercaba rápidamente al carruaje.

—Abate Melani —dijo Dulcibeni, a medias entre el sarcasmo y la amenaza—, dado que te gusta perseguir, ahora puedes terminar tu obra.

Acto seguido dio media vuelta y echó a correr hacia el Coliseo.

—¡Detente! Dame esa bolsa —lo conminó Atto.

—Pero, don Atto, Dulcibeni… —objeté.

—… está armado, lo sé muy bien —respondió el abate agachándose prudentemente—. Pero no por eso se nos va a escapar.

El decidido tono de Atto me impresionó profundamente, y con una intuición fulminante supe qué anidaba en su corazón y en sus pensamientos, y por qué esa noche se había encaramado sin la menor vacilación al carruaje de Tiracorda, afrontando el riesgo mortal de perseguir a Dulcibeni.

La natural vocación de Atto de inmiscuirse en oscuras intrigas, además del inmenso orgullo que le hacía hinchar el pecho cuando descubría a conjurados, todo, en una palabra, lo que sentía, quería y conformaba su índole distaba aún de estar satisfecho. Dulcibeni, lo que de él se sabía y lo que aún no había descubierto, era un remolino del que el abate no podía, ni pretendía, salir. Deseaba averiguarlo todo. Atto no perseguía a Dulcibeni para quitarle las sanguijuelas pestíferas: anhelaba sus secretos.

Mientras esas imágenes y esos pensamientos pasaban ante mis ojos mil veces más raudos que el carruaje de Tiracorda, Dulcibeni huía hacia el Coliseo.

—Vayamos tras él, pero mantengámonos agachados —me recomendó Atto.

Sin protestar, aunque comprendía el enorme riesgo que entrañaba esa empresa, me santigüé y fui tras él.

Dulcibeni había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos en las sombrías columnatas del Coliseo. Atto me empujó hacia la derecha, con la aparente intención de seguir el mismo camino del perseguido, pero fuera de la zona porticada.

—Hemos de sorprenderlo antes de que recargue la pistola —me susurró.

Así, con andar sinuoso, nos acercamos a los arcos del Coliseo, a una de cuyas imponentes columnas maestras nos abrazamos como hojas de hiedra. Enseguida echamos una mirada al interior: no había rastro de Dulcibeni.

Avanzamos unos pasos, con los oídos alerta. Era la segunda vez en mi vida que entraba en las ruinas del Coliseo, pero sabía que el lugar solía estar infestado no sólo de buhos y murciélagos, sino también de rufianes, rateros y maleantes de toda especie que se escondían allí para huir de la justicia y perpetrar sus execrables actos. La oscuridad casi no dejaba ver; de rato en rato, sólo se distinguía lo que reflejaba el cielo, tímidamente aclarado por la luna.

Continuamos con cautela por los grandes arcos, con la atención más puesta en no tropezar con una losa de piedra suelta que en encontrar a nuestra presa. En la bóveda del porticado y en la pared de la derecha resonaban nuestros pasos. Esa pared dividía el anfiteatro propiamente dicho de las columnatas, y contaba con una serie de aberturas verticales por las que se podía avistar la gran arena. Como reinaba un silencio casi absoluto, no pude menos que sobresaltarme cuando, clara y directa, en la oscuridad se elevó una voz:

—Pobre Melani, esclavo de tu rey hasta el final.

Atto se quedó quieto.

—Dulcibeni, ¿dónde estás?

Hubo un instante de silencio.

—Estoy ascendiendo al cielo, quiero ver a Dios de cerca —dijo Dulcibeni desde un punto impreciso, que parecía a la vez próximo y lejano.

Inútilmente miramos a nuestro alrededor.

—Detente y hablemos —dijo Atto—. Si lo haces, no te denunciaremos.

—¿Quieres enterarte, abate? Pues bien, te daré satisfacción. Pero antes has de encontrarme.

Dulcibeni se alejaba. Sin embargo, no estaba ni detrás ni delante de nosotros, en la parte baja del porticado, ni tampoco fuera del Coliseo.

—Ya está dentro —concluyó Atto.

Sólo más tarde, pasado mucho tiempo de los hechos, sabría que la pared que separaba el interior del anfiteatro del porticado, y que permitía, empero, contemplar la gran arena, era regularmente violada por los maleantes. A la arena sólo se podía entrar por las grandes verjas de madera ubicadas en los dos extremos opuestos del edificio, que de noche, como es lógico, se cerraban. Así, para que las ruinas fuesen una útil y secreta guarida, hombres y mujeres de mala vida excavaban brechas en la pared, que rara vez las autoridades reparaban con la debida prontitud.

No cabía duda de que Dulcibeni había aprovechado uno de esos pasajes. El abate Melani empezó enseguida a explorar el rededor de la pared, en busca de la abertura.

—Ven, ven, Melani —decía en tono burlón la voz de Dulcibeni, cada vez más lejana.

—Maldición, no la… ¡Aquí está! —exclamó por fin Atto.

Más que un boquete, era un simple ensanchamiento de un respiradero del muro, a la altura de la cintura de un individuo de estatura normal. Procedimos a entrar, ayudándonos mutuamente. En el momento en que pasaba a la arena, un escalofrío de miedo me atenazó el cuerpo: una mano, desde fuera, me había aferrado un hombro. Pensé, alarmado, en uno de los criminales que de noche atestaban la zona, y, justo cuando me disponía a gritar, una voz familiar me invitó al silencio:

—Gfrrrlûlbh.

Ciacconio nos había encontrado, y ahora se aprestaba a ayudarnos en la difícil captura de Dulcibeni. Así que lancé un suspiro de alivio y quise comunicarle a Atto la novedad.

Pero el abate ya estaba reconociendo el terreno. Nos encontrábamos en uno de los múltiples pasadizos que se extienden entre los muros del Coliseo y el espacio central, cuya arena, siglos atrás, fue tintada con la sangre de gladiadores, leones y mártires cristianos, todos ellos sacrificados al delirio de las multitudes paganas.

Marchábamos, uno detrás de otro, entre altos bloques de piedra que bajaban hacia el centro del Coliseo y enmarcaban la arena central. Era fácil conjeturar que antaño habían servido de base a las graderías para el público. La noche, la humedad y el hedor que despedían los muros, los arcos y los puentes medio derruidos, además del vuelo zumbante y enloquecido de los murciélagos, hacían que la atmósfera resultase lúgubre y amenazadora. El tufo a moho y las deyecciones orgánicas impedían al propio Ciacconio averiguar, con su milagroso olfato, por dónde había que buscar a Dulcibeni. Vi al saqueador de tumbas empinar varias veces la nariz y aspirar con fuerza bestial, pero sin fruto. Sólo la luz de la luna, que se reflejaba hasta en la blanca piedra de los órdenes más altos del Coliseo, ofrecía parcial reposo al espíritu y nos permitía avanzar, aunque privados de luz, sin caer en los numerosos precipicios que se abrían entre los escombros.

Tras una inútil batida, Atto se detuvo impaciente.

—¿Dulcibeni, dónde estás? —gritó.

Le respondió únicamente el inquieto silencio de las ruinas.

—¿Y si nos separamos? —propuse.

—Sería una locura —respondió Atto—. A propósito, ¿dónde están tus amigos? —preguntó a Ciacconio.

—Gfrrrlûlbh —contestó el saqueador de tumbas al tiempo que hacía gestos con los que daba a entender que, aunque a pie, sus compinches no tardarían en llegar.

—Bien, necesitamos refuerzos para atrapar…

—Siervo de las coronas, ¿no vienes a por mí?

Dulcibeni volvía a pedirnos que entrásemos en acción. Esta vez, la voz procedía, sin duda, de encima de nuestras cabezas.

—Necio jansenista —comentó en voz baja Atto, claramente enojado por la provocación. Luego gritó—: Acércate, Pompeo, sólo quiero hablar contigo. —Por toda respuesta, oímos una sonora carcajada—. De acuerdo, me acercaré yo —replicó Atto.

Eso, por supuesto, era más fácil decirlo que hacerlo. Y es que el espacio del Coliseo, entre la fachada y la arena central, constituía una laberíntica sucesión de paredes derruidas, arquitrabes mutilados y columnas decapitadas, donde, además de por la escasa luz, era difícil orientarse por la absurda y disparatada disposición de sus restos.

Tras siglos de abandono, el Coliseo había sido despojado de mármoles y piedras por numerosos pontífices, que los dedicaron a la construcción (justa y sacrosanta) de muchas iglesias. Como he dicho, de los antiguos graderíos que descienden hacia la arena no quedaban sino los muros de sostén. Éstos se elevaban en estrella desde el perímetro de la arena hasta la parte alta del muro externo. En paralelo, corrían los angostos pasadizos de unión de los numerosos corredores concéntricos, que abrazaban por dentro el estadio. El conjunto formaba el dédalo inextricable por el que en ese momento nos desplazábamos.

Recorrimos un corto tramo de los corredores circulares, con la intención de aproximarnos al punto del que nos parecía que había salido la voz de Dulcibeni. El intento resultó vano. Atto miró interrogativamente a Ciacconio. El saqueador de tumbas volvió a explorar el aire con las aletas de la nariz dilatadas, pero sin resultado.

Dulcibeni debió de intuir nuestros problemas, pues de inmediato dio nuevas señales de vida:

—Abate Melani, estás haciéndome perder la paciencia.

En contra de lo que esperábamos, la voz no sonaba lejana, pero el eco que hacían las ruinas impedía saber de dónde procedían las escarnecedoras palabras del fugitivo. Curiosamente, en cuanto se apagaron los sonoros reflejos de su voz, tuve la impresión de oír un ruido breve y repetido, cuya cadencia me sonaba asaz familiar.

—¿Lo habéis oído también vos? —pregunté con un hilo de voz a Atto—. Parece que… Creo que está inhalando tabaco.

—Qué raro —comentó el abate—. En un momento como éste…

—He oído que lo hacía también esta noche, cuando no quiso bajar a cenar.

—Es decir, poco antes de ponerse en marcha para llevar a cabo su plan —observó el abate Melani.

—Así es. Lo he visto tomar tabaco también antes de sus parlamentos sobre las coronas —añadí—, sobre los soberanos corruptos y demás. Y he notado que después de hacerlo parece más despierto y vigoroso. Es como si le sirviese para aclararse las ideas, o…, para envalentonarse, eso es.

—Creo que ya lo entiendo —murmuró Atto para sí, pero enseguida se interrumpió.

Ciacconio, tirándonos de las mangas, nos llevó al centro de la arena. El saqueador de tumbas había salido del laberinto para poder seguir mejor el rastro oloroso de Dulcibeni. De hecho, no bien se encontró en el espacio abierto, empinó la nariz y se sobresaltó.

—Gfrrrlûlbh —dijo indicando un punto de los ciclópeos e imponentes muros perimétricos del Coliseo.

—¿Estás seguro? —le preguntamos al unísono, vagamente desalentados por lo peligroso e inaccesible que era el lugar.

Ciacconio asintió con la cabeza, y sin más nos pusimos en marcha hacia nuestro objetivo.

Tres grandes órdenes de arcos sobrepuestos conformaban los muros que rodeaban el estadio. El punto que Ciacconio había señalado era un arco de nivel intermedio, probablemente más alto que todo el edificio del Donzello.

—¿Cómo llegamos hasta allí? —preguntó el abate Melani.

—Que te ayuden tus monstruos —gritó Dulcibeni; Atto, esta vez, había hablado sin bajar mucho la voz.

—Tienes razón, es una buena idea —le respondió también a gritos—. Estabas en lo cierto —añadió luego dirigiéndose a Ciacconio—, la voz proviene de allá arriba.

Ciacconio, a toda prisa, ya nos precedía por el laberinto. Nos condujo hacia una de las dos grandes verjas de madera por las que se accedía al anfiteatro y que de día permanecían abiertas. Frente a la verja se alzaba una enorme y empinada escalinata que se adentraba en el majestuoso cuerpo del Coliseo.

—Debe de haber subido por aquí —murmuró Melani.

En efecto, la escalinata llevaba al primer piso del edificio, esto es, a la altura del primer orden de arcos. Cuando terminamos de subir el primer tramo, salimos a un inmenso pasillo en forma de anillo, que recorría todo el anfiteatro. Allí la luz de la luna se expandía más firme y generosa que en las profundidades de la cávea. Y teníamos ante nosotros un panorama grandioso de la arena, de las ruinas de los grádenos y de los enormes muros que abarcaban todo el circo, recortándose majestuosos en el cielo. Jadeando por el rápido ascenso, nos detuvimos un instante, cautivados por el espectáculo, sin pensar en nuestra meta.

—Te falta poco para conseguirlo, espía del rey —nos despabiló desde la derecha la voz áspera y chillona de Dulcibeni.

En eso, un estruendo nos aterrorizó, e instantáneamente nos agachamos. Dulcibeni nos había disparado.

Luego, a pocos pasos de nosotros, cayó algo, con tal fuerza que nos provocó un nuevo estremecimiento. Me acerqué a gatas y encontré, casi hecha trizas, la pistola de Dulcibeni.

—He fallado dos veces, qué lástima. Ánimo, Melani, ahora los dos estamos armados.

Le tendí la pistola a Atto, que miraba pensativo hacia donde se hallaba Dulcibeni.

—Hay algo que se me escapa —comentó el abate mientras nos acercábamos al sitio del que habían salido tanto la voz como la pistola.

Había algo que yo tampoco entendía. Cuando subíamos la gran escalinata, me habían asaltado varias dudas. ¿Por qué Dulcibeni había alentado aquella extraña persecución a la luz de la luna, entre las ruinas del Coliseo, en la que perdía un tiempo precioso y se exponía a que los corchetes lo sorprendiesen en flagrante delito? ¿Por qué tenía tantas ganas de atraer al abate Melani hasta allá arriba, con la promesa de revelarle todo lo que Atto deseaba saber?

Entonces, cuando subíamos ya sin resuello los antiguos peldaños roídos por el tiempo, oímos el eco de gritos lejanos, algo así como el rumor de guerra de tropas que convergen sobre un objetivo convenido.

—Lo sabía —comentó el abate Melani acezante—. Era imposible que no acudiesen esbirros y rondines. Con esa carrera en carruaje, Dulcibeni no podía pasar inadvertido.

Las burlonas provocaciones de nuestra presa nos habían facilitado la búsqueda. Sin embargo, enseguida comprendimos que iba a costarnos mucho darle caza. Dulcibeni había trepado a un muro de sostén de los graderíos, que partía del pasillo en el que nos encontrábamos para ascender oblicuamente hasta un vano del muro perimétrico, situado casi en la parte más alta del Coliseo.

Allí estaba, cómodamente sentado en el espejo del vano, la espalda apoyada en la pared, con el maletín de las sanguijuelas bien sujeto entre los brazos. Era muy difícil encaramarse hasta esa altura, y confieso que lo admiré por su temeridad: al otro lado de aquel muro se abría tan espeluznante vacío, que caerse entrañaba irremisiblemente un final atroz. Aunque del suelo al vano había una altura equivalente a dos edificios, Dulcibeni no parecía en absoluto turbado. Así, tres universos espantosos y sublimes rodeaban al perseguido: la gran arena del Coliseo, el tremendo precipicio de la fachada y el cielo estrellado, que sellaba el teatro funesto y grandioso de aquella noche.

Justo entonces oímos en las cercanías voces y presencias extrañas: los esbirros debían de haber llegado. Nuestra presa distaba de nosotros lo que el ancho de una calle de tamaño medio.

—He ahí los salvadores del usurero de la tiara, de la fiera insaciable de Como —gritó Dulcibeni antes de estallar en una carcajada que juzgué forzada y falsa, fruto de la vesánica unión de la cólera y la euforia.

—Lo he entendido, ¿sabes? —dijo Atto.

—Dime, dime, Melani, dime qué has entendido —replicó Dulcibeni poniéndose en pie.

—Que el tabaco no es tabaco…

—Qué listo. ¿Sabes qué te digo? Tienes razón. Muchas cosas no son lo que aparentan.

—Tú inhalas esa extraña hoja seca, ¿cómo se llama…? —insistió Atto.

—¡Mamacoca! —grité yo.

—Vaya perspicacia, estoy asombrado —respondió cáustico Dulcibeni.

—Por eso no te cansas de noche —comentó el abate—. Pero, de día, estás irascible y necesitas tomar más, de modo que sigues metiéndotela por la nariz. Es entonces cuando te da por pronunciar largos parlamentos solo ante el espejo, y te imaginas que tu hija está a tu lado. Y cuando inicias uno de tus disparatados soliloquios sobre las coronas, te inflamas y nadie consigue pararte, porque esa hierba te sostiene el cuerpo, y además…, sí, además te posee la mente. ¿O me equivoco?

—Veo que te has dedicado a enseñarle a tu chico el oficio de espía, en vez de dejar que cumpla su natural destino de dilecto de los príncipes y maravilla de los espectadores —respondió Dulcibeni con una resonante risotada, para vengarse de mí.

Por otra parte, era verdad que había escuchado a escondidas a la puerta del jansenista y que se lo había contado todo al abate.

Dulcibeni dio un ágil brinco en el muro oblicuo, como si no existiese el precipicio que se abría a sus pies, y subió (no obstante el estorbo del maletín) a la parte más alta del muro de la fachada, el ancho de cuya superficie medía más de tres pasos.

Luego nuestro adversario se irguió casi majestuosamente muy por encima de nuestras cabezas. A pocos pasos de él, a su derecha, descollaba una enorme cruz de madera, más alta que un hombre, ubicada en la fachada del Coliseo como prueba de que el monumento había sido consagrado a la memoria de los mártires cristianos.

Dulcibeni miró hacia abajo, a la calle, y dijo:

—Ánimo, Melani, dentro de poco llegarán los refuerzos. En la calle veo un grupo de esbirros.

—Dime, pues, antes de que lleguen —lo instó Atto—. ¿Por qué quieres la muerte de Inocencio XI?

—Exprímete el cerebro —repuso Dulcibeni retrocediendo hasta el borde del muro. Atto, por su parte, empezaba a subir por la estrecha pared que conducía al muro perimétrico.

—¿Qué te ha hecho, maldita sea? —preguntó Atto con voz ahogada—. ¿Acaso ha deshonrado la fe cristiana, la ha cubierto de vergüenza e ignominia? Eso es lo que piensas, ¿verdad? Sí, Pompeo, porque eres un poseso como todos los jansenistas. Odias el mundo, Pompeo, porque no eres capaz de odiarte a ti mismo. —Dulcibeni no respondió. Atto, entre tanto, ceñido a la desnuda piedra, trepaba fatigosamente a la orilla del muro que llevaba al extremo superior, hacia su interlocutor—. Los experimentos en la isla —continuaba mientras se asía torpemente con brazos y piernas al borde del muro—, las visitas a la casa de Tiracorda, las noches en los subterráneos… Todo eso lo has hecho por una perrita bastarda medio infiel, pobre loco. Tendrías que estar agradecido a Huygens y al viejo baboso de Feroni por haberle hecho el honor de desgarrarle la alcachofa antes de descargarla en el mar.

Me quedé de piedra tras oír las crueles obscenidades que el abate Melani acababa de proferir. Luego comprendí: Atto estaba provocando a Dulcibeni para que estallase. Y lo consiguió.

—Calla, castrado, vergüenza de Dios, a ti sí que te desgarran, pero por el culo —gritó Dulcibeni desde lejos—. Ya sabía que te gustaba hundir tus vergüenzas en la mierda, pero ignoraba que también tuvieses la cabeza llena…

—Tu hija, Pompeo —aprovechó enseguida Atto—. El viejo Feroni quería comprarla, ¿no es cierto?

Dulcibeni lanzó un gemido de sorpresa. Sin embargo, se limitó a decir:

—Sigue, que vas por buen camino.

—Veamos… —jadeó Atto por el esfuerzo del ascenso, aunque estaba cada vez más cerca de Dulcibeni—. Huygens regentaba los negocios de Feroni; por lo tanto, tenía un trato asiduo con los Odescalchi, y también contigo. Un buen día ve a tu hija y se encapricha. El imbécil de Feroni, siguiendo su costumbre, se propone conseguírsela a toda costa. Ofrece a los Odescalchi un precio por ella, con la probable intención de revenderla cuando Huygens se aburra de la chica. Quizá la obtuvo del propio Inocencio XI, que en aquella época aún era cardenal.

—La obtuvo de él y de su sobrino Livio, almas malditas —lo corrigió Dulcibeni.

—Tú no pudiste oponerte legalmente —continuó Atto—, porque no quisiste casarte con su madre, una miserable esclava turca, de suerte que tu hija no te pertenecía a ti, sino a los Odescalchi. Entonces se te ocurrió un remedio: amenazar a tus señores con destapar un escándalo, una mancha sobre el honor de los Odescalchi. En una palabra, los extorsionaste. —Dulcibeni quedó en silencio, que esta vez parecía más que nunca una confirmación—. Sólo me falta una fecha —dijo Atto—. ¿Cuándo fue raptada tu hija?

—En mil seiscientos setenta y seis —respondió gélido Dulcibeni—. Tenía apenas doce años.

—Poco antes del cónclave, ¿no es así? —dijo Atto avanzando otro paso.

—Creo que has entendido.

—Se preparaba la elección del nuevo Papa, y el cardenal Benedetto Odescalchi, que en el cónclave anterior ha perdido por muy poco, ahora está empeñado en triunfar. Pero, con tu extorsión, lo tienes a tu merced: hay un secreto que, si llega a oídos de los otros cardenales, suscitará un enorme escándalo, y adiós elección. ¿Voy bien encaminado?

—No podrías estarlo mejor —replicó Dulcibeni sin ocultar su sorpresa.

—¿Cuál era el secreto, Pompeo? ¿Qué habían hecho los Odescalchi?

—Primero acaba tu historieta —lo invitó Dulcibeni con tono burlón.

El viento de la noche, más sensible a aquella altura, nos azotaba a todos sin tregua; yo estaba temblando, aunque no sabía si de frío o de miedo.

—Encantado —dijo Atto—. Creías que con la extorsión podrías evitar la venta de tu hija. Lo que conseguiste, en cambio, fue tu condena a muerte. Feroni, con la probable complicidad de los propios Odescalchi, rapta a tu hija, y así te cierra la boca el tiempo necesario para que Benedetto sea elegido Papa. Después intentas buscar a la chica. Pero no das muestras de mucha aptitud en la empresa.

—Recorrí Holanda de punta a cabo. ¡Dios sabe que no podía hacer más! —rugió Dulcibeni.

—No encuentras a tu hija, y eres víctima de un extraño incidente: un individuo te arroja por una ventana. Pero saliste ileso.

—Abajo había un seto, tuve suerte. Sigue.

Atto vaciló tras la enésima exhortación de Dulcibeni. Yo también me pregunté por qué estaba tan bien dispuesto a escuchar.

—Huíste de Roma, acosado y aterrorizado —continuó—. De lo demás ya estoy al corriente: te convertiste al jansenismo y en Nápoles conociste a Fouquet. Hay, sin embargo, algo que no se me alcanza: ¿por qué tienes que vengarte ahora, después de tantos años? Quizá porque… Oh, Dios mío, ahora caigo. —Vi al abate Melani llevarse una mano a la frente en ademán de sorpresa. Entre tanto, con equilibrismo audaz, había avanzado otro trozo de muro y ya estaba muy cerca de Dulcibeni—. Porque ahora se lucha en Viena, y si matas al Papa, la alianza de los cristianos se romperá, los turcos ganarán y devastarán Europa. ¡¿No es verdad?! —exclamó Atto con voz quebrada por el estupor y la indignación.

—Europa ya ha sido devastada, y por sus propios reyes —rebatió Dulcibeni.

—Ah, maldito loco —replicó Atto—. Tú querrías…, tú quieres. —Y estornudó tres, cuatro, cinco veces seguidas con tan insólita violencia que estuvo en un tris de abandonar a su presa y caer por el precipicio—. Maldición —dijo luego con despecho—. Antes sólo una cosa me hacía estornudar: las telas de Holanda. Ahora entiendo por qué no paro de estornudar desde que estoy en esa condenada posada.

Yo también comprendí: era culpa de los viejos trajes holandeses de Dulcibeni. De golpe, sin embargo, recordé que a veces Atto se había puesto a estornudar en cuanto me tenía cerca. Eso podía ocurrir, me dije, cuando acababa de salir del cuarto del jansenista. O también…

Pero el momento demandaba que dejase para más adelante mis reflexiones. Vi que Dulcibeni se movía en la parte alta de la fachada del anfiteatro, primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda, sin perder de vista el carruaje de Tiracorda.

—Tú todavía ocultas algo, Pompeo —gritó Atto, ya recuperado del ataque de estornudos y a horcajadas sobre el muro—. ¿Con qué conseguiste extorsionar a los Odescalchi? ¿Cuál es el secreto con el que tenías a tu merced al cardenal Benedetto?

—Ya no tengo nada más que decir —aseguró Dulcibeni volviendo a mirar el coche del arquiatra.

—¡Ahora no te hagas de rogar! Además, Pompeo, la historia de tu hija no se sostiene: es demasiado pobre para que decidas atentar contra la vida de un Papa. ¿Cómo se explica que, después de negarte a casarte con su madre, para vengarla hagas ahora todo esto? No, no se sostiene. Y, por si eso no bastase, este Papa es amigo de los jansenistas. Habla, Pompeo.

—No te incumbe.

—Tú no puedes…

—No tengo nada más que decir a un espía del Rey Cristianísimo.

—Claro, pero con tus sanguijuelas tú mismo querías hacerle al Rey Cristianísimo un gran favor: librarlo del Papa y de Viena a la vez.

—¿De verdad crees que Luis XIV compartirá la victoria de los turcos? —respondió Dulcibeni con ira—. ¡Pobre iluso! No, la marea otomana cortará también la cabeza del rey de Francia. Con los traidores no se tiene la menor contemplación: es la regla de los vencedores.

—¿Así que éste es tu plan de palingenesia, tu esperanza de recuperación de la pura fe cristiana, genuino jansenista? —le rebatió Atto—. Muy bien, acabemos con la Iglesia de Roma y con los soberanos cristianos, dejemos que los altares sean pasto de las llamas. ¡Volvamos a los tiempos de los mártires: degollados por los turcos, pero más seguros y fuertes en la fe! ¿Crees en eso? ¿Cuál de nosotros dos es el iluso, Dulcibeni?

Yo había aprovechado ese rato para alejarme de Atto y de Dulcibeni y llegar a una especie de terracita situada junto a la escalera por la que habíamos subido al primer piso; desde allí podía contemplar cuanto pasaba fuera del Coliseo, y así supe por qué Dulcibeni miraba hacia abajo con tanto interés.

Un grupo de esbirros rondaba el carruaje, y a lo lejos se oía la voz de Tiracorda. Algunos nos observaban: dentro de poco, me imaginaba y temía al mismo tiempo, subirían para prendernos.

De pronto me puse a temblar, pero no por el fresco vespertino, sino por un grito o, mejor dicho, por un coro feroz que se elevó en los alrededores del Coliseo, y por el estallido difuso que producía, al parecer, el lanzamiento de muchos palos y piedras.

La horda de los saqueadores de tumbas (que había, evidentemente, planificado bien la incursión) irrumpió aullando a toda carrera en el espacio que precede al Coliseo, armada de garrotes y estacas, sin permitir siquiera que los hombres del alguacil comprendiesen lo que estaba ocurriendo. La luz de las teas, con las que los esbirros trataban de alumbrar aquí y allá, nos ayudaba a ver mejor la escena.

La emboscada fue fulminante, bárbara y despiadada. Un pequeño grupo de agresores salió del arco de Constantino, otro se descolgó del muro que delimita los huertos que dan a las ruinas de la Curia Hostilia, y otro apareció por las ruinas del templo de Isis y Serapis. El grito guerrero de la chusma, alto y salvaje, dejó desconcertadas a las víctimas, sólo cinco o seis frente a unos adversarios que las doblaban en número.