12

Empezaba a comportarse más como una invitada, se doblaba la ropa, la dejaba bien apilada sobre mi tocador volcando sin querer todos mis potingues y mis alhajas. Los primeros días después de nuestro regreso intentamos comer en la cocina y mantener conversaciones, pero me di cuenta de que a ella no le iba eso, de modo que acabamos sentadas en el sofá viendo la tele mientras cenábamos. Yo a veces tiraba de microondas; todas aquellas comidas preparadas tenían el mismo toque dulzón, incluso las muy saladas. Le lavaba las piezas del extractor de leche y la ayudaba a etiquetar los biberones por fechas; ella sacaba fotos de las dos y luego las decoraba con una app llamada Heartify. Éramos dos crías jugando a estar casadas; nos encantaba cepillarnos los dientes juntas, como si estuviéramos acostumbradas a hacerlo. Puede que Clee pensara que yo ya había hecho todo eso antes porque mostraba una facilidad tardía para la cohabitación; se me ocurrían ideas a cada momento. El primer fin de semana compré una pizarra y la colgué junto a mi calendario, encima del teléfono.

—Para mensajes. La tiza está en ese plato. Hay de todos los colores, además del blanco.

—A mí todo el mundo me llama al móvil —dijo Clee—, pero puedo anotar los mensajes que te dejen. Bueno, si quieres que conteste. Normalmente dejo que salte el contestador.

—Puedes escribir todo lo que quieras en la pizarra. Podría servir para frases de ánimo, por ejemplo, escribir una cada domingo para la semana. —Con la tiza azul escribí «NO TE RINDAS» y luego lo borré—. Era solo un ejemplo. Podemos hacer turnos, una semana tú y otra yo.

—Yo no sé tantas frases de esas.

—O rayitas; si necesitas llevar la cuenta de algo, puedes hacerlo en la pizarra.

Me miró un momento, cogió la tiza violeta e hizo una pequeña marca en la esquina superior izquierda.

—Eso es —dije, devolviendo la tiza al plato.

—¿Quieres saber para qué es la rayita?

—¿Para qué es?

—Para cada vez que piense: «Te quiero».

Enderecé las tizas de modo que formaran hilera y luego levanté la vista. No, ella no sonreía, estaba seria y agitada. Comprendí que hacía mucho tiempo que deseaba decirle ese tipo de cosas a una mujer.

—¿Has visto que la he puesto arriba del todo? —dijo, sus labios pegados a mi oreja—. Así hay sitio de sobra para el futuro.

Tammy dijo que era el momento de probar a darle el pecho.

—A las cuatro le tocará otra vez. Primeriza, ¿verdad? La enfermera de servicio le explicará cómo hacerlo.

Miré a Clee. Tenía la vista fija en el techo.

Cuando llegamos a las cuatro había una enfermera nueva. Era joven, pelo corto, se llamaba Sue. Miró el historial.

—Así que es la primera vez que la madre —sus ojos se movieron entre Clee y yo— va a dar el pecho, ¿no?

—En realidad, no —respondió Clee con firmeza—. He decidido que seguiré con el sacaleches.

—Ah —dijo Sue.

Miraba a su alrededor con la esperanza de que otra enfermera lo hubiera captado.

—¿Lin es su apellido de casada? —le preguntó Clee, tocando la etiqueta con el nombre de la enfermera al tiempo que fruncía el ceño con picardía.

Sue Lin sonrió bajando la vista, jugueteó con el bolígrafo hasta que se le cayó al suelo.

—No… Bueno, sí, es que no estoy… En fin, no pasa nada si le da un biberón.

Clee se alejó contoneándose hacia la Isolette.

—¿No es importante que le dé de mamar? —dije—. ¿Para el vínculo y eso?

Sue se puso colorada.

—Por supuesto que sí. La próxima vez debería intentar darle el pecho.

Pero no fue así, se escabullía cada vez. Aprendí a sujetar el pequeño biberón como si fuera un lápiz, a rozarle los labios hasta que los abría, a dirigir la tetina contra el velo de su paladar.

«Es leche de Clee, no mía».

Juzgué importante atribuir el mérito a quien le correspondía. Jack chupaba y tragaba con los ojos clavados en mí.

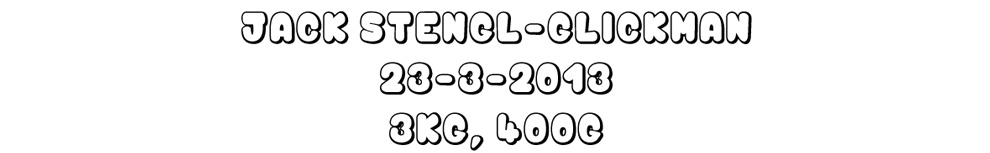

La fotografía que Clee eligió para anunciar el nacimiento fue la que nos hizo con el móvil al bebé y a mí. Mientras yo la diseñaba en el portátil, ella me masajeó los hombros con los nudillos.

—¿La letra no podría ser más divertida? —dijo.

—¿Quieres decir otro tipo de fuente?

—Quizá.

En plan de broma, elegí unas letras gordas como de dibujos animados.

—Queda bien —dijo.

Y tenía razón. Eran letras que transmitían amor a la vida, y ¿no era precisamente eso lo que se quería festejar?

Lo enviamos a todos los amigos de Clee, a sus padres, a Jim y al resto del personal de Open Palm, a parientes de ella y míos y a todo el que nos vino a la cabeza con excepción de Rick, porque no sabíamos dónde localizarlo. Rick debía de pensar que Clee y yo éramos lesbianas de toda la vida. Para el resto de la gente tuvo que ser un shock, pero todo el mundo envió la misma y apropiada respuesta: «Felicidades». Hubo algunos, como Suzanne y Carl, que no enviaron respuesta alguna. Mientras Clee dormía aproveché para mandar un e-mail a Phillip adjuntando el anuncio. A esas alturas él ya debía de saber lo de mi jovencísima amiga. Me quedé mirando su nombre en la pantalla. Claro que hay jóvenes y jóvenes. Dieciséis años era demasiado joven. Una pasada. Cogí el móvil y busqué la foto de la chica con la camiseta del caimán rastafari. ¿Quién podía ser? Porque Kirsten desde luego no era. De repente lo vi claro: no existía ninguna Kirsten. Aquel hombre que rozaba los setenta no suspiraba por ninguna quinceañera. Se me escapó una sonrisa: ¡los SMS eran solo un juego! Un simple juego entre adultos que lo consentían. Qué descarado era ese Phillip. Borré el anuncio y luego (control + V) lo volví a pegar. ¿Cómo plantear la cuestión? ¿Qué decir? ¿Era preferible llamar por teléfono? ¿Enviar un SMS? ¿Presentarme en su casa?

Me miré las manos; estaban agarradas la una a la otra como dos atolondradas damas de honor.

Pero ¿en qué estaba yo pensando?

Borré el e-mail, cerré el ordenador y apagué la luz. Clee estaba espatarrada en la cama como si estuviera cayéndose; me acurruqué junto a ella.

Hacia el final de la semana decidimos ir a Open Palm. Clee fue pasando el móvil y tanto Nakako como Sarah y Aya exclamaron «Qué monada» al ver las fotos de Jack y le dijeron que estaba muy delgada. A mí se me había acumulado el trabajo, pero Jim dijo que no me preocupara, que tenía seis semanas de baja maternal más los días de baja por enfermedad. Pero le costaba mirarme a los ojos.

—¿Quieres ver el nuevo banner de Kick It?

Lo desplegó en el suelo y yo llamé a Clee para que se acercara.

—¿Qué opinas, cielo?

—Yo de esto no entiendo ni papa, cari —respondió, al tiempo que me frotaba la espalda.

Miré disimuladamente a mi alrededor para calibrar las posibles reacciones. Michelle estaba roja como un tomate. Jim no levantaba la vista del suelo. Los demás estaban trabajando.

—Pues ahí está la gracia, cielo, que tú lo ves con otros ojos.

Jim me llevó a un aparte.

—Ya sabes que para mí no es ningún problema. Me alegro por ti.

—Gracias.

—Pero yo no soy el que manda.

—No te entiendo.

—Carl y Suzanne están aquí, hablando con Kristof en el almacén.

—¿Están en el almacén ahora?

—Sí, esperando a que os marchéis.

Salí a la calle y me dirigí hacia el almacén. Los divisé asomados a los ventanales, pero se echaron hacia atrás nada más verme. Le pedí a Kristof que se tomara diez minutos de descanso.

—No, mira. Puedes quedarte, Kristof —dijo Suzanne—. No te muevas de ahí.

Kristof se quedó inmóvil con un pie medio adelantado.

—Tu nieto es una preciosidad —dije, tendiéndole el teléfono a ella—. ¿Quieres verlo?

—¿Tú sabes lo que es una persona non grata? —intervino Carl.

—Sí.

—Quiere decir «persona ingrata» en latín.

Kristof fue a decir algo, pero se lo calló. Quizá sabía latín.

—Por el bien de Clee no te vamos a despedir, pero que quede claro que eres persona non grata. Ah, y ya no estás en la junta.

Kristof me miró para ver cómo reaccionaba. Me guardé el móvil. No era difícil ponerse en el lugar de ellos; habían confiado en mí y luego mira.

—La decisión de quedarse a Jack la tomó ella —dije.

Kristof miró a Suzanne y a Carl.

—No se trata del niño, sino de la inapropiada relación que mantienes con nuestra hija.

Kristof volvió rápidamente la cabeza hacia mí.

«Jack. Vuestro nieto se llama Jack».

—No sabéis nada de esa relación.

—Tenemos algo más que una ligera idea.

—No hemos practicado el sexo.

—Ya.

Tampoco Kristof pareció creerlo.

—El médico le ha dicho que hasta dentro de ocho semanas no puede mantener relaciones.

—¿Ocho semanas a partir de cuándo? —preguntó Kristof.

—Desde el parto.

Suzanne y Carl se miraron aliviados.

—Será el 18 de mayo —proseguí—. Por si queréis marcarlo en el calendario. Ese es el día en que realizaremos el coito. —Me di cuenta de que tal vez no era la expresión adecuada, pero seguí adelante—: Y el día siguiente, y el otro. Muchas veces al día, en todas las posturas imaginables, donde nos pille, seguramente incluso aquí.

Kristof soltó una exclamación de entusiasmo en sueco. Cuando reaccionó era demasiado tarde. Suzanne lo despidió en el acto. La cara le temblaba, arrepentida porque no había sabido cortar de raíz ciertas cosas cuando aún estaba a tiempo.

Llevábamos un ritmo. Dormíamos en casa, estábamos con Jack un par de horas, íbamos a hacer recados y a almorzar, volvíamos a casa para echar una siestecita, íbamos a ver a Jack una hora o así y sobre las ocho estábamos de vuelta en casa, veíamos la tele hasta las doce o la una y luego nos acostábamos. Dormíamos mucho porque habíamos encontrado una postura estupenda; Clee me abrazaba por detrás y nuestros cuerpos quedaban pegados como dos eses.

—Poca gente podría hacer esto —le dije, apretando sus brazos.

—Esto lo hace todo quisque.

—Pero no encajan tan bien como tú y yo.

—Con que sean dos, basta.

A veces la observaba cuando estaba dormida, la vitalidad de su carne, y me sentía abrumada por lo precario de querer a un ser vivo. Ella podía morirse por simple falta de agua. No parecía menos arriesgado que enamorarse de una planta.

Transcurridas dos semanas teníamos la sensación de haber vivido siempre así y nada más que así. Continuábamos besándonos a menudo, por regla general besitos cortos, toda una serie de ellos; un acrónimo de nuestros primeros y profundos besos. Lo cual, en cierto modo, era más íntimo porque solo nosotras conocíamos el significado de las siglas.

—No debemos meterles prisa para que nos dejen traerlo a casa —dijo Clee.

Besito.

—Desde luego, no.

Besito de vuelta. Otro más. Y un tercero. Ella apartó un poco la cabeza.

—Esta mañana presionabas un poquito.

—¿Sí? ¿Qué he dicho?

—Has dicho «No podemos esperar más». Y sí que podemos. Podemos esperar todo lo que haga falta si eso es lo mejor para él.

—Bueno, «todo lo que haga falta» tampoco. Jack no estará toda la vida en la UCI neonatal.

—Si es lo más conveniente, sí. Cuando nos digan que ya puede salir, nosotras les diremos: «¿Están un ciento doce por ciento seguros?».

Pero no ocurrió así; no hubo tal conversación. A Jack le hicieron una resonancia magnética y salió normal. Al día siguiente bebió sesenta mililitros de leche, hizo una caca normalísima y los médicos decidieron darle el alta. Tuvimos que rellenar papeles; le pusieron inyecciones. El doctor Kulkarni, en el momento de firmar los papeles de salida, dijo que la recuperación del bebé Stengl era completa.

—Pero ser un bebé tampoco cuesta mucho. Dentro de un año sabrán más cosas de él.

Clee y yo nos miramos.

—Pero si se ha recuperado del todo… —dije yo, tratando de que la voz no me traicionara.

—Sí, pero, como pasa con cualquier niño, no se sabe si puede correr hasta que corre.

—Ya. Entiendo. Y aparte de correr, ¿hay otras cosas que debamos vigilar a medio plazo?

—Oh, a medio plazo, ya entiendo. —Su cara se ensombreció—. Están pensando si su bebé tendrá cáncer, o si lo atropellará un coche, o si será bipolar, o si será autista, o si tendrá problemas con las drogas. Mire, pues no lo sé porque no soy adivino. Bienvenidas al club de padres y madres.

Giró en redondo y se alejó.

Clee y yo nos quedamos boquiabiertas mientras Carla y Tammy intercambiaban las miradas típicas de quien se conoce el paño.

—No se preocupen —dijo Tammy—, si algo va mal lo sabrán enseguida. Una madre siempre lo sabe.

—Asegúrense de que va cubriendo las etapas —dijo Carla—. Sonreír es la primera. Calculen que para el… —contó con los dedos— cuatro de julio ya debería sonreír. Y me refiero a sonrisas de verdad, no un rictus.

Abrió la bocaza dando paso a una boba sonrisita infantil y luego la reabsorbió. Tammy nos entregó a cada una un muñeco con la mandíbula movible y nos condujo a una sala con televisor. Clee y yo nos sentamos, medio aturdidas, cada cual con su bebé muñeco.

—RCP en bebés —susurró la enfermera al tiempo que pulsaba el «play» en el mando a distancia—. Cuando terminen, salgan.

Se alejó de puntillas y cerró la puerta suavemente.

Sentadas una al lado de la otra, vimos cómo una madre se acercaba a su bebé, que había dejado de respirar. «¿María?». Sacudía a la criatura. «¡María!». Su semblante traslucía pánico. Llamaba a Urgencias y luego, como no sabía hacer reanimación infantil, se quedaba allí esperando, berreando de mala manera mientras su hijita probablemente se moría allí sin más.

Nos pusimos a respirar como desesperadas en la boca de nuestro respectivo muñeco, le presionamos el pecho allí donde el uso había dejado una marca oscura. Nunca habíamos hecho una simulación con tanto ardor. Miré de soslayo a Clee preguntándome si se acordaría de aquellos vídeos que ambas habíamos visto tiempo atrás. En cierto modo, esto también era autodefensa. Ahora la pobre María se atragantaba con un grano de uva.

—No sé si puedo hacerlo —dijo Clee, dejando su muñeco a un lado.

—Sí que puedes. Ya casi estamos.

Pero ella me clavó una mirada en la que vi un significado específico e impronunciable. Hacer de madre. Clee no sabía si era capaz. Aparté la vista y seguí aporreando a mi bebé de plástico, una, dos, tres veces. Luego apliqué la oreja a su boca, para oír si respiraba.