II

Le crisi in Etiopia e Spagna

Con la rapida fine della guerra d’Africa, che fu veramente vittoria di tutto un popolo unito … sembrò ai capi militari responsabili che la situazione fosse meno grave e la minaccia di conflitto non più incombente; in conseguenza, il piccolo reparto dei mezzi speciali, appena costituito, venne tacitamente smobilitato. Errore grave…

Principe Junio Valerio Borghese1

Borghese divenne tenente di vascello nel luglio 1933, quando il regime fascista di Mussolini si era ormai consolidato da un decennio e Hitler era appena salito al potere in Germania. Poco dopo la promozione si imbarcò come comandante in seconda sul sommergibile Tricheco, salpato da Tobruk il 10 settembre 1935 con destinazione Mar Rosso. Insieme ad altri quattro sommergibili, il Tricheco doveva fungere da mezzo d’appoggio nella campagna d’Abissinia. Al ritorno, il suo equipaggio si guadagnò una menzione speciale da parte del sottosegretario alla Marina, l’ammiraglio d’armata Domenico Cavagnari.2

L’invasione italiana dell’Etiopia forse trova spiegazione soprattutto in un episodio: la sconfitta nella battaglia di Adua del 1896. Sebbene l’Italia (come la Germania) fosse diventata nazione troppo tardi per poter svolgere un ruolo da protagonista nell’età coloniale, quella di Adua fu la più cocente disfatta subita da uno Stato europeo nella storia del colonialismo, un’umiliazione che pesava sui leader italiani fin da allora, ma che solo Mussolini decise di vendicare inviando nuove legioni sul posto. Prendendo a pretesto un incidente di confine avvenuto a Ual-Ual, il Duce lanciò una campagna militare contro l’Etiopia, dando inizio alle operazioni il 2 ottobre 1935, dopo il fallimento di ogni tentativo di mediazione da parte della Società delle Nazioni.

La guerra d’Etiopia acuì le tensioni già esistenti tra l’Italia e le altre potenze europee, ma Mussolini era convinto che né in Francia né in Gran Bretagna vi fosse la volontà di giungere al confronto diretto e pertanto accelerò l’offensiva, nella speranza che la campagna si concludesse in breve tempo. Contro gli eserciti tribali sfoderò tutte le armi più moderne allora disponibili, tra cui gas asfissianti, unità aeree, mitragliatrici e mezzi corazzati, questa volta riuscendo ad avere la meglio sugli etiopi.

Tuttavia, un’aggressione tanto palese – la prima da parte di una potenza europea dopo la «guerra che doveva porre fine a ogni guerra» – non si addiceva allo spirito democratico dell’Europa e suscitò un tale coro di proteste che si profilò la seria possibilità di una guerra contro la più grande marina del mondo, la Royal Navy britannica.

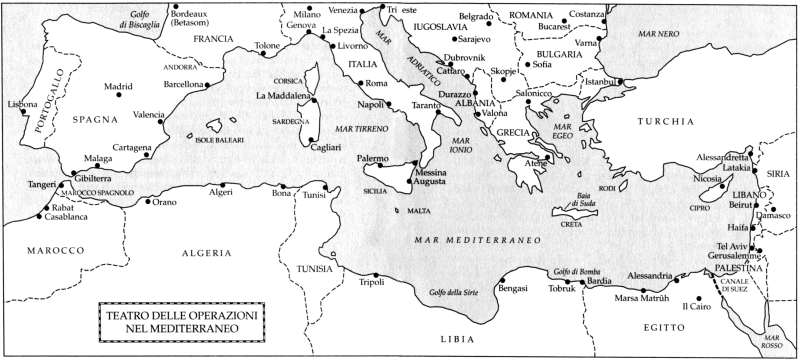

La Regia Marina era cresciuta nella sua ombra e la Gran Bretagna, come il Giappone, era considerata un punto di riferimento, un esempio dal quale apprendere l’arte del combattimento navale. Sfogliando i numeri della «Rivista marittima» pubblicati negli anni precedenti la Prima guerra mondiale, questo rapporto allievo-maestro risulta evidente, un rapporto che non era cambiato neppure durante la Grande Guerra e, anzi, aveva portato a relazioni ancora più strette con la Gran Bretagna. Ma se fino al 1935 l’Italia aveva preparato piani di guerra contro la Francia, la Iugoslavia e la Germania, dopo l’avventura africana Mussolini chiese al suo capo di stato maggiore di fare lo stesso contro la Gran Bretagna.3 La marina italiana, ovviamente, non possedeva le risorse necessarie per contendere il controllo del Mediterraneo alla Royal Navy, perciò il Duce faceva grande affidamento sulla Regia Aeronautica, la cui efficacia era però sopravvalutata.

Con Mussolini che seminava lo scompiglio in Europa e Hitler che si apprestava a rinnegare il trattato di Versailles, tutti gli eserciti europei si misero in stato d’allerta. Al pari di molti altri interessanti ritrovati tecnologici della Prima guerra mondiale, anche i mezzi speciali d’assalto italiani erano stati accantonati da anni. Nel corso della guerra italo-etiopica, il 27 novembre 1935, l’ammiraglio Aimone d’Aosta, su suggerimento del fratello, il duca Amedeo d’Aosta, sottopose alle autorità competenti una proposta che prevedeva l’utilizzo di motoscafi esplosivi che potevano essere trasportati fino a circa 10 miglia dall’obiettivo da idrovolanti del tipo Savoia-Marchetti SM55. Lo studio di fattibilità dell’operazione, effettuato dai capitani di fregata Giorgio Giorgis e Carlo Magottini, prevedeva l’impiego di sei motoscafi, ognuno dei quali munito di una testa di siluro esplosiva di 330 kg da lanciare contro la base nemica.4 Una volta che quest’ultima fosse stata raggiunta, il primo motoscafo avrebbe dovuto dirigersi a tutta velocità contro lo sbarramento difensivo e il pilota tuffarsi in mare 50-100 metri prima dell’impatto, lasciando proseguire il motoscafo verso l’ostruzione. Dal varco così aperto, le altre imbarcazioni si sarebbero dovute lanciare all’attacco colpendo le navi da guerra alla fonda.5

Per verificarne la trasportabilità sugli idrovolanti venne realizzato un simulacro in legno dei motoscafi, ma un esperimento effettuato nel marzo 1936 dimostrò che il trasporto aereo presentava notevoli difficoltà. Nel frattempo, il 15 giugno, ai cantieri Baglietto di Varazze fu commissionata la costruzione degli scafi di due MAS, mentre alla Cabi Cattaneo di Milano fu affidato il compito di realizzare le parti meccaniche. Per motivi di sicurezza, l’assemblaggio finale sarebbe stato effettuato dalla marina.

Quando, nel novembre 1936, vennero eseguiti i collaudi, uno dei due prototipi superò la velocità di 32 nodi. Ogni motoscafo pesava 950 kg ed era dotato di un motore Alfa Romeo da 2500 cc che sviluppava una potenza di 90 hp, in grado di dare un’autonomia di moto pari a circa 80 km alla velocità massima. Le imbarcazioni non raggiungevano il metro d’altezza, il che ne rendeva possibile il trasporto su idrovolanti.

Il «barchino» (il primo nome del nuovo mezzo) non era progettato per esplodere al momento dell’impatto. Piuttosto, era costruito con un cosiddetto «cannone», ossia una serie di piccole cariche esplosive posizionate dietro la prua che avrebbero tranciato in due lo scafo al momento dell’urto contro la carena della nave avversaria. La carica principale non esplodeva finché non si trovava ben sotto la linea di galleggiamento nei pressi del bersaglio, in modo da infliggere danni maggiori di quelli che sarebbero stati causati da uno scoppio in superficie. Per garantire l’esplosione era stato predisposto anche un dispositivo a orologeria, cosicché, nel peggiore dei casi, lo scoppio sarebbe avvenuto dopo un minuto e mezzo, quando il motoscafo spezzato giaceva ormai sul fondale del porto.

Negli stessi anni la vecchia TSR venne ripresa in considerazione soprattutto da Elios Toschi e da Teseo Tesei, che separatamente idearono un’unità semovente ispirandosi al mezzo d’assalto impiegato durante la Prima guerra mondiale. Cavagnari accolse entrambe le proposte e dai collaudi effettuati sui prototipi nacquero i due principali tipi di mezzo d’assalto utilizzati dagli italiani nel corso della Seconda guerra mondiale: l’SLC (Siluro a lenta corsa), detto «maiale», e l’MT (Motoscafo turismo), nome convenzionale e un po’ ingannevole del barchino.6 Conclusi gli studi e gli esperimenti, vennero messi in produzione i primi esemplari. Intanto, sul fronte della politica, ci fu una prima distensione dei rapporti internazionali, favorita dalla conclusione della campagna d’Etiopia.

Nello stesso periodo venne sviluppato un terzo metodo di attacco. Presso il 1° Gruppo sommergibili, la cui base era situata vicino al comando navale di La Spezia, cominciò l’addestramento di nuotatori scelti che dovevano entrare in acqua da unità di superficie e muoversi sul fondale marino trasportando cariche esplosive come la mignatta di Paolucci. Le esercitazioni si svolgevano principalmente a Porto Santo Stefano, La Spezia e Bocca di Serchio, una zona appartata alla foce del Serchio che si trovava nei pressi della tenuta reale di San Rossore, a debita distanza da occhi nemici. Contemporaneamente, a partire dal settembre 1935, il 1° Gruppo sommergibili iniziò a produrre i prototipi degli SLC ideati da Toschi e Tesei.

I due ingegneri navali vennero assegnati alle armi sottomarine e, quando terminarono il loro progetto e lo presentarono durante la crisi del Mediterraneo, ricevettero una pronta approvazione e il permesso di costruire un SLC. Con l’aiuto di trenta uomini del laboratorio di sommergibili si misero all’opera, anche se poterono dedicare alla realizzazione del progetto solo il tempo lasciato libero dalla loro regolare professione. Essendo ingegneri, poi, non furono autorizzati a comandare la loro invenzione.

Nell’ottobre 1935 il prototipo era pronto. Nonostante alcuni piccoli difetti di fabbricazione, il mezzo si rivelò perfettamente funzionante sia in vasca sia in mare, tanto che venne ordinato un secondo SLC, costruito in fretta e reso disponibile già per il gennaio 1936. Della nuova arma venne data una dimostrazione alla presenza dell’ispettore della costruzione navale, l’ammiraglio di squadra Mario Falangola, il quale fu così colpito dai risultati ottenuti da commissionare la fabbricazione di altri due SLC. Seppur approntati in breve tempo, i «maiali» rappresentavano un notevole passo avanti rispetto al modello elaborato anni prima da Rossetti. Certo, erano fabbricati principalmente con pezzi di siluri recuperati nei magazzini e adattati allo scopo, ma erano dotati di un volantino con lo sterzo e di un sistema di regolazione della velocità, nonché di parabrezza per proteggere gli operatori che li pilotavano.

La segretezza, ancora una volta, giocava un ruolo fondamentale, per cui vennero adottate tutte le misure necessarie a evitare fughe di notizie. In occasione della visita di Falangola a La Spezia, furono chiamati a occuparsi della sicurezza i carabinieri, che all’epoca avevano anche compiti di controspionaggio e che, mentre erano in corso i collaudi e le esercitazioni, ricevettero l’ordine di eseguire controlli su tutti i turisti, in particolare stranieri, che affluivano nella zona. Alla fine, gli operatori dei mezzi d’assalto furono costretti a spostarsi in una località fuori mano e scelsero la tenuta Salviati di Bocca di Serchio, dove furono messi a dormire prima in tende e poi in alloggi spartani. Ma il morale alto permise loro di superare tutti gli inconvenienti logistici.7 Sebbene le forze armate italiane fossero abitualmente sospettate di falle nei sistemi di sicurezza – una tendenza che si accentuò durante la Seconda guerra mondiale – in questo caso il segreto fu perfettamente mantenuto e risultò determinante per i futuri successi dei siluri con equipaggio.

Il lavoro di Toschi e Tesei proseguì fino all’estate del 1936. La campagna d’Etiopia si era conclusa nella tarda primavera di quell’anno e la situazione internazionale era migliorata, nonostante le sanzioni economiche imposte all’Italia dalla Società delle Nazioni, che non aveva perdonato a Mussolini il fatto di aver posto la comunità internazionale davanti al fatto compiuto dell’invasione dell’Etiopia e non era ancora pronta a valutare l’effettiva entità della minaccia costituita da Germania, Italia e Giappone. In ogni caso, i prototipi vennero chiusi nei magazzini e dimenticati fino alla crisi cecoslovacca del 1938, sebbene da alcuni documenti risulti che gli ufficiali erano tornati a mostrare un certo interesse per le armi d’assalto già nel 1937. La disinvoltura con cui Cavagnari decise di sospendere gli studi tecnici sui cosiddetti «mezzi insidiosi» si sarebbe rivelata un errore fatale, che avrebbe contribuito a decretare la sconfitta in mare dell’Italia da parte degli Alleati nel 1940.8

Naturalmente, resta aperto l’interrogativo su quale sarebbe stato l’esito di una guerra tra Italia e Gran Bretagna negli anni Trenta. Secondo alcune fonti, per avere la meglio l’Italia avrebbe dovuto disporre di un gran numero di mezzi speciali d’assalto da utilizzare nottetempo nei primi giorni di conflitto per sfruttare l’elemento sorpresa. Tuttavia, avendo solo qualche prototipo ancora da perfezionare, in realtà avrebbe potuto fare poco.

Il 10 settembre 1935 la flotta britannica era entrata nel Mediterraneo senza che la marina italiana potesse far nulla per impedirlo. Infatti, le uniche corazzate di cui disponeva erano due antiquate unità della classe Duilio, armate con cannoni da 320 mm e insufficienti a contrastare la Royal Navy (sarebbero entrate in cantiere per essere completamente restaurate solo nel 1937). A quell’epoca, le vecchie corazzate della classe Cavour erano in fase di ammodernamento e le due nuove della classe Littorio erano ancora nei cantieri, i quali si rivelarono molto lenti nel predisporre all’uso le navi da guerra.9

All’epoca, il regime fascista stava facendo ampia propaganda al potenziale distruttivo dell’aeronautica militare e per un po’ riuscì a intimidire gli inglesi. Corse voce che gli italiani stessero valutando l’ipotesi di ricorrere a squadre aeree suicide, accogliendo una proposta che prevedeva l’uso di vecchi bombardieri Fiat BR5. In realtà era solo un bluff, un’eventualità del tutto priva di fondamento che Mussolini fece deliberatamente credere ai britannici.10

Nel frattempo, la politica estera di Mussolini era sempre più vicina alle posizioni della Germania, una tendenza che si accentuò durante l’incombente crisi internazionale: la guerra civile spagnola. La sensazione che il pericolo di un conflitto in mare fosse svanito portò alla decisione di sospendere gli esperimenti sugli SLC e di chiudere i siluri in magazzino. Stessa sorte toccò ai mezzi d’assalto esplosivi che, terminati i collaudi, finirono disarmati nel campo d’addestramento di Cottrau, vicino a La Spezia. Tale decisione fu presa non soltanto a causa della mutata situazione internazionale, ma anche perché i piani di sviluppo per il futuro davano priorità allo studio delle grandi navi armate di potenti cannoni, con le quali la marina pensava di poter decidere l’esito della guerra sul mare.11

La guerra con l’Etiopia non si era ancora conclusa del tutto (i guerriglieri etiopi avrebbero combattuto fino alla caduta dell’impero italiano nell’Africa orientale) quando, il 17 luglio 1936, esplose la crisi spagnola. Il giovane generale Francisco Franco, allora governatore delle isole Canarie, e altri esponenti della destra spagnola insorsero contro il governo repubblicano di sinistra appena insediatosi nel paese, scatenando una guerra civile tra nazionalisti e lealisti (fedeli al governo).12

Italia e Germania intervennero in soccorso dei nazionalisti di Franco con forniture sempre più consistenti di armi, viveri e uomini. All’inizio di agosto, con Tangeri in mano alla marina repubblicana, emerse la necessità di disporre di aerei che dal Marocco trasportassero le truppe franchiste in Spagna. A rispondere all’appello furono gli JU52 tedeschi e gli SM79 italiani, che condussero il piano d’evacuazione con l’appoggio di alcuni velivoli spagnoli. Ai nazionalisti furono inviati aerei, truppe di terra e navi da guerra. La marina italiana mandò anche sommergibili per affondare i navigli che trasportavano rifornimenti destinati ai repubblicani. Tale contributo si rivelò di fondamentale importanza, in quanto i repubblicani avevano acquisito il controllo quasi totale della flotta spagnola dopo gli ammutinamenti organizzati dagli equipaggi.

La marina italiana si impegnò anche in missioni segrete, soprattutto con sommergibili. Fu in questo contesto che Junio Valerio Borghese apparve per la prima volta sulla scena mondiale. Nel 1937, infatti, ricevette l’incarico di comandante del sommergibile Iride (che pochi anni più tardi sarebbe stato il primo a effettuare una missione con gli SLC) e partecipò alle operazioni della forza navale inviata in appoggio dei nazionalisti spagnoli.

L’Iride faceva parte di una classe di dieci piccoli sommergibili costruiti durante la crisi abissina. Avevano un dislocamento di 695 tonnellate in emersione e di 855 in immersione, raggiungevano una profondità massima di 80 metri, sebbene nei casi d’emergenza potessero scendere ancora di più, e viaggiavano a una velocità massima di 14 nodi in superficie e di 7,5 nodi in immersione. Erano muniti di sei lanciasiluri da 533 mm e di dodici siluri. Come la maggior parte dei sottomarini italiani, potevano lanciare anche siluri da 450 mm, utilizzati su obiettivi di minori dimensioni per risparmiare. Ciò era possibile grazie a una gabbia di riduzione installata su un lanciasiluri a prua e su uno a poppa. In immersione, i sommergibili erano in grado di percorrere 74 miglia a una velocità di 4 nodi. L’Iride aveva un’autonomia di moto in superficie di circa 5200 miglia a 8 nodi, un equipaggio di 35 uomini e un cannone da 100 mm in coperta. Fu consegnato alla marina italiana il 6 novembre 1936.13

Quando salpò da Napoli il 24 agosto 1937, il tenente di vascello Borghese non sapeva ancora che stava andando incontro al primo evento decisivo della sua vita. Giunto in Sardegna, il 26 agosto puntò verso la Spagna per pattugliare la zona che gli era stata assegnata, tra Ibiza e Capo Sant’Antonio. Nelle acque spagnole, l’Iride avviò le procedure d’attacco contro otto navi, ma fece fuoco solo su due. La sera del 29 avvistò un mercantile che procedeva lento verso il porto di Valencia e l’attaccò due volte, senza successo. L’obiettivo viaggiava a una velocità stimata di 5 nodi ed entrambe le salve di siluri mancarono il bersaglio, la seconda da appena 600 metri. Quattro siluri andarono sprecati.

Contrariati, Borghese e gli uomini dell’equipaggio decisero di ritentare la notte successiva (fra il 30 e il 31 agosto), sferrando un attacco in superficie. Sarebbe stata la quinta volta fino a quel momento che un sommergibile italiano aggrediva un cacciatorpediniere lealista. Quattro sommergibili avevano lanciato un totale di sei siluri, uno dei quali aveva gravemente danneggiato il Churruca. Un solo sommergibile, il Finzi, era stato colpito a sua volta da una bomba di profondità e aveva riportato lievi danni.

Alle 20.45 del 30 agosto fu avvistata una sagoma scura, che fu erroneamente identificata con quella di un cacciatorpediniere lealista spagnolo della classe Sanchez Barzcaitegui. Si trattava, invece, del cacciatorpediniere britannico Havock, che presentava una certa somiglianza con la nave spagnola. L’Havock si stava dirigendo a sud di Valencia verso Gibilterra a una velocità di circa 15 nodi e aveva appena compiuto una deviazione di rotta per doppiare Capo Sant’Antonio.

Borghese eseguì le manovre per l’attacco portandosi a 5 nodi e alle 20.52 lanciò un siluro da 450 mm da una distanza di 700 metri. La sua scia fu vista a bordo dell’Havock, che virò in direzione dell’Iride ed evitò il siluro, passato a poppavia a una profondità di circa 3 metri. L’Havock illuminò il sottomarino, che si trovava in superficie a circa 350 metri di distanza. Secondo quanto raccontò in seguito l’equipaggio della nave inglese, il mezzo era emerso dopo il lancio del siluro, ma sappiamo che in realtà si stava immergendo dopo aver effettuato un attacco di superficie.14

L’Havock si mise sulle tracce del misterioso aggressore, seguendo le indicazioni del sonar di bordo, anche se segnalavano una posizione del sottomarino diversa da quella di avvistamento, e lanciò bombe di profondità nel punto segnalato. Non riuscì a danneggiare l’Iride, che nel frattempo si era rapidamente immerso. Fu questo il primo uso bellico del sonar.15

L’Havock accerchiò la zona e all’1.30 ricevette un altro impulso, a circa 3 miglia dal punto del primo attacco. Si trattava quasi sicuramente dell’eco di un sottomarino. Furono sganciate altre bombe di profondità, senza risultato. Mentre Borghese manovrava l’Iride nell’oscurità per mettersi in salvo, si unirono all’inseguimento altri tre cacciatorpediniere britannici, l’Hyperion, l’Hotspur e l’Active (quest’ultimo non dotato di sonar), appoggiati dall’incrociatore leggero Galatea, battente l’insegna del comandante dei cacciatorpediniere della Flotta mediterranea, l’ammiraglio di divisione James Somerville. Al mattino i rinforzi erano ormai in posizione e alle 7.08 il Galatea fece decollare un idrovolante per facilitare le ricerche.16

Borghese sfuggì a nove ore di inseguimento non solo perché adottò la tattica giusta, ma anche perché il sonar non aveva funzionato a dovere, il che indusse Somerville a proporre le modifiche che più tardi furono apportate.17 Nel suo rapporto all’ammiragliato, il comandante inglese espresse la propria delusione per la fuga di Borghese scrivendo: «Ritengo che l’ufficiale al comando dell’Havock abbia mostrato scarsa capacità di giudizio non cogliendo l’occasione fornitagli dall’avvistamento di un sommergibile a soli 350 metri di distanza e non lanciando subito un attacco con bombe di profondità che, ne sono certo, avrebbero affondato e portato in superficie il sommergibile».18

Borghese tornò a Napoli il 5 settembre. Lì, gli uomini dell’equipaggio furono messi in isolamento per evitare la diffusione di notizie sulla situazione in Spagna e sull’episodio che aveva visto coinvolto l’Iride. La marina italiana era sotto il fuoco delle critiche, poiché l’incidente aveva scatenato le proteste della comunità internazionale a causa dei sommergibili non identificati che attaccavano le navi cariche di rifornimenti dirette nella Spagna repubblicana. Fu questo il primo scandalo nel quale Borghese fu implicato. Insieme all’affondamento in pieno giorno del mercantile britannico Woodford da parte di un sottomarino in emersione, il Diaspro, l’episodio dell’Havock suscitò in Gran Bretagna un notevole fastidio nei confronti dell’Italia e della sua guerra di pirateria. Ma a essere irritati con gli italiani erano soprattutto i russi e i francesi per le perdite subite nel corso delle missioni al largo dell’Africa settentrionale. I russi chiesero che i responsabili fossero puniti e che l’Italia pagasse per i danni inflitti. Ciano, allora ministro degli Esteri, fu dunque costretto a ordinare a Cavagnari di sospendere le azioni navali nel teatro bellico spagnolo.19

Gli inglesi furono più misurati, ma il 4 settembre l’ammiraglio Somerville fece visita al comandante delle forze italiane in Spagna, l’ammiraglio di divisione Alberto Marenco di Moriondo, la cui insegna sventolava sul vecchio incrociatore Quarto. Moriondo riferì che il collega era perfettamente consapevole del fatto che a sferrare i due attacchi contro l’Havock e il Woodford erano stati i sommergibili e che di certo questi non erano repubblicani. «L’attacco è stato condotto talmente bene» disse «da escludere a priori trattarsi di sommergibile rosso», lasciando intendere di sapere che l’Iride era italiano perché dopo l’aggressione non si era ritirato verso un porto repubblicano spagnolo. Somerville ci tenne anche a far presente che gli inglesi avrebbero potuto affondarlo, ma che avevano preferito risparmiarlo. Borghese aveva esaurito una delle sue sette vite.

Una delle cose più interessanti che emersero dall’incontro fu la scoperta che le navi inglesi erano in grado di individuare e seguire il sommergibile italiano in immersione procedendo a una velocità di 20 nodi, una capacità prima sconosciuta. Dopo il colloquio con Somerville, Moriondo ricevette un altro ufficiale della Royal Navy, il capitano di vascello D.W. Boyd, comandante della II flottiglia cacciatorpediniere sulla Hardy. All’alba del 1° settembre, Boyd e la Hardy erano giunti insieme all’Hyperion nel tratto di mare in cui era in corso la caccia all’Iride. Boyd chiarì che l’inseguimento era durato dieci ore, un risultato reso possibile soltanto dall’utilizzo di uno strumento diverso dall’idrofono, che era efficace esclusivamente a bassa velocità.20

Il piccolo cacciasommergibili di 334 tonnellate Albatros, costruito nel 1934, aveva installato il primo sonar sperimentale italiano, con il quale erano stati fatti esperimenti nel corso della guerra civile spagnola. Vista l’abilità delle navi inglesi nell’inseguire l’Iride, gli italiani ora sospettavano che la Gran Bretagna disponesse di dispositivi analoghi.21 Un altro interessante elemento venuto alla luce riguardava il fatto che l’OIC (Operational Intelligence Centre) dell’ammiragliato britannico era a conoscenza almeno in parte dei movimenti e delle missioni dei sommergibili italiani. Attivo già nel giugno 1936, l’OIC era una sorta di centro di smistamento delle informazioni che pervenivano dalle zone in cui erano in corso combattimenti.

I sommergibili italiani usavano il cifrario manuale Sm19/S, regolarmente letto – secondo lo storico Franco Bargoni – dalla Gc&Cs (Government Code & Cypher School) britannica. Ma se gli inglesi erano a conoscenza dei movimenti degli avversari, è probabile che tali informazioni provenissero soprattutto dalle intercettazioni dell’intenso traffico radio effettuate dai servizi segreti o forse a livello diplomatico. Pare infatti che i cifrari manuali generalmente usati dai sommergibili non fossero ancora stati decodificati in quel periodo.22 Certo è che i britannici riuscirono spesso, anche se non sempre, a intercettare e localizzare i dispacci radio dei sottomarini con stazioni di telemetria. La campagna sottomarina del 1937 insegnò all’OIC anche che la Gc&Cs doveva limitarsi a mandare le decifrazioni «grezze», a prescindere che fossero chiare o meno, una precisazione che si rese necessaria perché la Gc&Cs dava la propria interpretazione dei segnali senza avere accesso a tutti i dati a disposizione dell’OIC e spesso travisava il contenuto dei messaggi.23

Il 1° settembre 1937 a Nyon si tenne un incontro – la cosiddetta «conferenza di Nyon» – per decidere le contromisure da adottare contro la pirateria sottomarina nel Mediterraneo e, alla fine del mese, l’Italia fu costretta a sottoscrivere l’accordo stipulato in quell’occasione e ricevette perfino una zona da pattugliare contro i sottomarini «pirata».

La quarantena imposta a Borghese dopo il rientro in patria fu molto breve, anche se il principe sembrava aver perduto credito presso Mussolini, profondamente irritato per il chiasso suscitato dall’attacco a livello internazionale. In quel periodo, il Duce era alle prese con diverse difficoltà, pertanto l’Iride rimase ormeggiato per qualche ora a un remoto molo di Napoli e poi venne inviato a Taranto per essere riparato. Il giorno in cui giunse nel capoluogo campano, un motoscafo si avvicinò subito per scortare il sommergibile lontano dal porto, mentre Borghese, prelevato da un’auto, venne portato prima dal comandante della base di sommergibili e poi a Roma. Vista l’accoglienza che gli riservarono gli ufficiali della marina, Borghese si aspettava le conseguenze peggiori e molto probabilmente non era lontano dal vero. Ma una nuova serie di eventi cambiò la situazione.

Dopo il grande scompiglio causato da Borghese, Mussolini venne a sapere che gli inglesi avevano commentato che l’attacco era stato condotto molto bene e, di conseguenza, cambiò completamente atteggiamento. Anziché condannarlo per il suo comportamento, assegnò a Borghese la medaglia di bronzo e agli uomini dell’equipaggio la croce di guerra.24 L’attività di Borghese in Spagna non era finita. Pochi giorni più tardi, salpò da Cagliari per raggiungere, il 23 settembre 1937, la base navale nazionalista di Soller, nei pressi di Palma di Maiorca. Il suo Iride, detto anche L3 («L» stava per «legionario»), batteva bandiera nazionalista e fu ribattezzato Gonzales Lopez. A bordo c’era anche un ufficiale spagnolo, il tenente di vascello Antonio Calin.

I quattro sommergibili italiani presenti nella base furono in un primo tempo inattivi, ma ben presto ripresero le operazioni di pattugliamento, questa volta secondo regole di ingaggio più rigide, adottate per evitare nuovi incidenti internazionali dopo che l’Italia aveva dato il proprio assenso alla politica di antipirateria decisa alla conferenza di Nyon. Le zone assegnate all’Italia erano molto estese, ma tutte poste a notevole distanza dalle coste spagnole, il che significava che i sottomarini italiani «non identificati» potevano intercettare solo le navi dirette dall’Egeo al Mediterraneo occidentale.

Alle numerose missioni che condussero partecipò anche il Gonzales Lopez nelle quattro settimane in cui Borghese si trattenne nella base di Soller. Ciò è importante per spiegare un altro incidente che, il 3 ottobre 1937, vide coinvolto vicino a Capo Sant’Antonio il cacciatorpediniere inglese Basilisk. Il comandante della nave raccontò di aver respinto un attacco sottomarino con bombe di profondità. Il cacciatorpediniere Boreas, che incrociava lì vicino, non aveva visto alcun siluro, quindi, anche se i giornali montarono un nuovo scandalo scagliandosi contro l’ennesima azione di pirateria, il clamore ben presto si spense e si fece strada l’ipotesi che quello che il Basilisk aveva individuato fosse non un siluro, bensì un delfino. Tuttavia, nel 1968 Borghese pubblicò in Spagna un libro nel quale, ripercorrendo la storia dei sommergibili italiani nella guerra civile, dichiarò di essersi trovato lì, di aver attaccato il Basilisk e di aver registrato, in seguito all’attacco con le bombe di profondità, due morti e quattro feriti a bordo. Pur con date e nomi cambiati, sembrava riferirsi proprio a quell’incidente, anche se i particolari del suo racconto non sono mai stati verificati.

Franco Bargoni, che in quel periodo scriveva per l’Ufficio storico della marina militare, ha sostenuto che, stando alla documentazione, il 3 ottobre 1937 Borghese non era in servizio attivo nella base spagnola e dunque non poteva aver partecipato all’attacco del Basilisk. Ma per l’autorevole storico navale Giorgio Giorgerini, noto per i suoi resoconti solitamente equilibrati, qualche dubbio rimane. Riferisce infatti che Borghese era piuttosto abituato alle operazioni segrete e che l’assenza di documenti relativi alle azioni che potrebbe aver compiuto all’epoca non significa necessariamente che esse non abbiano avuto luogo. «Insomma» scrive Giorgerini «il caso Basilisk-Borghese rimane senza soluzione.» Se il principe avesse mentito su questo punto, allora sarebbe lecito nutrire dubbi su altre imprese di cui si fregiò in seguito, in particolare sull’attacco alla corazzata sovietica Novorossiysk, nel 1955. Ma come per molti episodi della sua vita, anche in questo caso si può soltanto concludere che il fatto non è provato, ma certamente verosimile.25

Borghese rientrò in Italia l’11 novembre 1937, per un guasto all’ecoscandaglio che non poteva essere riparato sul posto. Il 5 gennaio 1938 fece ritorno in Spagna con il Gonzales Lopez. La missione successiva si concluse con un insuccesso, anche perché le norme sulla caccia ai mercantili fissate dopo la campagna per la lotta alla pirateria erano piuttosto difficili da rispettare. In sostanza, gli attacchi notturni potevano avvenire solo all’entrata dei porti, poiché i comandanti dei sottomarini dovevano essere certi che la nave si trovasse in acque territoriali e fosse diretta verso un porto repubblicano.

Il 14 gennaio 1938, il Gonzales Lopez, o Iride che dir si voglia, salpò per pattugliare la costa, rimanendo quasi sempre a quota periscopio nelle acque davanti a Castellon de la Plana, Valencia, Capo Sant’Antonio e Capo Oropesa. Un giorno lo passò tra Denia e Gandia e un altro tra Valencia e Sagunto. I risultati delle imboscate furono deludenti: i porti erano affollati di navi da trasporto e i vascelli spiati da Borghese battevano tutti bandiera britannica ed erano solo raramente attaccabili. Inoltre, Borghese poteva attaccare solo in un raggio di 3 km dalla costa, in acque basse. Va notato, però, che non c’erano scorte antisommergibili, né altre attività e che Borghese lanciò quattro siluri mancando il bersaglio.

Più in generale, furono deludenti i risultati ottenuti dal complesso dei sommergibili italiani impiegati durante la guerra civile spagnola. Le loro prestazioni avrebbero dovuto richiamare l’attenzione del «comitato di ammiragli» della marina italiana, che successivamente avrebbe potuto fare buon uso dell’esperienza acquisita. Nel rapporto del 16 giugno 1937, l’addetto navale tedesco riconosceva all’Italia il merito delle operazioni condotte nel golfo di Napoli (dove erano stati affondati diversi mercantili), ma faceva notare come la sua marina avesse ancora «molto da imparare in termini di addestramento» e come fosse «troppo ligia» a un «rigido codice di condotta». Aggiungeva, infine, che «le esercitazioni di guerra non sono ancora eseguite nelle difficili situazioni cui noi ora siamo abituati».26

Nel suo rapporto, Borghese disse che, in due casi, i siluri non erano partiti a causa di problemi meccanici e che dei due che erano partiti uno probabilmente si era arenato sul litorale e l’altro era stato schivato. «Il mare molto calmo, il chiarore della luna e la perfetta visibilità hanno reso difficili gli attacchi notturni in superficie» ebbe a scrivere in seguito. Nondimeno, l’assenza di ostacoli e di azioni antisommergibili era un sogno divenuto realtà per un comandante di sommergibili e la missione che gli era stata affidata non poteva considerarsi una vera esperienza di guerra.27 Il 23 gennaio, Borghese tornò alla base di Soller e il 5 febbraio 1938 lasciò la Spagna per rientrare in Italia.

In patria il suo operato fu valutato in vario modo. Il comandante dei sommergibili «legionari», il capitano di corvetta Francesco Baslini, nel suo rapporto giustificò il fallito lancio di due dei siluri di Borghese. La sua opinione era condivisa dall’ufficiale di collegamento con la marina nazionalista spagnola, il capitano di corvetta Stefano Pugliese, capo dell’MNI (Missione navale italiana). Il capitano di vascello Giovanni Ferretti, comandante dell’MNI in Spagna, però, sospettò che le cattive prestazioni di Borghese fossero solo in parte attribuibili alle circostanze avverse. Ferretti riconobbe «la spiccata attitudine offensiva del comandante Borghese», ma scrisse anche:

Lancio del 19 …

… Pur non attribuendo in modo assoluto il mancato bersaglio a errore di lancio, ritengo con molta probabilità che si tratti di ciò.

Lancio del 22 – 13.00

… Il comandante avrebbe dovuto tener conto del poco fondale. Sono però da attribuirsi allo stesso le attenuanti dovute alla ristrettezza della zona costiera costituita dalle acque territoriali.28

Borghese non era ancora entrato nella nuova dimensione dei mezzi speciali d’assalto, ma nella campagna di Spagna aveva dato prova di possedere l’aggressività giusta per svolgere operazioni con quel tipo di armi. Quando nel Mediterraneo scoppiò la guerra totale, al giovane comandante di sommergibili non sarebbero mancate le occasioni per dimostrare la propria audacia e la propria inventiva.