X

Ultimi attacchi prima dell’armistizio

Mentre la marina italiana era in costante ritirata, la X flottiglia avanzava.

Marshall Pugh1

Ai primi di novembre del 1942, gli Alleati lanciarono l’operazione Torch, una serie di invasioni del Marocco e dell’Algeria che in breve tempo schiacciò la resistenza francese di Vichy e segnò l’inizio della fine per l’Asse in Africa. Rommel era in piena ritirata da El Alamein, inseguito attraverso la Libia dall’VIII armata britannica. Per scongiurare il pericolo che tedeschi e italiani rimanessero schiacciati in una morsa e creare nel contempo un nuovo bastione nella parte dell’Africa più vicina alla Sicilia, l’Asse trasferì con imbarcazioni e aerei nuove milizie in Tunisia, riuscendo nel suo duplice intento e prolungando così di altri sei mesi la guerra nell’Africa settentrionale.

In seguito agli sbarchi avvenuti nell’ambito dell’operazione Torch, la X MAS organizzò l’operazione NA1 contro il porto di Algeri che, dalle informazioni raccolte, risultava gremito di navi. A svolgerla sarebbe stata una forza congiunta di siluri umani e «uomini gamma», trasportati sul posto dal sommergibile Ambra al comando di Mario Arillo. Gli «uomini gamma» avrebbero attaccato mercantili e navi da guerra leggere quali cacciatorpediniere, mentre le navi da guerra più pesanti sarebbero toccate agli SLC, che per l’occasione furono dotati per la prima volta di due teste esplosive da 150 kg ciascuna.

L’Ambra salpò da La Spezia il 4 dicembre 1942, giungendo al largo di Algeri tre giorni più tardi. Arillo attese per altri tre giorni che le condizioni meteorologiche migliorassero, poi, l’11 dicembre, iniziò l’avvicinamento al porto. Ma i cacciatorpediniere che pattugliavano la zona e la rottura del piombino dello scandaglio lo costrinsero a navigare alla cieca, facendolo cozzare contro rocce e relitti sommersi. Quando si arrestò sul fondo a 18 metri, Arillo pensò di trovarsi nel punto giusto, tuttavia da un controllo con il periscopio si accorse di essere ancora troppo distante dalla costa. Continuò ad avanzare nella rada, raggiungendo infine quella che gli parve la zona adatta per rilasciare gli assaltatori subacquei e gli SLC.

Erano le 22.00 e l’Ambra si trovava tra sei navi da carico, a circa 2000 metri dall’imboccatura del porto. Alle 22.24, nonostante alcuni ritardi dovuti a inconvenienti tecnici con l’attrezzatura, dieci sommozzatori erano stati messi a mare e un’ora più tardi vennero lanciati i tre SLC.

Il sommergibile attese sul posto fino alle 3.00, ma a quell’ora il porto era ormai in stato d’allarme e Arillo rischiava di essere avvistato. Poiché nessuno degli assaltatori era tornato, l’Ambra si allontanò in fretta, facendo rotta verso La Spezia.

Al comando dei dieci «uomini gamma» c’era il tenente di vascello Agostino Morello, il quale aveva ricevuto da Borghese l’ordine di mandare due uomini contro ogni nave mercantile superiore alle 10.000 tonnellate. La squadra era così composta: sottufficiale Oreste Boretti; sergente granatiere Luigi Rolfini; sergenti bersaglieri Alberto Evangelisti e Gaspare Ghiglione; sottocapo palombaro Giuseppe Feroldi; sottocapo cannoniere Evideo Boscolo; fuochista Rodolfo Lugano; marò sommozzatore Giovanni Lucchetti; fante Luciano Luciani. Si può vedere come, a quell’epoca, si fosse cominciato a prendere i sommozzatori dai diversi corpi delle forze armate.2

L’equipaggio del primo SLC era composto dal tenente di vascello Giorgio Badessi e dal sottufficiale palombaro Carlo Pesel, il cui apparecchio si guastò quasi subito, cosicché loro non furono in grado di attaccare. Dopo aver tratto in salvo un «uomo gamma», si diressero verso riva, dove più tardi furono catturati.

Il secondo SLC, pilotato dal tenente del genio navale Guido Arena e dal palombaro Ferdinando Cocchi, partì svantaggiato perché Arena era in preda a un forte mal di mare. Ciononostante, riuscì a collocare entrambe le cariche sotto un piroscafo prima di tentare di tornare sull’Ambra. Dopo un’ora di vane ricerche, la coppia salvò altri due uomini (Luciani e Ghiglione) con gli esplosivi ancora addosso. Anche questa squadra fu fatta prigioniera.

Il terzo SLC, con il guardiamarina Giorgio Reggioli e il palombaro Colombo Pamolli, puntò verso una nave che sembrava una petroliera e l’attaccò. Non trovando le alette di rollio, gli operatori fissarono una delle due cariche sull’elica sinistra e regolarono la spoletta sull’1.35. Poi raggiunsero un’altra nave e alle 2.15 attivarono la spoletta della seconda carica. Di tutta l’operazione, questa fu l’azione svolta nella maniera più impeccabile. Ma neppure Reggioli e Pamolli riuscirono a trovare l’Ambra e dovettero portarsi a terra, dove furono catturati. Tutti e tre gli SLC furono distrutti prima che gli equipaggi toccassero terra.

Morello, il capogruppo degli «uomini gamma», a un certo punto attirò l’attenzione di un riflettore, ma si salvò grazie al fatto che aveva fuori dall’acqua solo la testa, nascosta tra le alghe. Dei dieci assaltatori subacquei, sei portarono a termine la loro missione, mentre quattro dovettero desistere a causa di varie difficoltà. Di questi, tre (Ghiglione, Luciani e Lugano) furono tratti in salvo dagli SLC con le cariche inutilizzate. Il quarto, Lucchetti, fu fatto prigioniero dall’equipaggio del piroscafo che Morello stava attaccando, cosa che mise il porto in stato d’allerta generale.

Stando al rapporto di Morello, i risultati dell’operazione furono inferiori alle attese perché non tutta la squadra aveva lo stesso livello di addestramento; alcuni provenivano dall’esercito e soffrivano di mal di mare. Tuttavia, a partire dalle 5.00, sulle navi in porto si scatenò una serie di esplosioni. Il piroscafo Berto (1493 tonnellate) fu affondato, mentre l’Ocean Vanquisher (7174 tonnellate), l’Empire Centaur (7041 tonnellate) e l’Armattan (6587 tonnellate) riportarono gravi danni.3 Complessivamente, nella rada di Algeri furono messe fuori uso più di 22.000 tonnellate di navi alleate.

Sulla costa algerina aveva destato l’interesse di Borghese anche il porto di Bona, un’importante base logistica contro la quale fu organizzata un’azione congiunta. Le operazioni BO, G1 e Beta – i nomi in codice dei differenti attacchi nei quali si articolava l’assalto – dovevano essere condotte da tre MTSM al comando di Agostino Calosi (che ritroveremo dopo l’armistizio), con l’appoggio di MAS. Una volta penetrati nel porto, i tre MTSM avrebbero scaricato 16 operatori N (nuotatori) incaricati di arrecare il maggior danno possibile al campo d’aviazione di Bona, mentre i barchini esplosivi avrebbero trasportato tre «uomini gamma» verso i mercantili da minare.

L’azione seguiva a ruota il raid di Algeri ed era alquanto complessa. All’epoca, Borghese era responsabile del reparto subacqueo della X MAS, non di quello di superficie. Inoltre, la collaborazione con le forze aeree, come al solito, venne a mancare, in quanto il previsto bombardamento su Bona non ci fu.

Partito da Biserta alle 17.00 del 12 dicembre 1942, il capitano di corvetta Salvatore Todaro raggiunse l’isola La Galite. Vi arrivò con un motosilurante e tre «uomini gamma», ma dovette annullare la missione per le avverse condizioni del mare. Il giorno seguente giunse il Cefalo, con a bordo gli MTSM 230, 258, 260 e 264. Poiché il comando navale italiano in Tunisia non aveva inviato i MAS di scorta ai barchini esplosivi, Todaro decise di attaccare con tre MTSM: uno pilotato da lui stesso, un altro da Ungarelli e il terzo, che si guastò poco dopo l’inizio dell’incursione, dal tenente di vascello Corrado Dequal. Tuttavia, ancora una volta, il mare mosso lo costrinse a rinunciare.

Rientrati alla Galite, gli uomini della X MAS furono aggrediti da due aerei alleati che danneggiarono gravemente il Cefalo, misero fuori uso gli MTSM e uccisero Todaro, addormentato in cuccetta. Il gruppo tornò a Biserta, dove il 15 dicembre si ricongiunse all’autocolonna Giobbe, che adesso era di stanza lì.

La mattina del 18 febbraio 1943, gli Alleati furono avvertiti di un attacco che gli italiani stavano preparando ai danni del traffico navale al largo della Tunisia. A permettere loro di entrare in possesso di queste informazioni riservate fu non solo l’Ultra, ma anche la collaborazione di «agenti del SIS operanti da Roma», a riprova del fatto che la X MAS non aveva tutti i torti a insistere sulla necessità di mantenere il massimo riserbo sulle proprie operazioni anche negli ambienti italiani.4 In effetti, la notte del 7 febbraio, il sommergibile Malachite aveva sbarcato alcuni sabotatori sulle coste tunisine, ma era stato affondato sulla via del ritorno a Cagliari e l’azione aveva dato pochi frutti.

Sebbene la campagna d’Africa si stesse avviando a un’amara conclusione per l’Asse, nell’aprile 1943 la X MAS tentò ancora una volta di penetrare nel porto di Bona. La notte del 6 aprile, tre MTSM partiti dalla Galite cercarono di raggiungere Bona per scaricare alcuni «uomini gamma», ma all’entrata del porto il rumore dei motori mise in allarme gli Alleati e l’operazione dovette essere annullata. Gli uomini della X MAS ripartirono per l’Italia il 9 maggio 1943, quando le forze dell’Asse in Tunisia avevano ormai iniziato la resa in massa, conclusasi quattro giorni più tardi.

Torniamo ora a Gibilterra e agli ulteriori attacchi pianificati contro il suo porto.

Dopo la sfortunata operazione del dicembre 1942 costata la vita a Visintini, passarono mesi prima che la X MAS ricostruisse una squadra sull’Olterra e cercasse di organizzare un altro attacco contro le navi nei pressi della rocca. Questa volta fu nominato capogruppo il capitano di fregata Ernesto Notari, il quale, insieme al tenente del genio navale Emilio Tadini e ai palombari Ario Lazzari, Eusebio Montaleoni e Salvatore Mattera, giunse in aiuto dell’unico superstite della precedente azione, Cella.

Gli efficaci sistemi di sorveglianza adottati dalla Royal Navy per proteggere le proprie navi e il porto costrinsero il personale stanziato sull’Olterra a scegliere come bersagli i bastimenti che sostavano nella baia di Algeciras. La morte di Visintini, infatti, aveva dimostrato l’impossibilità di forzare il porto interno sotto la rocca, dove solitamente erano ancorate le navi da guerra più importanti.

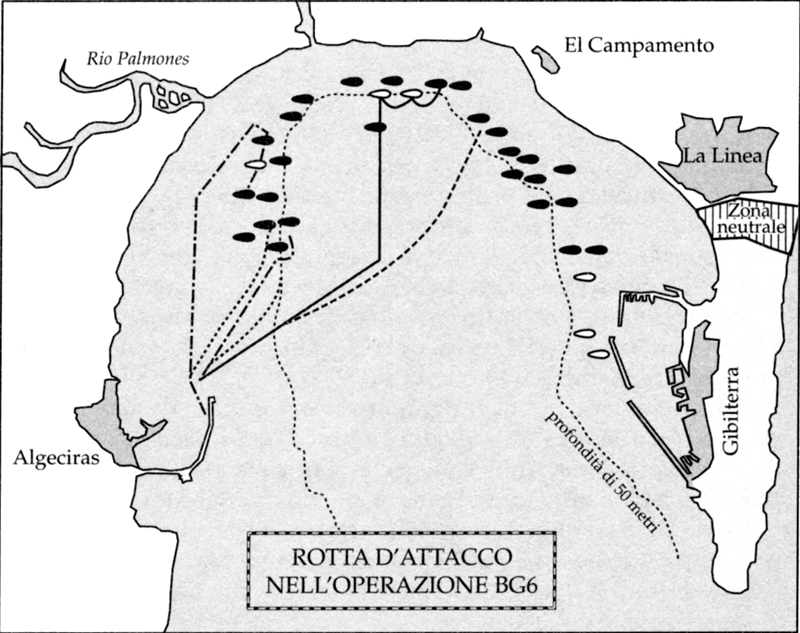

L’operazione BG6 fu programmata per il mese di maggio, dopo un attento studio degli obiettivi. Notari decise di dirigerla contro i mercantili carichi che si trovavano alla fonda vicino alla base britannica. Erano sì lontani da Algeciras ma, dal punto di vista militare, sarebbero stati bersagli migliori delle navi più vicine. Inoltre, la distanza avrebbe fuorviato gli inglesi circa il luogo di provenienza dell’attacco, allontanando ogni sospetto dall’Olterra.

L’azione partì alle 22.35 del 7 maggio 1943, quando tre SLC pilotati da Notari e Lazzari, Tadini e Mattera, Cella e Montaleoni uscirono dalla porta subacquea segreta dell’Olterra. I «maiali», tutti muniti di doppia testa esplosiva e di alcune «cimici», ebbero una marcia di avvicinamento non facile, a causa delle correnti contrarie. La coppia Notari-Lazzari impiegò due ore per raggiungere il bersaglio e dovette concentrarsi su un solo mercantile, in quanto trattenere il «maiale» sotto la chiglia richiedeva uno sforzo fisico eccessivo. L’equipaggio piazzò, dunque, entrambe le cariche sulla stessa nave e tornò a bordo dell’Olterra alle 3.45 dell’8 maggio.

Elusi i riflettori e le vedette inglesi, Tadini e Mattera riuscirono a minare due navi, ma ogni sei minuti esplodevano bombe di profondità e i due furono costretti ad accelerare i tempi per non farsi sorprendere dalle prime luci dell’alba. Rientrarono alla base alle 4.15.

L’impressione che in acqua vi fosse un numero di cariche inglesi superiore al solito non era errata, giacché quella stessa notte era in corso l’operazione Tadpole (un’azione preventiva contro la X MAS) per cui Crabb aveva convocato sei sommozzatori nei pressi della parte più antica della fortezza di Gibilterra. Dopo «dieci minuti d’inferno», il gruppo si immerse e sminò un convoglio che doveva partire il giorno seguente. L’altro convoglio venne tralasciato, perché non c’era abbastanza tempo.5

La squadra del terzo SLC fu la prima a tornare sull’Olterra, alle 2.15 dell’8 maggio. Dal rapporto di Cella risulta che lui e il suo compagno incontrarono gli stessi problemi degli altri. Dopo essere riuscito a fissare una carica sotto una nave, Cella ebbe la sensazione di essere inseguito e bersagliato da bombe di profondità. Probabilmente si trattava di semplici controlli di routine delle vedette inglesi ma, forse influenzato dalla precedente esperienza, Cella si immerse e si allontanò a nuoto dagli obiettivi. Pur non essendovi motoscafi nei paraggi, rientrò alla base, perché la muta del suo secondo si era strappata.6

Dal momento che tutti gli equipaggi erano tornati sull’Olterra, gli inglesi non si accorsero di nulla fino alle 6.15 del mattino seguente, ora in cui esplose la prima carica. Alle 6.40 erano detonate anche le altre due, danneggiando gravemente tre navi – Pat Harrison (7000 tonnellate), Mahsud (7500 tonnellate) e Camerata (4875 tonnellate) – che furono trascinate in fretta a riva prima che colassero a picco. Pertanto, pur senza mettere in dubbio la riuscita dell’operazione, è forse esagerato affermare che vennero affondate 20.000 tonnellate di navi mercantili nemiche.7

Sulla carena della Pat Harrison (classe Liberty) Crabb trovò la seconda carica piazzata dall’equipaggio di Notari, che non era scoppiata perché la spoletta a orologeria era stata danneggiata dalla prima esplosione. L’UWWP britannico non abboccò al depistaggio di Notari che, per trarre in inganno il nemico, aveva disseminato falsi indizi, compresi pezzi del suo equipaggiamento da sommozzatore sulla spiaggia a nord di Gibilterra. Riflettendo su come gli italiani fossero riusciti ancora una volta a forzare le sue difese, Crabb lanciò uno sguardo sospettoso sull’Olterra, anche se a bordo non era stato notato alcun movimento anomalo. La sua proposta di ispezionare quella nave dall’aria innocua venne respinta.8

Fu questa una delle ultime azioni compiute in guerra dalla X MAS. Quando gli Alleati sbarcarono in Sicilia, c’erano due basi di barchini esplosivi in Italia, una ad Augusta e l’altra a Cagliari. Gli uomini che vi erano dislocati non avevano molto da fare, anche se in un’occasione la loro presenza fu utile per stroncare sul nascere un bombardamento alleato con un attacco diversivo di battelli esplosivi.9

Durante la campagna di Sicilia si assistette a un’interessante novità, ossia alla collaborazione tra il reggimento San Marco della marina militare e il battaglione Buttazzoni dell’esercito, che insieme condussero azioni di sabotaggio dietro le linee alleate. L’idea di combinare reparti di vari corpi delle forze armate sarebbe stata ulteriormente perfezionata da Borghese dopo l’armistizio dell’8 settembre.

Il principe fu investito del comando dell’intera flottiglia a partire dal 1° maggio 1943, in sostituzione di Ernesto Forza. Nel corso del tempo aveva stretto buoni rapporti con gli uomini della squadra di superficie della X MAS stanziata ad Augusta, in particolare con l’ammiraglio Tur, che aveva coinvolto nella preparazione dell’invasione di Malta. All’indomani della sua nomina, il principe ebbe parole di elogio per alcuni ufficiali, soprattutto per Cosulich e Ungarelli, il quale, nel periodo successivo all’armistizio, sarebbe diventato uno dei suoi più stretti e fidati collaboratori.

Nel mese di luglio fu tentata un’operazione contro le navi presenti a Siracusa, che adesso era un porto alleato. A condurla sarebbero stati tre MTR (Motoscafo turismo ridotto), versioni siluranti dei barchini esplosivi, predisposti per essere inseriti nei contenitori montati sui sommergibili che di norma venivano utilizzati per il trasporto degli SLC. Il mezzo «avvicinatore» sarebbe stato l’Ambra, al comando di Renato Ferrini. Il sommergibile raggiunse Messina il 16 luglio 1943 e da lì tentò l’avvicinamento a Siracusa, ma fu sorpreso in emersione da aerei e bombardato. In seguito ai danni subiti, dovette annullare la missione e fare ritorno a La Spezia dopo uno scalo a Napoli.

L’ultima importante azione della X MAS ebbe luogo in agosto, un mese prima dell’armistizio. L’obiettivo era ancora una volta Gibilterra, contro la quale era previsto l’impiego di tre SLC pilotati dagli stessi uomini che avevano messo a segno l’attacco nella notte tra il 7 e l’8 maggio. L’operazione, battezzata BG7, iniziò la sera del 3 agosto, quando i tre «maiali» scivolarono fuori dalla porta subacquea segreta dell’Olterra. Notari si diresse verso l’Harrison Gray Otis (7176 tonnellate) e minò la nave, ma poi il suo mezzo colò a picco e il pilota perse contatto con il suo secondo, Andrea Gianoli, che più tardi fu catturato. Lui invece riuscì a tornare all’Olterra.

Cella e Montaleoni minarono il mercantile Thorshovdi (9944 tonnellate), mentre Tadini e Mattera si occuparono del piroscafo Stanridge (5975 tonnellate). L’operazione riuscì, a dispetto del nuovo sistema di difesa utilizzato da Crabb e dai suoi uomini: un filo spinato fissato circa 1,5 metri sopra le alette di rollio che correva tutt’intorno alle navi e dal quale pendevano, a intervalli di 3 metri, altri pezzi di filo spinato lunghi 3 metri tenuti in tensione da pesi.

Nonostante l’accorgimento, alle prime luci dell’alba la baia fu scossa dalla prima di una serie di violente detonazioni. Le tre navi alleate dovettero essere tratte in secca e fu possibile recuperare lo Stanridge. L’UWWP di Crabb era stato molto vigile, ma quella notte arrivò troppo tardi: Bell stava per tuffarsi in mare e controllare la carena dello Stanridge quando la carica esplose e lui fu mancato di un soffio dalle schegge. La stessa deflagrazione uccise la sentinella di guardia a Gianoli, che era stato fatto prigioniero.

Assunto il pieno comando della X MAS, Borghese non tralasciò l’altra parte del Mediterraneo, quella orientale. Nel maggio 1943 inviò nella neutrale Turchia un incursore «gamma» che avrebbe riportato il più brillante successo nel corso di un’azione individuale.

Luigi Ferraro era stato uno dei migliori uomini di Wolk nell’Accademia navale di Livorno. Nel 1941, dopo aver assistito al bombardamento di Tripoli da parte di navi britanniche, si era arruolato come volontario nella marina, ma era stato ammesso alla scuola di sommozzatori solo nel 1942, dove aveva dimostrato di essere uno dei giovani più dotati, per la sua «naturalezza» in acqua. Il corso insegnava a nuotare silenziosamente sott’acqua con le pinne, utilizzare l’autorespiratore e trovare la propria posizione in immersione. L’uso delle pinne era stato introdotto da Wolk, convinto che senza di esse sarebbe stato assai difficile svolgere qualunque operazione.

Al termine di questo periodo di addestramento, Ferraro era stato inviato nell’Africa settentrionale per portare a termine un’audace operazione, che però era stata annullata in seguito alla caduta del fronte italo-tedesco a El Alamein. Se tutto fosse andato come da programma, ad aiutarlo ci sarebbe stata la moglie, che non solo era una brava nuotatrice, ma avrebbe anche potuto fornirgli una copertura qualora avesse dovuto lavorare in paesi neutrali. Dopo l’annullamento della missione, la coppia tornò in Italia.

Il 1° maggio 1943, il giorno in cui assunse il comando della flottiglia, Borghese convocò Ferraro e gli ordinò di studiare il porto di Lisbona in vista di alcune azioni di sabotaggio. Tuttavia, pochi giorni più tardi, il principe gli comunicò che la sua destinazione sarebbe stata Alessandretta, un porto turco vicino al confine siriano, dove avrebbe dovuto affondare i mercantili alleati che imbarcavano minerale di cromo e rifornivano di armi la Turchia. La decisione di non mandarlo a Lisbona fu dettata molto probabilmente da ragioni politiche. Dato che si trovavano a operare in un paese neutrale, le navi in Turchia si potevano colpire solo con un’azione segreta.

A Ferraro vennero dati documenti che la X MAS era incredibilmente riuscita a rubare al ministero degli Esteri e che attestavano la sua identità di impiegato consolare in viaggio nei Balcani e destinato al consolato di Alessandretta. Gli furono consegnate, inoltre, quattro valigie diplomatiche, contenenti due cariche esplosive ciascuna, e, ovviamente, l’equipaggiamento da «uomo gamma».

La X MAS e Borghese agivano sempre secondo procedure segrete, tenute nascoste anche ad altri servizi e organi italiani. Si trattava di una forma di antagonismo che vedeva da un lato una burocrazia istituzionale vecchia e dall’altro un’organizzazione segreta sorta dalla Seconda guerra mondiale, un genere di rivalità di cui si trovano esempi in qualsiasi studio sulle relazioni tra il Dipartimento di Stato americano e l’OSS (Office of Strategic Services), creato nel luglio 1942 dal presidente Franklin D. Roosevelt. Tuttavia, nel caso della X MAS, la rigorosa segretezza fu una delle chiavi del suo successo, viste anche le ambigue posizioni assunte dagli italiani nel corso del conflitto.

Ferraro prese l’Orient Express, lo stesso treno su cui viaggiava un certo capitano Mario Vespa del SIS. Scese a Istanbul e lì trovò ad attenderlo il segretario del consolato italiano di Alessandretta, tale Giovanni Roccardi, che lo accompagnò fino al porto da colpire. In realtà, Roccardi era il suo contatto in Turchia, un ufficiale di marina del SIS che lo copriva davanti al console, ignaro dell’operazione.

Conquistatosi le simpatie del personale del consolato, Ferraro studiò il porto e le numerose navi disarmate che vi erano ancorate. Il primo mese ad Alessandretta gli servì per lasciar credere a tutti di avere sfruttato le proprie conoscenze per evitare di farsi mandare al fronte e per dare l’impressione di non saper nuotare, pur essendo molto versato in altri sport. Stando a quanto affermò in seguito, i servizi segreti inglesi lo tennero sotto osservazione per tre settimane per capire quale fosse la sua vera identità. La missione che gli era stata affidata, per inciso, era molto pericolosa per i risvolti diplomatici che comportava, dal momento che la guerra non stava andando bene per le forze dell’Asse e non c’era affatto bisogno di spingere la Turchia a schierarsi dalla parte degli Alleati.

Quanto al problema di come raggiungere con tutta l’attrezzatura la spiaggia, che era sotto la sorveglianza sia del consolato britannico sia delle sentinelle turche, Ferraro lo risolse trasportando il materiale necessario all’operazione un po’ alla volta dentro una sacca sportiva con cui andava e veniva dalla città: prima gli strumenti da «uomo gamma», che nascose sotto la sabbia nella sua cabina da spiaggia, e poi le cariche esplosive e l’attrezzatura subacquea.

Il 30 giugno, Ferraro entrò in acqua alle 23.30. Intorno alle 3.00 del mattino seguente era già di ritorno a riva. Durante l’azione aveva fissato due cariche da 12 kg alle alette di rollio dell’Orion, una nave da carico greca che, salpata il 7 luglio, saltò in aria e affondò nel giro di poche ore. A innescare gli esplosivi era stata una piccola elica, attivata dal movimento della nave in acqua.

Per fortuna di Ferraro e della X MAS, l’equipaggio dell’Orion credette di essere rimasto vittima di un’imboscata tesa da un sommergibile, ma la seconda missione rivelò la vera causa delle esplosioni. L’obiettivo, questa volta, era il Kaiatuna, un mercantile britannico (4914 tonnellate) che era giunto nel porto di Mersina poco dopo la felice conclusione della prima missione. Nella notte tra l’8 e il 9 luglio, Ferraro arrivò al porto in macchina con un agente del SIS ed eseguì il proprio compito in circa tre ore. Ma delle due cariche piazzate sul bersaglio solo una esplose, il 19 luglio. Quando il Kaiatuna fu portato in secca, venne rinvenuto l’ordigno inesploso. In seguito il mercantile fu riparato.10

Il terzo attacco ebbe luogo nello stesso porto di Mersina ed ebbe come obiettivo la Sicilian Prince, una nave da trasporto che si trovava a circa 4,5 km dalla costa, per cui Ferraro dovette nuotare a lungo per raggiungerla e piazzare l’esplosivo. Ma dopo la scoperta fatta sul Kaiatuna, la carena della Sicilian Prince venne ispezionata prima della partenza e le cariche furono rimosse.

Nel frattempo, in Italia c’erano stati avvenimenti importanti: il 10 luglio era stata invasa la Sicilia e il 25 Mussolini era stato arrestato. Al suo posto, il re aveva nominato capo del governo il maresciallo Pietro Badoglio, che di lì a poco avrebbe avviato i negoziati con gli Alleati per giungere a un armistizio.

Due giorni dopo il tentato affondamento della Sicilian Prince, Ferraro fissò le ultime due cariche alla motonave norvegese Fernplant, la quale salpò da Alessandretta il 4 agosto senza essere ispezionata, ma per qualche motivo tornò in porto quella sera stessa, ancora integra. Evidentemente, non aveva raggiunto la velocità sufficiente a innescare le cariche. Due giorni più tardi la nave ripartì e questa volta affondò.11

Esaurite le cariche da piazzare, Ferraro rientrò in Italia fingendo un’improvvisa malattia che richiedeva il rimpatrio immediato. Stando al rapporto che stilò in seguito, gli Alleati vennero a conoscenza del suo nome dopo l’armistizio, quando il console italiano Ignazio di Sanfelice, ancora all’oscuro del sotterfugio, raccontò l’accaduto al collega inglese di Alessandretta.

Ferraro in seguito lavorò con la X MAS di Borghese nell’Italia settentrionale, collaborando in qualità di vicecomandante degli «uomini gamma» di Wolk e svolgendo un ruolo importante in difesa degli stabilimenti industriali negli ultimi giorni di guerra.

Oltre a queste attività, nel giugno 1942 fu distaccato nel Mar Nero un contingente di MTSM e sommergibili tascabili che operò in quel teatro bellico fino al marzo 1943. A richiederne l’aiuto erano stati i tedeschi, allora impegnati a Sebastopoli. Noto come autocolonna Moccagatta, il contingente ottenne scarsi risultati, nonostante fonti italiane scrivano spesso, a torto, che la Tashkent, la nave ammiraglia russa, venne affondata dall’MTSM 216.

Dopo aver lasciato il comando dello Scirè, Borghese si era dedicato al reparto subacqueo della X MAS. Nel 1942 fece un lungo giro in Europa per raccogliere documentazione utile alla pianificazione di azioni nell’Atlantico contro importanti porti alleati nell’America settentrionale e nell’Africa meridionale, facendo tappa a Parigi, Berlino, Bordeaux, Lisbona, Madrid e Algeciras. A Parigi, dove aveva sede il comando tedesco dei sommergibili, o BDU, incontrò l’ammiraglio Karl Dönitz, con il quale ebbe un amichevole colloquio. Se da un lato i tedeschi mostrarono molto interesse per gli studi italiani sui mezzi d’assalto subacquei e di superficie, come emerge dai rapporti del comando della marina tedesca in Italia, dall’altro il principe poté osservare l’approccio tedesco alle unità d’assalto sia di mare sia, soprattutto, di terra, con le quali erano stati conseguiti maggiori risultati, fu libero di consultare documenti e ricevette parecchie informazioni.

Ciononostante, l’ufficiale di collegamento tedesco ebbe l’impressione che gli italiani fossero alquanto riluttanti a collaborare. La sua sensazione non era del tutto infondata, come confermò poi Borghese ricordando la propria visita in Germania. Gli italiani avevano ricevuto l’ordine di mostrare la massima disponibilità verso i tedeschi, ma di rivelare alla loro marina alcune cose ma non tutto, ovvero soltanto quei segreti che gli inglesi già conoscevano per aver perduto uomini e mezzi.12 Borghese e il comando della X, tuttavia, non condividevano questa presa di posizione. Anzi, sarebbero stati pronti ad avviare con gli alleati tedeschi una collaborazione assai più stretta di quella concessa da Supermarina.

Dalla capitale francese, Borghese raggiunse Bordeaux e quindi volò a Lisbona su uno JU52. Lasciata la capitale portoghese, andò a Madrid, dove ebbe un colloquio con i suoi agenti ad Algeciras, i quali lo informarono della situazione a Gibilterra. Il viaggio di ritorno, dopo un paio di tappe nuovamente a Bordeaux e Parigi, si concluse a La Spezia. Gli incontri con i tedeschi si svolsero in un clima cordiale, lo stesso che Borghese avrebbe ritrovato dopo l’armistizio quando fu ricevuto da Dönitz.

Le operazioni della X MAS proseguivano. In seguito alla disastrosa azione contro Malta del 1941, si era deciso di ricorrere agli «uomini gamma» per attaccare la base di sommergibili britannica sull’isola. I cinque uomini incaricati della missione sarebbero giunti sul posto a bordo degli MTSM 240, 246 e 256 e rilasciati nei pressi dell’imboccatura del porto, ma l’operazione fu annullata più volte a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche e di un’avaria a un apparecchio e forse, considerata l’efficacia delle difese a Malta nel 1942, fu meglio così per la X MAS.

Quando si recò in Germania nell’estate del 1942, Borghese aveva già le idee chiare su come riproporre nell’Atlantico i metodi d’attacco che si erano dimostrati validi nel Mediterraneo. E di fronte aveva un interlocutore disponibile, in cerca di armi segrete in grado di danneggiare il traffico navale nemico dopo aver rinunciato a importanti azioni di superficie contro le imponenti flotte alleate.

Eppure, quando l’addetto navale italiano a Berlino, l’ammiraglio di divisione Giuseppe Bertoldi, chiese all’OKW (Oberkommando der Wehrmacht, l’Alto comando delle forze armate tedesche) un sommergibile per consentire il trasporto dei sommozzatori, ricevette una risposta negativa non solo per quell’operazione specifica, ma per tutte le altre pianificate dagli italiani. Per attaccare la costa atlantica i tedeschi avevano messo a punto piani propri, che comprendevano l’uso di squadre di sabotatori a terra e il blocco del canale di Panama, ma tutte queste operazioni o fallirono o dovettero essere annullate, anche a causa della cattura di alcune spie che poi vennero giustiziate.

Preso atto della mancanza di interesse verso i piani italiani, Borghese tornò a Parigi per incontrare l’ammiraglio Dönitz e cercare di convincerlo della fattibilità di un attacco contro New York. Il proposito era di conseguire non tanto un importante successo tattico quanto una grande vittoria morale. Ma i tedeschi all’epoca preferivano le operazioni belliche contro le navi nel Mediterraneo.

Gli italiani decisero di servirsi di uno dei loro mezzi. Così, nel luglio 1942, un treno trasferì a Bordeaux un sommergibile tascabile CA, che sarebbe stato utilizzato senza i due lanciasiluri ed equipaggiato, invece, con otto cariche esplosive da 100 kg e venti «cimici».

Come «avvicinatore» venne scelto il grande sommergibile Leonardo da Vinci, che era dislocato nella base Betasom e che nel mese di agosto fu adattato per il trasporto in coperta del CA, su indicazioni di Borghese e del sottotenente di vascello Eugenio Massano. Apportate le dovute modifiche, il sommergibile fu sottoposto a diverse prove tra il 9 e il 23 settembre 1942. Anche se i risultati furono incoraggianti, durante i test si danneggiarono sia il CA sia il Leonardo. Gli uomini della X MAS erano piuttosto soddisfatti, ma era chiaro che l’operazione andava studiata più a fondo.

Sembra che Wolk e Massano avessero contemplato la possibilità di trasportare gli assaltatori nei pressi dell’obiettivo con sommergibili CA e CB. Tuttavia, il piano fu bloccato dal comando della X MAS, che non ne era convinto. I due ufficiali riuscirono comunque a effettuare un test con un mezzo di superficie che trascinava a rimorchio un assaltatore alla velocità di 8 nodi. Per l’occasione furono messi a disposizione e modificati due CA, uno dei quali fu mandato sul lago d’Iseo, dove nell’inverno del 1942-43 ebbe luogo l’esperimento. Per i sommozzatori fu particolarmente difficile uscire dal sottomarino, anche perché questo raggiunse 70 metri di profondità.

Dopo questo test, il piano operativo venne rivisto. Sul sommergibile, al posto di personale specializzato della X MAS, ci sarebbero stati tre membri dell’equipaggio addestrati per svolgere le operazioni solitamente affidate agli «uomini gamma». Ciò significava che, raggiunta una nave nemica, il sommergibile si sarebbe posizionato sotto la carena, mentre un sommozzatore sarebbe uscito da uno speciale compartimento nella torretta, avrebbe fissato la carica esplosiva e poi sarebbe rientrato a bordo. Il sommergibile si sarebbe poi spostato verso un altro punto del porto, in cerca di un nuovo bersaglio da colpire. Il piano, tuttavia, presentava numerosi problemi e non tutti vennero risolti.

Temendo una possibile entrata in guerra del Brasile, l’azione inizialmente doveva essere diretta contro Rio de Janeiro, ma quando Borghese convocò Massano a La Spezia, l’obiettivo che il principe aveva in mente era un altro, ovvero New York. Massano si mostrò entusiasta del progetto e si disse certo del suo successo, nonostante l’ammiraglio di divisione Romolo Polacchini, il responsabile delle operazioni con sommergibili atlantici, avesse manifestato qualche perplessità in proposito.

I piani vennero bloccati dalla notizia dell’affondamento del Leonardo da Vinci durante una normale missione di guerra nell’Atlantico. Rimasta priva del mezzo di trasporto dei sommozzatori e dunque dell’elemento fondamentale per la buona riuscita del piano,13 la X MAS dovette aspettare che venisse sviluppata e perfezionata una nuova serie di sommergibili tascabili CA. L’attacco contro New York, che in caso di successo sarebbe stato una delle sue più grandi imprese, fu fissato per la fine del 1943, ma l’armistizio determinò il definitivo abbandono del progetto.14

Nel governo che si insediò il 25 luglio 1943, il nuovo ministro della Marina era l’ammiraglio De Courten, che in passato era stato responsabile dei mezzi d’assalto. Una delle prime cose che fece fu una visita alla X MAS a La Spezia, accompagnato dall’ammiraglio di squadra Varoli Piazza, capo di stato maggiore dell’Ispettorato MAS. Tra le questioni operative di cui si discusse ci fu quella relativa all’impiego dei nuovi SSB contro le grosse navi da guerra a Gibilterra, previsto per il mese di ottobre.15

Ma, come adesso ben sappiamo, la destituzione di Mussolini fu solo il preludio dell’uscita ufficiale dell’Italia dal conflitto, anche se per alcune settimane si sostenne il contrario. Borghese più tardi dichiarò di non essere mai stato a conoscenza delle macchinazioni politiche in atto a Roma, essendo unicamente preoccupato di combattere il nemico.16 Dichiarazione che pare quantomeno discutibile, visti i contatti del principe con il SIS e l’Abwehr e le conoscenze altolocate che sia lui sia gli altri ufficiali della X MAS avevano nella società italiana. Non è credibile che i capi del comando navale di La Spezia non avessero assolutamente colto nello sbarco in Italia dell’VIII armata britannica e della V armata americana il presagio di un armistizio (rivelatosi una capitolazione de facto). Comunque sia, tutte le nuove controffensive studiate da Borghese e dalla X MAS furono temporaneamente bloccate dal comunicato di Badoglio trasmesso la sera dell’8 settembre 1943.

Nel complesso, le prestazioni della X MAS dall’entrata in guerra dell’Italia all’armistizio furono decisamente superiori a quelle della flotta di superficie italiana, le cui grandi navi, costruite con dispendio di capitali e di risorse, si rivelarono assai meno efficaci di un manipolo di uomini intrepidi e ben addestrati muniti di equipaggiamenti sperimentali.

Questa realtà fu riconosciuta anche da altri. Gli inglesi cercarono subito di imitare gli SLC italiani, creando una loro versione di siluro pilotato, il Chariot, con due esemplari del quale attaccarono la corazzata tedesca Tirpitz in Norvegia. Analogamente, anche i tedeschi cercarono di acquisire la maggior competenza possibile nel settore. E in forma più duratura, gli Us Seals della marina statunitense avrebbero adottato praticamente tutti i metodi ideati da Borghese e dalla X MAS: dall’impiego di sommozzatori e di «avvicinatori» subacquei alla filosofia di usare piccole unità contro grandi bersagli.

Nel libro in cui ricorda le sue esperienze nella Seconda guerra mondiale, Borghese ha inserito un elenco delle navi affondate o danneggiate dalla X MAS dal marzo 1941 fino all’8 settembre 1943. Successive ricerche svolte dalla marina italiana hanno corretto il dato di 264.792 tonnellate di navi alleate da lui fornito portandolo a circa 203.000 tonnellate. È vero però che la X MAS e, prima di lei, la I MAS, sferrarono 22 attacchi con mezzi vari, 12 dei quali coronati da un indubbio successo. Il tonnellaggio complessivo impallidisce di fronte all’entità delle misure difensive (uomini, attrezzature, spese e vigilanza costante) che inglesi e Alleati misero in campo per respingere tali incursioni. Tralasciando le corazzate, le navi da trasporto e i mercantili britannici affondati, la X MAS riuscì in quello che è il fine ultimo di qualunque unità speciale: costringere il nemico a investire risorse spropositate per difendersi da un numero relativamente esiguo di uomini.

Per quanto concerne Borghese, la destituzione di Mussolini e il successivo armistizio fecero barcollare tutte le sue antiche certezze. Pur avendo lui intuito le ripercussioni che la caduta del Duce avrebbe avuto, gli alti comandi ritennero più opportuno tenerlo all’oscuro di ciò che stava accadendo, immaginando, non a torto, la sua disapprovazione. O, come ha detto uno dei maggiori storici dell’epoca, «la sua guerra privata era diventata così privata che la marina italiana non si prese neppure la briga di avvisarlo che la grande guerra era terminata». Ma la sua guerra privata sarebbe proseguita fino agli ultimissimi giorni del conflitto mondiale, per riprendere in forma clandestina negli anni successivi.17