CAPÍTULO 9. EL MIEDO A LA IMPERFECTIBILIDAD.

But Nature then was sovereign in my mind,

And mighty forms, seizing a youthful fancy,

Had given a charter to irregular hopes.

In any age of uneventful calm Among the nations, surely would my heart

Have been possessed by similar desire;

But Europe at that time was thrilled with joy,

France standing on the top of golden hours,

And human nature seeming born again.

WILLIAM WORDSWORTH1.

En los recuerdos de Wordsworth se encuentra el segundo temor que suscita una psique innata. El poeta romántico se llena de júbilo al pensar que la naturaleza humana pueda volver a nacer, y la posibilidad de que tengamos que cargar permanentemente con nuestros fallos fatales y nuestros pecados mortales no puede más que deprimirle. Los pensadores políticos románticos tienen la misma reacción, porque parecería que una naturaleza humana inmutable elimina cualquier esperanza de reforma. ¿Por qué intentar mejorar el mundo si las personas están perdidas en lo más íntimo y, se haga lo que se haga, no harán sino estropearlo? No es simple coincidencia que la obra de Rousseau inspirara tanto el movimiento romántico en la literatura como la Revolución francesa en la historia, ni que en los años sesenta del siglo XX se produjera a la vez un resurgimiento del romanticismo y de la política radical. El filósofo John Passmore demuestra que el deseo de un mundo mejor mediante una naturaleza humana nueva y mejorada es un motivo recurrente en el pensamiento occidental, algo que él resume en una observación de D. H. Lawrence: «¡La perfectibilidad del hombre! ¡Santo cielo, qué tema más aburrido!»2.

El terror que despierta una naturaleza humana permanentemente perversa adquiere dos formas. Una es un miedo práctico: el miedo a que la reforma social sea una pérdida de tiempo, ya que la naturaleza humana es inmutable. El otro es una inquietud más profunda, que tiene su origen en la creencia romántica en que lo natural es bueno. Según esta idea, si los científicos indican que ser adúltero, violento, etnocéntrico y egoísta es «natural» —forma parte de la naturaleza humana—, afirman implícitamente que esos rasgos son buenos, no sólo inevitables.

Como ocurre con las demás convicciones en torno a la Tabla Rasa, el miedo a la imperfectibilidad tiene cierto sentido en el contexto de la historia del siglo XX. La repugnancia ante la idea de que las personas son naturalmente belicosas o xenófobas es una reacción comprensible a una ideología que ensalzaba la guerra. Una de las imágenes más memorables que contemplé en mis años de alumno de posgrado era una pintura que representaba a un soldado muerto en un campo embarrado. De su cadáver ascendía un fantasma en traje militar que sostenía con un brazo a un hombre sin rostro y cubierto con una capa, y con el otro a una valquiria de cabellos rubios y con los senos desnudos. La leyenda rezaba: «Dichosos aquellos que con una fe encendida unieron en un mismo abrazo la muerte y la victoria». ¿Era un cartel cursi y de mal gusto que reclutaba carne de cañón para alguna proeza imperial? ¿Un monumento patriotero en el castillo de algún militar aristócrata prusiano? No, Muerte y victoria la pintó el gran artista estadounidense John Singer Sargent en 1922, y colgaba en un lugar destacado de una de las bibliotecas académicas más famosas del mundo, la Widener de la Universidad de Harvard.

El hecho de que una obra en que se ensalzaba la guerra decorara aquellas venerables dependencias del saber es testimonio de la mentalidad belicista de hace unas décadas. Se pensaba que la guerra tonificaba, ennoblecía y era la aspiración natural de los hombres y las naciones. Una creencia que llevó a los dirigentes del mundo a avanzar como sonámbulos hacia la Primera Guerra Mundial, y a millones de hombres a alistarse entusiasmados, ajenos a la carnicería que les esperaba. Desde la desilusión que siguió a aquella guerra hasta la amplia oposición a la guerra de Vietnam, las sensibilidades occidentales se han ido alejando de forma sistemática de esa glorificación del combate. Incluso obras recientes cuyo objetivo es honrar la valentía de los hombres en el campo de batalla, como Salvar al soldado Ryan, presentan la guerra como un infierno que hombres valientes soportaron a un precio tremendo para eliminar un mal bien definido, y no como algo que de algún modo les hiciera «felices». Hoy, las auténticas guerras se libran con unos artilugios de control remoto para reducir al mínimo las víctimas, a veces al precio de restar importancia a los objetivos de la guerra. En este clima, cualquier sugerencia de que la guerra es «natural» va a encontrarse con declaraciones indignadas en sentido contrario, por ejemplo las recurrentes declaraciones sobre la violencia de los científicos sociales, en las que se afirma que es «científicamente incorrecto» señalar que los seres humanos tienen una tendencia hacia la agresividad3.

Del feminismo surge la hostilidad hacia la idea de que los egoístas impulsos sexuales puedan tener sus raíces en nuestra naturaleza. Las mujeres han sufrido durante miles de años unas leyes discriminatorias basadas en supuestos sobre las diferencias entre los sexos. La ley y la tradición castigaban con mayor dureza la infidelidad de las mujeres que la de los hombres. Padres y maridos arrebataban a las mujeres el control de su sexualidad, limitándoles sus movimientos y su aspecto. Los sistemas legales exoneraban a los violadores o suavizaban su castigo si se pensaba que la víctima, con su forma de vestir o su conducta, había despertado un deseo irresistible. Las autoridades hacían caso omiso del acoso, la persecución y las palizas, y asumían que tales delitos eran algo normal en el noviazgo o el matrimonio. Algunas escuelas de feminismo, por miedo a aceptar cualquier idea que pareciera dar a entender que tales atentados son «naturales» o inevitables, han rechazado toda idea de que los hombres nacen con un mayor deseo sexual o más celos. Veíamos en el capítulo 7 que tanto la derecha como la izquierda han denunciado la idea de que los hombres desean la promiscuidad sexual más que las mujeres. Recientemente hasta Randy Thornhill y Craig Palmer han sido el blanco de las críticas de unos y otros por insinuar en su libro A Natural History of Rape que la violación es una consecuencia de la sexualidad de los hombres. Una portavoz de la Feminist Majority Foundation dijo que era un libro «de terror» y «retrógrado» porque «casi aprueba el delito y culpa a la víctima»4. Un portavoz del Discovery Institute, una organización creacionista, declaró en una sesión del Congreso de Estados Unidos que el libro amenazaba el tejido social en que se asentaba el país5.

Un tercer vicio con implicaciones políticas es el egoísmo. Si las personas, al igual que los demás animales, se mueven por unos genes egoístas, puede parecer que el egoísmo es inevitable o incluso una virtud. La argumentación es una falacia desde el principio, porque los genes egoístas no generan necesariamente unos organismos egoístas. No obstante, consideremos la posibilidad de que las personas puedan tener cierta tendencia a valorar sus propios intereses y los de su familia y amigos por encima de los intereses de la tribu, la sociedad o la especie. Las implicaciones políticas se explican minuciosamente en las dos principales filosofías sobre cómo se deberían organizar las sociedades, las cuales formulan ideas opuestas sobre el egoísmo innato humano:

No esperamos comer gracias a la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero, sino gracias a que cuidan de sus propios intereses. Nos dirigimos no a su humanidad, sino al amor que sienten por ellos mismos.

ADAM SMITH.

De cada uno según sus capacidades; a cada uno según sus necesidades.

KARL MARX.

Smith explica el capitalismo y presupone que las personas aportarán su trabajo egoístamente según sus necesidades y se les pagará según sus capacidades (porque quienes pagan también son egoístas). Marx, arquitecto del comunismo y el socialismo, presume que en la sociedad socialista del futuro el carnicero, el cervecero y el panadero nos darán de comer por su benevolencia o autorrealización —¿por qué otra razón iban a esforzarse con alegría según sus capacidades y no según sus necesidades?—.

Quienes creen que el comunismo o el socialismo son la forma de organización social más racional se aterrorizan ante la insinuación de que van en contra de nuestra naturaleza egoísta. En este sentido, todos, con independencia de la política, han de sentirse horrorizados ante las personas que, en la búsqueda de sus intereses, imponen unos costes a la sociedad —cazar especies en peligro de extinción, contaminar los ríos, destruir lugares históricos para construir centros comerciales, ensuciar monumentos públicos con graffiti, inventar armas que eluden los detectores de metales—. La misma inquietud suscitan los resultados de acciones que tienen sentido para quien decide realizarlas pero resultan onerosas para la sociedad cuando todo el mundo las lleva a cabo. Ejemplo de ello son la pesca abusiva en los puertos, el pastoreo excesivo en tierras comunes, cambiarse continuamente de carril en una autopista congestionada o comprarse un todoterreno para protegerse de las colisiones y porque todo el mundo lo lleva. A mucha gente le disgusta la insinuación de que los seres humanos tienden a ser egoístas, porque parece que implica que estos patrones de conducta contraproducentes son inevitables, o al menos que sólo se pueden reducir con medidas coercitivas permanentes.

El miedo a la imperfectibilidad y la consiguiente defensa de la Tabla Rasa tienen su origen en dos falacias. Ya hemos hablado de la falacia naturalista, la creencia en que todo lo que ocurre en la naturaleza es bueno. Podría pensarse que la creencia fue mancillada irreversiblemente por el darvinismo social, pero cobró nuevo auge con el romanticismo de los años sesenta y setenta. El movimiento ecologista, en particular, suele apelar a la bondad de la naturaleza para fomentar la conservación de los entornos naturales, pese a que en ellos corre continuamente la sangre. Por ejemplo, a depredadores como los lobos, los osos y los tiburones se les ha atribuido la imagen de ser practicantes de la eutanasia con los débiles y viejos, por lo que son unas especies que hay que preservar o reintroducir. Parece que de ahí se sigue que cualquier cosa que hayamos heredado de este Edén es saludable y adecuada, de modo que afirmar que la agresión o la violación son algo «natural», en el sentido de que las ha favorecido la evolución, equivale a afirmar que son algo bueno.

La falacia naturalista lleva de inmediato a su opuesta, la falacia moralista: si un rasgo es moral, se ha de encontrar en la naturaleza. Es decir, el «es» no sólo implica el «debe ser», sino que el «deber ser» implica el «es». Está estipulado que la naturaleza, incluida la naturaleza humana, sólo tiene rasgos virtuosos (no existen muertes innecesarias, ni la codicia, ni la explotación) , o no tiene ningún rasgo, porque la alternativa es demasiado horrible de aceptar. Por esto las falacias naturalista y moralista se asocian tan a menudo con el Buen Salvaje y la Tabla Rasa.

Los defensores de las falacias naturalista y moralista no

carecen de importancia; entre ellos figuran eminentes estudiosos y

escritores. Por ejemplo, Susan Brownmiller, estudiosa feminista, en

respuesta a unos trabajos anteriores de Thornhill sobre la

violación, decía: «Parece bastante claro que la biologización de la

violación y el abandono de los factores sociales o "morales" […]

tenderán a legitimar la violación […]. Aislar la violación de otras

formas de conducta violenta y antisocial y dignificarla con una

significación adaptativa es reaccionario y reduccionista»6.

Obsérvese la falacia: si algo se explica con la biología, se ha

«legitimado»; si se demuestra que algo es adaptativo, se ha

«dignificado». Asimismo, Stephen Jay Gould dijo de la violación en

los animales: «Al describir erróneamente una conducta heredada de

los pájaros con un antiguo nombre de una acción humana desviada,

indicamos sutilmente que la

auténtica violación —la nuestra— pudiera ser una conducta natural

además de contar con unas ventajas darwinistas para determinadas

personas»7. La reprimenda implícita es que describir un acto como

«natural» o afirmar que tiene unas «ventajas darwinistas» en cierto

modo significa aprobarlo.

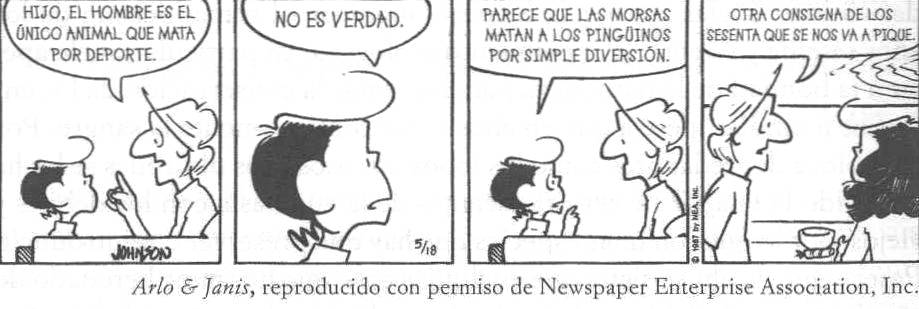

Tanto la falacia moralista como la falacia naturalista son, pues, eso, falacias, como bien se ve en esta tira de Arlo y Janis:

El chico tiene a la biología de su parte8. George Williams, el prestigioso biólogo evolutivo, describe el mundo natural como «burdamente inmoral»9. La selección natural, al no tener previsión ni piedad, «se puede describir honradamente como un proceso para maximizar el egoísmo miope». Además de todas las desgracias que infligen los depredadores y los parásitos, los miembros de una especie no muestran compasión alguna hacia sus semejantes. El infanticidio, el fratricidio y la violación se pueden observar en muchos tipos de animales; la infidelidad es habitual incluso entre las especies llamadas «de pareja»; se puede esperar el canibalismo en todas las especies que no sean estrictamente vegetarianas; la muerte debida a peleas es más común en la mayoría de las especies animales que en la mayor parte de las zonas urbanas deprimidas de Estados Unidos10. Al comentar que los biólogos solían describir la muerte de ciervos debilitados por la inanición por parte de leones como un acto de misericordia, Williams decía:

El hecho es que tanto la depredación como la muerte por inanición son perspectivas dolorosas para el ciervo, y que la suerte del león no es más envidiable. Quizá la biología habría podido madurar más deprisa en una cultura que no estuviera dominada por la teología judeocristiana y la tradición romántica. Tal vez le hubiera servido estupendamente la Primera Verdad Sagrada del Sermón de Benarés [de Buda]: «Nacer es doloroso, la vejez es dolorosa, la enfermedad es dolorosa, la muerte es dolorosa […]»11.

En cuanto reconocemos que no hay nada moralmente encomiable en los productos de la evolución, podemos describir honradamente la psicología humana, sin el temor de que identificar un rasgo «natural» equivalga a aprobarlo. Como le dice Katherine Hepburn a Humphrey Bogart en La Reina de África: «Se nos coloca en la naturaleza, señor Allnut, para que la superemos».

Lo más importante es que esto es un arma de doble filo. Muchos comentaristas de la derecha cultural creen que cualquier conducta que les parezca biológicamente atípica, como la homosexualidad, la decisión de no tener hijos, las mujeres que asumen roles masculinos o, al revés, los hombres que asumen roles femeninos, se deben condenar porque son «no naturales». Por ejemplo, la popular presentadora de talk-shows Laura Schlesinger ha declarado: «Consigo que las personas dejen de comportarse de forma equivocada y empiecen a comportarse bien». Como parte de su cruzada, ha pedido a las personas homosexuales que sigan una terapia para cambiar su orientación sexual, porque la homosexualidad es un «error biológico». Este tipo de razonamiento moral sólo puede provenir de personas que no saben nada de biología. Muchas de las actividades que las personas moralistas ensalzan —ser fiel al cónyuge, poner la otra mejilla, tratar con cariño a todos los hijos, amar al prójimo como a uno mismo— son «errores biológicos» y no son naturales en absoluto entre los demás seres vivos.

Reconocer la falacia naturalista no significa que los hechos relativos a la naturaleza humana sean irrelevantes para nuestras decisiones12. El científico social Roger Masters, al observar que se puede invocar con excesiva palabrería la falacia naturalista para negar la relevancia de la biología para los asuntos humanos, señala: «Cuando el médico dice que hay que operar al paciente porque los hechos demuestran que padece apendicitis, no es previsible que el paciente se queje de una deducción lógica falaz»13. Reconocer la falacia naturalista sólo implica que los descubrimientos sobre la naturaleza humana, por sí mismos, no dictan nuestras decisiones. Los hechos se han de combinar con una declaración de valores y un método para resolver los conflictos que surjan entre ellos. Dada la realidad de la apendicitis, el valor de que la salud es deseable, y la convicción de que el dolor y el coste de la operación quedan superados por lo que se gana en salud, hay que proceder a operarse.

Supongamos que la violación tiene su origen en una característica de la naturaleza humana, por ejemplo la de que los hombres quieren tener relaciones sexuales en muchas más circunstancias que las mujeres. También es una característica de la naturaleza humana, igualmente enraizada en nuestra evolución, que las mujeres desean decidir cuándo y con quién tienen relaciones sexuales. Es inherente a nuestro sistema de valores que no hay que subordinar los intereses de las mujeres a los de los hombres, y que el control sobre el propio cuerpo es un derecho fundamental que está por encima de los deseos de otras personas. De modo que la violación no se tolera, con independencia de cualquier posible conexión con la naturaleza de la sexualidad de los hombres. Obsérvese que este razonamiento exige una afirmación «determinista» y «esencialista» sobre la naturaleza humana: las mujeres detestan que se las viole. Sin tal afirmación no tendríamos forma de decidir entre intentar evitar la violación e intentar socializar a las mujeres para que la aceptaran, lo cual sería perfectamente compatible con la doctrina supuestamente progresista de que somos una materia prima maleable.

En otros casos, no es tan evidente cuál sería la mejor forma de resolver un conflicto. Los psicólogos Martin Daly y Margo Wilson han documentado que los padrastros son mucho más proclives a maltratar a su hijo que los biológicos. El descubrimiento no era en modo alguno banal: muchos expertos en paternidad insisten en que la imagen del padrastro o madrastra que maltrata a su hijo es un mito que tiene su origen en cuentos como el de la Cenicienta, y que la paternidad es un «rol» que cualquiera puede asumir. Originariamente, Daly y Wilson habían estudiado las estadísticas referentes a malos tratos para comprobar un pronóstico de la psicología evolutiva14. El amor parental se selecciona a lo largo del tiempo evolutivo porque impulsa a los padres a proteger y alimentar a sus hijos, que previsiblemente van a llevar los genes que dan origen al amor parental. En cualquier especie en que el vástago de otro pueda entrar en el círculo familiar, la selección favorecerá la tendencia a preferir a los hijos propios porque, según la fría lógica de la selección natural, invertir en niños con los que no haya parentesco significa un despilfarro. Es más previsible que la paciencia de un padre o una madre se agote antes con los hijos no biológicos que con los biológicos y, en casos extremos, esto puede conducir al maltrato.

¿Significa todo esto que las instituciones de servicios sociales deberían controlar mejor a los padres no biológicos que a los biológicos? No corramos tanto. La inmensa mayoría de ambos tipos de padres nunca maltratan a sus hijos, de modo que poner bajo sospecha a los padres no biológicos supondría una injusticia para millones de personas inocentes. Como dice el estudioso del derecho Owen Jones, el análisis evolutivo de la paternidad no biológica —o de cualquier otra cosa— no tiene unas implicaciones políticas automáticas. Al contrario, delimita un equilibrio y nos obliga a escoger un punto óptimo. En este caso el equilibrio está entre minimizar el maltrato infantil al tiempo que se estigmatiza a los padres no biológicos, por un lado, y ser justos al máximo con estos padres al tiempo que se tolera un aumento de los malos tratos infantiles, por otro lado15. Si no supiéramos que las personas están más predispuestas a perder la paciencia con los hijastros que con los biológicos, implícitamente haríamos una elección —ignorando por completo la paternidad no biológica como factor de riesgo, y tolerando el mayor número de casos de malos tratos infantiles— sin ni siquiera darnos cuenta.

Comprender la naturaleza humana con todas su debilidades no sólo puede enriquecer nuestras políticas, sino también nuestra vida personal. Las familias que tienen hijastros suelen ser menos felices y más frágiles que las familias con hijos biológicos, en gran medida por las tensiones que supone decidir el tiempo, la paciencia y el dinero que los padres del primer caso deben emplear. Sin embargo, muchos padrastros son buenos y generosos con los hijos del cónyuge, en parte por el amor que sienten por éste. Pero hay una diferencia entre el amor instintivo que los padres prodigan automáticamente a sus propios hijos y la amabilidad y la generosidad deliberadas que los padres sensatos extienden a sus hijastros. Entender esta diferencia, indican Daly y Wilson, puede mejorar un matrimonio16. Aunque un matrimonio que se base en el estricto ojo por ojo y diente por diente suele ser desgraciado, en un buen matrimonio cada cónyuge aprecia lo que el otro hace en todo lo que han recorrido juntos. Reconocer el buen trato consciente que la pareja muestra con el hijo de uno, al final, puede originar menos resentimiento y menos incomprensiones que exigir la buena voluntad como cuestión de hecho y enojarse por cualquier ambigüedad que pueda mostrar el cónyuge. Es una de las muchas formas de conseguir que los sentimientos imperfectos que realmente tenemos nos reporten más felicidad que la ilusión de unos sentimientos ideales que desearíamos tener.

Así pues, si estamos en este mundo para imponernos a la naturaleza, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde encontramos, en la cadena causal de genes evolucionados que construyen un ordenador neuronal, un resquicio en el que podamos encajar el hecho aparentemente no mecánico de «escoger los valores»? Al aceptar la elección, ¿estamos invitando a un fantasma a que regrese a la máquina?

La propia pregunta es un síntoma de la Tabla Rasa. Si se parte de la idea de que la tabla es rasa, entonces cuando alguien propone un deseo innato, uno lo va a situar en la superficie en blanco de la propia imaginación, y concluirá que debe ser un impulso ineludible, porque no hay nada en la tabla que lo pueda contrarrestar. Los pensamientos egoístas se traducen en una conducta egoísta, los impulsos agresivos engendran un talante asesino innato, el gusto por múltiples patrones sexuales significa sencillamente que los hombres no pueden evitar andar con unas y con otras. Por ejemplo, cuando el primatólogo Michael Ghiglieri apareció en el programa Science Friday de la Radio Pública Nacional para hablar respecto al contenido de su libro sobre la violencia, el entrevistador le preguntó: «¿Usted explica la violación, el asesinato, la guerra y todo lo malo que los hombres hacen como algo —a ver si consigo expresarlo en cuatro palabras— algo que no pueden evitar por su… porque está encerrado en sus genes evolucionados17?»

Sin embargo, si la mente es un sistema con muchas partes, entonces el deseo innato no es más que un componente entre otros. Algunas facultades nos pueden dotar de la gula, la lascivia o la maldad, pero otras nos pueden dotar de la simpatía, la previsión, el respeto por nosotros mismos, un deseo por merecer el respeto de los demás y una capacidad para aprender de nuestras propias experiencias y de las de nuestros vecinos. Son circuitos físicos que residen en la corteza prefrontal y otras partes del cerebro, no poderes ocultos de algún poltergeist, y tienen una base genética y una historia evolutiva, en no menor grado que los impulsos primarios. Son la Tabla Rasa y el Fantasma en la Máquina quienes hacen creer a las personas que los impulsos son «biológicos», pero que el pensamiento y la toma de decisiones son algo distinto.

Las facultades que subyacen a la empatía, la previsión y el respeto por uno mismo son unos sistemas de procesado de información que aceptan el input y se apropian de otras partes del cerebro y del cuerpo. Son sistemas combinatorios, como la gramática mental que subyace al lenguaje, capaces de poner en marcha un número ilimitado de ideas y de acciones. El cambio personal y social puede ocurrir cuando las personas intercambian información que afecta a esos mecanismos, aun en el supuesto de que no seamos más que marionetas de carne, una maquinaria con pretensiones o unos torpes robots obra de unos genes egoístas.

Reconocer la naturaleza humana no sólo es compatible con el progreso social y moral, sino que puede ayudar a explicar el progreso evidente que se ha producido durante miles de años. Costumbres que fueron comunes a lo largo de la historia y la prehistoria —la esclavitud, la mutilación como castigo, la ejecución mediante la tortura, el genocidio, las contiendas sangrientas interminables, el ajusticiamiento sumarísimo de extraños, la violación como trofeo de guerra, el infanticidio como forma de control de la natalidad y la propiedad legal de las mujeres— han desaparecido en extensas partes del mundo.

El filósofo Peter Singer ha demostrado que el progreso moral continuo puede surgir de un sentido moral fijo18. Supongamos que estamos dotados de una conciencia que trata a las demás personas como objetos de compasión y nos inhibe de dañarlas o explotarlas. Supongamos también que disponemos de un mecanismo para evaluar si un ser vivo se puede clasificar como persona. (Al fin y al cabo, no queremos clasificar a las plantas como personas y morirnos de hambre antes que comérnoslas.) Singer explica la mejora moral en el título de su libro: The Expanding Circle [El círculo expansivo]. Las personas han extendido sistemáticamente la línea de puntos mental que abarca las entidades que se consideran dignas de consideración moral. El círculo se ha extendido de la familia y el pueblo al clan, la tribu, la nación, la raza, y más recientemente (como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos) a toda la humanidad. Se ha dilatado para pasar de encerrar a la realeza, la aristocracia y los propietarios a encerrar a todos los hombres. Ha pasado de incluir sólo a los hombres a incluir a las mujeres, los niños y los recién nacidos. Se ha ensanchado para abarcar a los delincuentes, los prisioneros de guerra, los civiles enemigos y los discapacitados mentales.

Tampoco se han agotado las posibilidades de progreso moral. Hoy algunos quieren ampliar el círculo para abarcar a los grandes simios, las criaturas de sangre caliente o los animales con sistemas nerviosos centrales. Otros quieren incluir los zigotos, los blastocistos, los fetos y los muertos cerebrales. Y aun otros quieren abarcar las especies, los ecosistemas o todo el planeta. Este cambio arrollador de las sensibilidades, la fuerza impulsora de la historia moral de nuestra especie, no exigía una tabla rasa ni un fantasma en la máquina. Podría haber surgido de un dispositivo moral que contuviera un único tirador o un único deslizador que ajustara el tamaño del círculo que incluyera las entidades cuyos intereses tratamos como comparables a los nuestros.

No es necesario que la fuerza que expanda el círculo moral sea algún impulso misterioso hacia la bondad. Puede proceder de la interacción entre el proceso egoísta de la evolución y una ley de sistemas complejos. Los biólogos John Maynard Smith y Eors Szathmáry y el periodista Robert Wright han explicado que la evolución puede conducir a unos grados de cooperación cada vez mayores19. Los reproductores se han asociado repetidamente a lo largo de la historia, se han especializado para dividir el trabajo y han coordinado su conducta. Sucede así porque los reproductores se encuentran muy a menudo ante juegos de suma diferente a cero, donde las estrategias que adopten dos jugadores pueden hacer que ambos salgan ganando (en oposición al juego de suma cero, donde el beneficio de uno de los jugadores implica una pérdida para el otro). Una analogía perfecta se encuentra en la obra de William Butler Yeats, en que un ciego lleva a un cojo al hombro, de modo que los dos pueden avanzar. Durante la evolución de la vida, esta dinámica ha llevado a las moléculas reproductoras a asociarse en cromosomas, a las organelas a asociarse en células, a las células a agruparse formando organismos complejos y a los organismos a formar sociedades. Agentes independientes repetidamente ponen su destino en manos de un sistema mayor, no porque posean una inclinación cívica inherente, sino porque se benefician de la división del trabajo y desarrollan formas de sofocar los conflictos entre los agentes que forman el sistema.

Las sociedades humanas, como los seres vivos, se han ido haciendo más complicadas y cooperativas con el tiempo. La razón está, una vez más, en que los agentes actúan mejor cuando se asocian y se especializan en la lucha por alcanzar los intereses que comparten, siempre y cuando resuelvan los problemas que suponen el intercambio de información y el castigo de los tramposos. Si tengo más fruta de la que puedo comer, y tú tienes más carne de la que puedas comer, a los dos nos beneficia negociar el excedente de cada uno. En definitiva, como aconsejaba Benjamin Franklin, si nos enfrentamos a un enemigo: «Debemos ir juntos, de lo contrario es seguro que pereceremos por separado».

Wright sostiene que tres características de la naturaleza humana llevaron a una expansión constante del círculo de los colaboradores humanos. Una son los medios cognitivos para entender cómo funciona el mundo. Unos medios que hacen que merezca la pena compartir la tecnología y crean la capacidad de extender los bienes y la información por amplios territorios, dos circunstancias que amplían las oportunidades de beneficios del comercio. Una segunda característica es el lenguaje, que permite compartir la tecnología, realizar tratos y alcanzar acuerdos. Y la tercera es un repertorio de sentimientos —compasión, confianza, culpa, enfado, autoestima— que nos impulsa a buscar nuevos colaboradores, a mantener las relaciones con ellos y a salvaguardarlas de la posible explotación. Hace mucho tiempo, estas dotes colocaron a nuestra especie en una escalera mecánica moral. Nuestro círculo moral de personas dignas de respeto se amplió a la vez que lo hacía nuestro círculo físico de aliados y socios comerciales. A medida que la tecnología se acumula y personas de más partes del planeta se hacen interdependientes, el odio entre ellas tiende a disminuir, por la sencilla razón de que no se puede matar a alguien y al mismo tiempo comerciar con él.

Los juegos de suma distinta a cero surgen no sólo de la capacidad de las personas de ayudarse mutuamente, sino de su capacidad para abstenerse de dañarse entre sí. En muchas disputas, ambas partes salen adelante repartiéndose las ganancias que supone el hecho de no tener que pelearse. Esto ofrece el incentivo de desarrollar tecnologías para la resolución de conflictos, tales como la mediación, las medidas para salvaguardar la propia imagen, medidas para la restitución y la retribución, y los códigos legales. El primatólogo Frans de Waal asegura que en muchas especies de primates se pueden encontrar los rudimentos de la resolución de conflictos20. Las formas humanas se encuentran en todas las culturas, y son tan universales como los conflictos de intereses que pretenden resolver21.

Aunque la evolución del círculo en expansión (su causa última) pueda parecer pragmática o incluso egoísta, la psicología del mismo (su causa próxima) no tiene por qué serlo. Después de haber evolucionado para disfrutar de los beneficios de la cooperación y el intercambio, el dispositivo de la compasión se puede activar con informaciones nuevas de que los demás son semejantes a uno mismo. Las palabras y las imágenes de antiguos enemigos pueden desencadenar la respuesta de compasión. La experiencia histórica puede advertir de los círculos contraproducentes de las venganzas. Una conciencia cosmopolita puede llevar a las personas a pensar que el destino no trata a todos por igual. La expansión de la compasión puede originarse en algo tan básico como la exigencia de ser lógicamente coherente cuando se implora que otras personas se comporten de determinada forma: las personas se dan cuenta de que no pueden obligar a los demás a regirse por unas normas que ellas desobedecen.

Las actitudes egoístas, sexistas, racistas y xenófobas son lógicamente incongruentes con la necesidad de que todos respeten un único código de conducta22.

Así pues, la convivencia pacífica no tiene por qué proceder de la represión de los deseos egoístas de las personas. Puede proceder del hecho de enfrentar algunos deseos —el deseo de seguridad, los beneficios de la colaboración, la capacidad de formular y reconocer códigos de conducta universales— al deseo del beneficio inmediato. Estas son sólo algunas de las formas en que el progreso moral y social puede avanzar, no a pesar de una naturaleza humana fija, sino gracias a ella.

Si uno se detiene a pensarlo, la idea de una naturaleza humana maleable no merece ser causa de optimismo y exaltación. De ser así, se habría ensalzado a B. E Skinner como un individuo enormemente humanitario cuando decía que la sociedad debería aplicar la tecnología del condicionamiento a los seres humanos, configurando así a las personas para que emplearan los métodos contraceptivos, ahorraran energía, vivieran en paz y evitaran las ciudades abarrotadas de gente23. Skinner era un defensor incondicional de la tabla rasa y un utópico apasionado. Su visión, de una pureza tan singular, nos permite examinar las implicaciones de la negación «optimista» de la naturaleza humana. Dada la premisa de Skinner de que la conducta indeseable no está en los genes, sino que es un producto del entorno, la conclusión es que deberíamos controlar el entorno, y todo lo que haríamos sería sustituir los programas de refuerzo azarosos por otros planificados.

¿Por qué a la mayoría de las personas les repugna esta idea? Los críticos de Más allá de la libertad y la dignidad de Skinner señalaban que nadie duda de que la conducta se puede controlar; la pistola en la sien o la amenaza de la tortura son técnicas consagradas24. Incluso el método favorito de Skinner del condicionamiento operante exigía privar al organismo de hasta el 80% del peso conseguido alimentándose a voluntad y confinarlo en una caja donde los programas de refuerzo se controlaban al detalle. La cuestión no es si podemos cambiar la conducta humana, sino a qué precio.

Dado que no somos un simple producto de nuestro entorno, habrá costes. Las personas tienen unos deseos inherentes, como la comodidad, el amor, la familia, la estima, la autonomía, la estética y la autoexpresión, con independencia de su historia de refuerzos, y sufren cuando se les coarta la libertad de satisfacer sus deseos. En efecto, es difícil definir el dolor psicológico sin algún tipo de idea de naturaleza humana. (Incluso el joven Marx apelaba a un «carácter de la especie», con un impulso hacia la actividad creativa, como base de su historia de la alienación.) A veces podemos decidir imponer el sufrimiento para controlar la conducta, como cuando castigamos a las personas que causan un sufrimiento evitable a los demás. Pero no podemos fingir que se puede reconfigurar la conducta sin violar de algún modo la libertad y la felicidad de otras personas. La naturaleza humana es la razón por la que no sometemos nuestra libertad a los ingenieros conductuales.

Los deseos humanos innatos son un incordio para quienes albergan ideas utópicas y totalitarias, que a veces son lo mismo. Lo que se interpone en el camino de la mayoría de las utopías no son pestes y sequías, sino la conducta humana. De modo que los utópicos han de pensar en la forma de controlar la conducta, y cuando la propaganda no sirve se intentan técnicas más empáticas. Como veíamos, los utópicos marxistas del siglo XX necesitaban una tabla rasa libre de egoísmos y de ataduras familiares, y empleaban medidas totalitarias para limpiar las tablas o empezar con otras nuevas. Como dijo Bertolt Brecht del gobierno de la Alemania del Este: «Si el pueblo no se comportara mejor, el gobierno lo destituiría y elegiría a otro nuevo». Los pensadores políticos y los historiadores que recientemente han «reflexionado sobre nuestro asolado siglo», como Isaiah Berlin, Kenneth Minogue, Robert Conquest, Jonathan Glover, James Scott y Daniel Chirot, señalan los sueños utópicos como la principal causa de las pesadillas del siglo XX25. En este sentido, la Francia revolucionaria de Wordsworth, «pletórica de alegría» mientras la naturaleza humana «nacía de nuevo», resultó que tampoco era ninguna broma.

No sólo los conductistas y los estalinistas olvidaron que la negación de la conducta humana puede tener sus costes para la libertad y la felicidad. El marxismo del siglo XX formaba parte de una corriente intelectual más amplia que se ha denominado el «alto modernismo autoritario\1»: la idea de que los planificadores podrían rediseñar la sociedad de arriba abajo utilizando unos principios «científicos»26. El arquitecto Le Corbusier, por ejemplo, decía que a los planificadores urbanos no debían coartarles las tradiciones y los gustos, ya que éstos no hacían sino perpetuar el caos abarrotado de las ciudades de su época. «Tenemos que construir lugares donde renazca la humanidad —escribió—. Todo hombre vivirá en una relación ordenada con el conjunto27 .» En la utopía de Le Corbusier, los planificadores empezarían con un «mantel limpio» (¿nos suena?) y planearían y organizarían todos los edificios y los espacios públicos con el objetivo de que atendieran a las «necesidades humanas». Tenían una idea minimalista de estas necesidades: se pensaba que cada persona requería una cantidad fija de aire, calor, luz y espacio para comer, dormir, trabajar, desplazarse y algunas otras pocas actividades. A Le Corbusier no se le ocurrió pensar que las reuniones íntimas con los familiares y amigos pudieran ser una necesidad, por eso propuso unos grandes comedores comunitarios que sustituyeran a las cocinas. En su lista de necesidades tampoco figuraba el deseo de mantener relaciones sociales en grupos reducidos en lugares públicos, por eso planeó ciudades en torno a autopistas, grandes edificios e inmensos espacios abiertos, sin plazas ni esquinas donde las personas se pudieran sentir cómodas hablando de sus cosas. Las casas eran «máquinas para vivir», libres de elementos ineficientes desfasados como jardines y ornamentos, de ahí que se reunieran en proyectos de viviendas enormes y rectangulares.

Le Corbusier vio frustradas sus intenciones de echar abajo París, Buenos Aires y Río de Janeiro, y reconstruirlas según sus principios científicos. Pero en los años cincuenta se le dio carta blanca para diseñar Chandigarh, la capital del Punjab, y a uno de sus discípulos se le dejó que diseñara a su gusto Brasilia, la capital de Brasil. Hoy, ambas ciudades son conocidos páramos inhóspitos que los funcionarios que viven en ellos detestan. El «alto modernismo autoritario» también llevó a los proyectos de «renovación urbana» de muchas ciudades estadounidenses durante los años sesenta, con los que se sustituyeron barrios animados y efervescentes por autopistas, torres de apartamentos y plazas desiertas azotadas por el viento.

Los científicos sociales también se han dejado llevar a veces por sueños de ingeniería social. El psiquiatra infantil Bruce Perry, preocupado por el hecho de que las madres de los guetos no ofrecen a sus hijos el rico entorno que su cerebro plástico necesita, cree que debemos «transformar nuestra cultura»: «Es necesario que cambiemos la forma de educar a nuestros hijos, debemos cambiar la idea maligna y destructiva de que los hijos son propiedad de sus padres biológicos. Los seres humanos no evolucionaron como individuos, sino como comunidades […]. Los hijos pertenecen a la comunidad, que los encomienda a sus padres»28. Nadie podría poner objeción alguna al hecho de rescatar a los niños que vivan en situaciones de abandono o crueldad, pero si llega a aprobarse la cultura transformada de Perry, podría ocurrir que hombres armados disolvieran cualquier familia que no se ajustara a la última moda de las teorías parentales. Como veremos en el capítulo sobre los hijos, la mayoría de esas modas se basan en estudios viciados que tratan cualquier correlación entre padres e hijos como una prueba de causalidad. Los padres norteamericanos de procedencia asiática y los de procedencia africana a menudo desobedecen los consejos de los gurús del desarrollo infantil, y emplean unos estilos educativos más tradicionales y autoritarios, que en modo alguno lastiman de forma permanente a los hijos29. Los servicios sociales podría arrebatarles los hijos.

Nada hay en la idea de naturaleza humana que sea incoherente con los ideales del feminismo, o así lo voy a argumentar en el capítulo sobre el género. Pero algunas teóricas del feminismo defienden la Tabla Rasa, y con ella una filosofía política autoritaria que otorga al Estado amplios poderes para llevar a la práctica su idea de unas mentes libres de prejuicios de género. En un diálogo de 1975, Simone de Beauvoir decía: «No se debería permitir a ninguna mujer que se quedara en casa para criar a sus hijos. La sociedad tendría que ser completamente distinta. Las mujeres no deberían tener esa opción, precisamente porque si existe tal opción, demasiadas mujeres la van a tomar»30. Gloria Steinem era un poco más liberal; en un artículo de Time de 1970 decía: «La revolución [feminista] no eliminaría la opción de ser ama de casa. La mujer que prefiera ser el ama de llaves o la chica de alterne de su marido, o ambas cosas, recibiría de éste un porcentaje de su salario, que los tribunales que entendieran de las relaciones domésticas estipularían»31. Betty Friedan se ha pronunciado a favor del «jardín de infancia obligatorio» para los niños de 2 años32. Catharine MacKinnon (que junto con Andrea Dworkin ha impulsado leyes contra la literatura pornográfica) ha dicho: «Lo que se necesita son personas que hagan en la literatura como hace Andrea Dworkin; que sigan mi ejemplo en cuanto a la legislación se refiere; que desarrollen el arte y creen el vocabulario visual de las mujeres sin compromisos»33 (haciendo caso omiso del peligro inherente al hecho de que unos pocos intelectuales se arroguen la función de decidir qué arte y qué literatura va a disfrutar el resto de la sociedad).

En una entrevista en New York Times Magazine, Carol Gilligan explicaba las implicaciones de su (absurda) teoría de que las causas de los problemas de conducta de los chicos, por ejemplo el tartamudeo o la hiperactividad, se encuentran en unas normas culturales que les presionan para separarles de sus madres:

P: ¿Dice usted que la biología de los hombres no es tan potente como para que no se pueda cambiar su cultura?

R: Sí. Tenemos que construir una cultura que no premie ese distanciamiento de la persona que los crió […].

P: Todo lo que ha dicho indica que si los hombres no cambian de forma radical, tampoco lo hará la cultura.

R: Eso es lo que pienso34.

Un lector incrédulo, oyendo en todo ello el eco del intento de diseñar al «nuevo hombre socialista», preguntaba: «¿Es que hay alguien, incluso en la academia, que crea aún que algo así vaya a salir bien?»35. Hacía bien en preocuparse. En muchos centros educativos, se ha dicho a los profesores, falsamente, que existe una «zona de oportunidad» en que la identificación de género del niño es maleable. Han intentado utilizar esta zona para sofocar la masculinidad: para ello se prohíben grupos de actividades lúdicas y fiestas de cumpleaños en las que participen sólo niños, se obliga a éstos a realizar actividades atípicas de género, se expulsa temporalmente a los niños que corran durante el recreo o que jueguen a policías y ladrones36. En su libro The War Against Boys, la pensadora Christina Hoff Sommers dice acertadamente que tales planes son «entrometidos, abusivos y van más allá del papel que deben cumplir los educadores en una sociedad democrática»37.

El feminismo, lejos de necesitar una tabla rasa, necesita todo lo contrario: una concepción clara de la naturaleza humana. Una de las causas feministas más acuciantes de hoy es la situación de las mujeres del mundo en vías de desarrollo. En muchos lugares se abortan selectivamente los fetos femeninos, se mata a las niñas recién nacidas, se malnutre a las hijas y se les priva de la escuela, se practica la ablación a las adolescentes, a las jóvenes se les cubre de la cabeza a los pies, se lapida a las adúlteras y se espera de las viudas que se inmolen en la pira de sus difuntos maridos. El clima relativista de muchos círculos académicos no permite que se critiquen estos horrores porque son prácticas de otras culturas, y las culturas son unos superorganismos que, como las personas, tienen unos derechos inalienables. Para escapar de esta trampa, la filósofa feminista Martha Nussbaum invoca «las capacidades funcionales centrales» que todos los seres humanos tienen derecho a ejercer, como la integridad física, la libertad de conciencia y la participación política. Se la ha criticado por asumir una «misión civilizadora» colonial o el «peso de la mujer blanca», con las que los arrogantes europeos instruían según sus deseos a los pueblos pobres del mundo. Pero el argumento moral de Nussbaum es defendible si sus «capacidades» se asientan, directa o indirectamente, en una naturaleza humana universal. La naturaleza humana ofrece un patrón con el que identificar el sufrimiento en cualquier miembro de nuestra especie.

La existencia de la naturaleza humana no es una doctrina reaccionaria que nos condene a la opresión, la violencia y la codicia eternas. Evidentemente debemos intentar reducir la conducta perniciosa, del mismo modo que tratamos de reducir calamidades como el hambre, la enfermedad y las catástrofes. Pero para luchar contra estas desgracias no negamos los hechos molestos de la naturaleza, sino que enfrentamos a algunos de ellos contra otros. Para que los esfuerzos por conseguir el cambio social sean efectivos, deben identificar los recursos morales y cognitivos que hacen que determinados tipos de cambio sean posibles. Y para que los esfuerzos sean humanos, han de reconocer los placeres y las penurias universales que hacen que algunos tipos de cambio sean deseables.