Más allá de la inteligencia: la teoría de la mente

Alicia había abandonado hacía mucho el sueño frágil de dedicar su vida a la estela dejada por un hijo, sus biberones primero, las papillas después y las sorpresas desencadenadas luego por las imágenes repetidas de la historia del mundo, siempre las mismas.

Centrada en el estudio, no perdía ocasión de asistir a cuanto evento de divulgación científica se convocara, a la espera de sentirse preparada y con fuerzas para organizar ella misma un gran encuentro en el que pretendía difundir las ideas de Luis. El lema que cobijaba en esta ocasión el trabajo de los jóvenes y conferenciantes, incluidos los músicos, era «Más allá de la inteligencia».

Había llegado el momento de los estallidos musicales y el silencio inopinado generado por la meditación, que era impactante. Los profesionales especializados habían denominado al nuevo modo de transmisión cognitiva «teoría de la mente», en su triple faceta de implicarse en el conocimiento del resto del mundo; los motivos y emociones que les conducían a ello, en segundo lugar, y, por último, referentes doctrinales que activaban las partes más evolucionadas del lóbulo temporal del cerebro. Quienquiera que le hubiera sugerido a Alicia ese mecanismo híbrido y embrionario de comunicación estaba en lo cierto.

Luigi Peccenini, experto en innovación y fundador de una gran cadena de centros de enseñanza de la lengua inglesa, The Wall Street Institute, entre otras empresas, además de profesor invitado en varias universidades y prestigioso conferenciante, era uno de los asistentes a aquel nuevo encuentro del que Alicia esperaba seguir aprendiendo. En una mesa redonda con posterior coloquio abierto afirmaba:

—Todo empieza con la alimentación necesaria para mejorar la salud física, que es un requisito esencial de la salud mental.

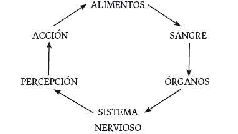

—¿Qué quieres decir con este dibujo? —le interrumpió Alicia señalando el gráfico que había diseñado Peccenini encima de la cubierta de uno de sus libros.

—¡Lo que dice el dibujo! Dentro de unos años ningún maestro explicará a sus alumnos lo que les pasa por dentro sin diseñarlo. Será mucho mejor un gráfico como éste. Mira bien: todo arranca con los alimentos, que tienen un efecto inmediato sobre la sangre, y luego en los órganos de la persona que ingiere la comida. Lo que no sabíamos es que el siguiente paso es el impacto causado en el sistema nervioso; dependiendo de lo que le pase a él, se perciben las situaciones de distinta manera. Lo que conduce, inevitablemente, a la toma de decisiones y a la acción. Parece muy complicado pero es una manera muy simple de explicar algo muy complejo: lo que nos pasa por dentro puede ser el subproducto de nuestra mera vida cronológica o bien el resultado variable de nuestra vida biológica.

—¿De verdad se puede reducir en un gráfico lo que nos pasa por dentro? —le preguntó Alicia.

—Claro; ahora no sólo se puede, sino que es la única forma de explicarlo. La gente sabe, por fin, que todo empieza con la alimentación para sobrevivir, igual que hace tres millones de años. Los alimentos tienen un impacto en la sangre y los órganos corporales. A su vez, los efectos del funcionamiento de la bomba puramente física dependerán de las características del sistema nervioso, que nos hace percibir de una u otra manera, con alegría o tristeza, lo que está ocurriendo. En función de esto último decidimos actuar. ¿Te parece poco conocer en detalle el proceso de lo que te pasa por dentro? Antes no sabíamos nada y por ello íbamos a la iglesia para saber lo que nos hacía temblar y cuáles eran los remedios. Hemos dado un salto increíble desde la ignorancia al conocimiento. Es asombroso. ¿Cómo se puede subestimar algo tan trascendental? —concluyó Luigi Peccenini.

—¿Por qué es ahora ésa la única manera de saber, y no lo era antes? —preguntó Alicia una vez más.

—Antes no sabíamos nada. Ahora podemos, mediante resonancia magnética, contemplar la intensidad de los estímulos recibidos e identificar los conductos cerebrales para su canalización. Podemos descodificar los estímulos sensoriales o mentales y traducirlos.

—¿Cómo se hace eso? —inquirió Alicia, cada vez más intrigada por salir de su escepticismo.

—Cuando yo tenía veinte años, resulta que cuanto más feo eras y más dioptrías necesitabas, mejor era el futuro académico que la gente te auguraba. Si, por el contrario, eras fornido y guapo, a lo más que podías aspirar era al deporte o a la moda. Lo que llamábamos una «tía buena» estaba predestinada a ser modelo. Una idea preconcebida como otra cualquiera. En los últimos diez años, en cambio, hemos aprendido que la salud física es un requisito de la salud mental; en promedio, si eres guapa encontrarás trabajo más fácilmente y ganarás más dinero.

—Es cierto, si un hombre es seductor, te dejas seducir, por lo menos un rato, porque intuyes que no está reñido con que te facilite un buen trabajo, que te dé la seguridad que buscas. Si es feo o está casado no le haces caso.

Cerca de un 25 por ciento de la población deja que esos procesos internos de asimilación cristalicen en los cinco estados de ánimo más temidos que conocidos: soledad, depresión, tristeza, estrés y discapacidad mental o física. Se está hablando de nada menos que de cincuenta millones de personas en el caso de Estados Unidos, doce millones en el caso de Francia o más de siete en el caso de España. Los cerca de quinientos millones de afectados, calculados para el mundo en su conjunto, no pudieron sobrevivir, y cuando lo hicieron fue sumergiéndose en un mar de sufrimiento indescriptible.

Es paradójico que en la época de la irrupción de las redes sociales y la explosión en la diversidad de plataformas y competencias individuales, la soledad se haya puesto en cabeza de todas las afecciones graves. Por su propio peso, la soledad se ha diferenciado de todos los sentimientos negativos que hasta hace bien poco constituían la depresión. Hoy se puede estar aquejado por la soledad, sufrir con ella lo indecible, sin que los médicos se aventuren a buscar en el apartado de las depresiones una solución. La soledad nace y muere en sí misma, con su paciente.

En términos de la teoría de la mente, la soledad es la variedad más sofisticada de todas las dolencias cognitivas; ocurre cuando se dan por rotos los puentes de comunicación con la manada, que para el paciente deja de existir por culpa de averías en las redes cerebrales del conocimiento social. La emoción negativa más denostada, el desprecio, es la sala de espera de la soledad. De forma irremediable se ha producido la expulsión de la víctima desde la cueva a la intemperie, en los pueblos ancestrales. Lo peor que le puede ocurrir a un humano es que lo expulsen del lugar que le cobijaba y daba sustento; la emoción negativa más temida, el desprecio en lugar del amor de los demás, aviva la peor dolencia cognitiva: la soledad, que se nutre de sí misma y que por lo tanto llega a extinguirse y desemboca casi siempre en el suicidio.

Si se pudiera ver su cerebro por dentro, se constataría que es diferente al de la mayoría de la gente. Un escáner cerebral mostraría que su fuerte sentimiento de culpa, de que todo le sale mal, se debe a que la persona considera que no lo ha sabido hacer bien, lo que se debe a su vez a un fuerte desacoplamiento entre algunas áreas cerebrales relacionadas con el comportamiento social y áreas donde se procesa la culpabilidad, lo que lleva al afectado a sentirse responsable por todo. Seguramente su sistema límbico, formado por las áreas de su cerebro encargadas de regular el estado de ánimo y la conducta, tiene menos conexiones sinápticas entre sus neuronas. Probablemente tampoco sus genes ayudan, ya que la capacidad de resiliencia, es decir, de recuperarse y seguir adelante frente a los problemas y la adversidad, está en parte regulada por los genes.

Uno de los casos mejor estudiados es el de una pequeña variación en el gen del transportador de la serotonina. La mutación del transportador de este neurotransmisor disminuye los niveles de serotonina, lo cual aumenta el riesgo de sufrir alteraciones de nuestro humor y bienestar como depresión, negatividad, tristeza, soledad, ansiedad, irritabilidad, problemas de sueño e incluso dolor muscular. El alcohol, la cafeína y el estrés crónico también influyen negativamente sobre nuestros niveles de serotonina, mientras que su producción se estimula por la luz solar. Por ello, cuando estamos, como se dice popularmente, de bajón debemos pasar más tiempo al aire libre.

Socialmente, la persona solitaria no tiene mucho éxito. Los bajos niveles de apoyo social están también relacionados con la depresión, con la baja autoestima y con una motivación y optimismo realmente disminuidos. Todo ello hace que las situaciones en las que tiene que tratar con gente desconocida o con grupos de personas la sobrepasen y las sienta como fuera de control.

En más del 60 por ciento de los casos, los síntomas comienzan en la adolescencia y juventud temprana, sobre todo como efectos secundarios de otros tipos de desórdenes como la ansiedad. Los escáneres cerebrales de personas afectadas por la soledad crónica sugieren que estas personas son propensas a exagerar sus sentimientos de culpa. En comparación con los que nunca han padecido depresión, los cerebros de los que sí la sufren tienen dificultades para enlazar los sentimientos de culpa y el comportamiento social.

Alicia interiorizaba todos esos conocimientos y los hacía suyos. Aunque Luis ya le había anticipado muchos de esos hallazgos y reflexiones, volver a escuchar que no era culpable de sus emociones, o que éstas estaban mediatizadas por la genética y por sus circunstancias personales y su entorno familiar, la hacía sentir mucho mejor. Ella había vivido en su propia carne la muerte de su hermana Laise. Una de sus últimas frases se le había quedado grabada en la memoria a largo plazo: «No puedo soportar que hagan daño a mi madre». Su asesino, disfrazado de luto, la acababa de magullar por enésima vez. Laise era para todos, como decía el hermano mayor, Pedro, «la única alegría en aquel páramo de tristeza».

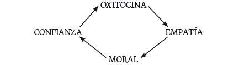

Ahora se entiende por qué la oxitocina, el neurotransmisor que se genera cuando la gente se abraza o se toca y cuya función principal es contribuir a la conexión social, pudo aparecer como el gobernador clarividente del comportamiento basado en la confianza. Esta confianza encaminará a las sociedades del futuro hacia fórmulas de comportamiento no sólo más complejas socialmente, sino más productivas, más empáticas. Mediante la programación individual se podría activar la producción interna de oxitocina sin correr ninguno de los riesgos de la ingestión de fármacos.

La diferencia entre los fármacos y la programación individual es que los fármacos no son específicos: sus impactos rebasan las zonas tratadas inicialmente. Pero sobre todo, al contrario que la pura gestión emocional, no se acrecienta para nada la autoestima, que es indispensable para suscitar la curiosidad, que conduce a la búsqueda del conocimiento, del afecto y del amor de los demás. Son dos maneras paralelas, cuando no opuestas, de afrontar la vida.

Alicia recordaba de pronto que ésa era la dolencia que afectaba a João, la depresión. Su organismo parecía contar unas veces con todos los recursos para producir serotonina, dopamina u oxitocina y alegrar su semblante, hasta que su insistencia en las cosas que echaba de menos, en todo lo que le faltaba —desde la mesa adecuada al aposentarse en el restaurante o cualquier menudencia—, o el calor pegajoso que de pronto le sobraba a rabiar, alertaba a todos sobre el funcionamiento deficiente para administrarle sus dosis de neurotransmisores. Y es que el deprimido siempre es pesimista al enjuiciar las posibilidades que la vida le ofrece.

Los tristes, en cambio, están en el limbo; en ninguna parte, o si se quiere, «en el mismo sitio pero menos». Una mujer o un hombre triste están, como dice el lenguaje popular con fino acierto, meditado durante siglos, «a media asta». A media asta se ponen también las banderas cuando no sólo se siente la tristeza, sino cuando se quiere exteriorizar. Se está hablando de un sentimiento que únicamente es comprensible en los dos niveles.

Recurriendo de nuevo a la teoría de la mente, la tristeza conjuga el funcionamiento de circuitos cerebrales bien conocidos dedicados al procesamiento semántico, al cultivo de la imagen, a los procedimientos en busca de una finalidad y la expresión de una emoción. La carencia de afecto durante la niñez podría influir en la baja capacidad para adaptarse a los cambios. Si hubiesen analizado la saliva del interesado cuando tenía cuatro años habrían encontrado niveles elevadísimos de cortisol. Se sabe que la producción elevada de cortisol en la infancia puede provocar problemas de comportamiento en la adolescencia.

Entre los muchos sistemas que se desarrollan desde el nacimiento están los que utilizamos para gestionar nuestra vida emocional, como por ejemplo la respuesta al estrés. El cerebro inmaduro de los bebés no sabe gestionar un estrés excesivo y no puede deshacerse de su propio cortisol. El exceso de cortisol activa el órgano encargado del control de las emociones, la amígdala, emitiendo una señal de alarma de que algo no va bien. Si un niño crece con una cantidad de cortisol elevada, porque se estresa con facilidad, la amígdala se acaba por acostumbrar y deja de emitir la señal de alarma. Al no haber alarma el cerebro no ofrece una respuesta de gestión a ese estrés, y el individuo acaba por no saber manejar esas situaciones que le generan ansiedad. Estas personas están tan acostumbradas a ello que a menudo tienden a buscar situaciones estresantes para sentirse bien.

Las personas a media asta están tristes, como su hermano mayor Pedro, se recordaba a sí misma Alicia. Los estresados, por el contrario, quieren saber demasiado y siempre les faltan respuestas a pesar de su gran imaginación. Son optimistas sin límites, que tienen como Magdalena o Gustavo una solución para todo, entre otras cosas porque les puede su curiosidad irresistible. A Magdalena no le quedaba ninguna duda de que el miedo se podía vencer con la gestión emocional. A Gustavo le parecía evidente que el origen de su creatividad no era necesariamente el no parar todo el rato, sino la imprevisibilidad de su cerebro: saltar de un recodo a otro del saber cognitivo, y no sólo disfrutar con el exceso de ocupaciones.

Alicia creía obvio que detrás de cualquier actividad o vocación estaba la búsqueda del porqué, el sentido de las emociones sentidas y el conocimiento de las relaciones sociales; cualquiera de las tres avenidas explicaba los procesos básicos de todos los humanos: la soledad, los desvaríos, la tristeza y el estrés desmedido.